![]()

2013年6月14日

『インポッシブル』J ・A・バヨナ

誰のために、どのように生き残りたいのかという、観客への問い掛け

タイのリゾートビーチでヴァカンスを楽しんでいた家族5人を、スマトラ沖地震の余波で起きた津波が突然襲う。映画は、この一家を、この地帯一帯を襲った津波の猛威を真っ正面から描いている。本作のモデルとなったベロン家と直接やりとりをして脚本を書いたセルヒオ・G・サンチェスが、この"実話"に基づいた映画の脚本を書く上で最も恐れたのは、「約30万人が亡くなった出来事の背景の中で5人の生存者の物語を語ること」であり、その為には、実際に被災した方々や、関係した人々へ最大限の敬意を払い、慎重に取り組まなければならなかったと語っている通り、この映画が直面したテーマは非常に扱いが難しいものだ。

観客は、既にこの映画がスマトラ沖地震によって生じた津波を描いたものであることを知っており、映画冒頭を飾る、丁寧に美しい自然光のもとに描かれた、一家の仲睦まじくも、それなりに日常の諍いを抱えた休日の時間、その光景に、うたかたの輝きを観ている。そして、全てを飲み込んでしまう津波の描写は、迫真に迫っているように見える(筆者にはその体験がないから、そのように見えるとしか書きようがない)。津波に飲まれた水中での描写は、長時間に渡り、生身の身体に、木や鉄といった硬質の物体が衝突してくる恐さを"音"を効果的に使って描写することで、"恐怖"そのものとして具象化している。そして、その"不可能"な状況を辛うじて生き抜いた、満身創痍の母マリア(ナオミ・ワッツ)と長男ルーカス(トム・ホランド)が、互いを助け合う驚異的なシーンが作り上げられてゆく。ここで描かれるのは、「誰のために、そして、どのように生き残りたいのかという問題」(J ・A・バヨナ)であり、それは観客ひとりひとりへの問い掛けでもあるだろう。

津波は、5人家族を、母マリアと長男ルーカス、父ヘンリー(ユアン・マクレガー)と次男トーマス、三男サイモンの2組に引き裂く。映画は、津波がひとつの家族を襲った悲劇を、2つの引き裂かれた家族の物語として構成し、安易なフラッシュバックや、多焦点のストーリーテリングを自ら禁じ、引き裂かれ、傷つき、瀕死の危機に見舞われながらも、お互いを、そして他者を"気遣う"人間讃歌、生命讃歌として描く事に成功している。だから、本作は"恐怖映画"であり、自然の猛威を描いた"スペクタクル映画"であると同時に、逆境における人間の尊厳、その崇高さを描いた"人間ドラマ"であると言っていいだろう。

印象深いのは、彼らがどんな時にあっても、お互いの名前を呼び合ったということ。マリア!パパ!ルーカス!トーマス!サイモン!"インポッシブル/不可能"な事態を見事に映像化する、CGに依存しない映画製作上の技術を駆使した本作において、この5人の呼び名は本作における最も重要なセリフであると言っても良いだろう。家族がお互いの名前を呼び合う、そのことが"奇跡"をたぐり寄せる、類い稀なる映画。傑作『人生はビギナーズ』(10)が記憶に新しい、4人の子どもを持ちながらも今回が始めての父親役だったというユアン・マクレガー、捨て身の演技を見せるナオミ・ワッツ、この二人が演じる夫婦が実に素晴らしい。

『インポッシブル』

原題:THE IMPOSSIBLE

初夏、全国ロードショー

監督:J・A・バヨナ

脚本:セルヒオ・G・サンチェス

撮影:オスカル・ファウラ

美術:エウヘニオ・カバレロ

製作:ベレン・アティエンサ

出演:ナオミ・ワッツ、ユアン・マクレガー、トム・ホランド、ジェラルディン・チャップリン、サミュエル・ジョスリン、オークリー・ペンダーガスト

© 2012 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

2012年/スペイン・アメリカ/カラー/115分

配給:プレシディオ

2013年6月11日

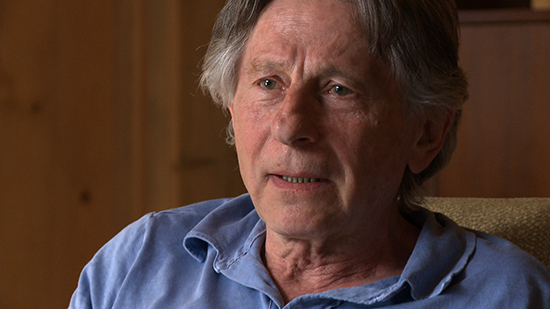

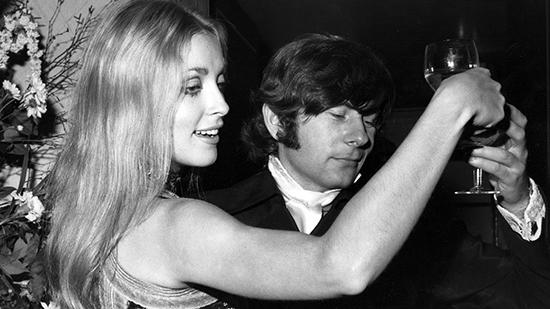

『ロマン・ポランスキー 初めての告白』ロラン・ブーズロー

映画監督であると同時に、映画の主人公であるような人生

21世紀に入って『戦場のピアニスト』(02)、『オリバー・ツイスト』(05)、『ゴーストライター』(10)、『おとなのけんか』(11)といった意欲作、傑作を次々と発表し、つい先日のカンヌ国際映画祭のコンペションでは最新作『Venus In Fur』が上映されたばかりの、今や"巨匠"と呼んでも差し支えないだろう、ロマン・ポランスキーが、自らの半生を顧みる本作は、ポランスキー作品に親しんできた観客はもちろん、「映画」の持つ"不穏さ"や"魔"といった、曰く言い難い魅力に憑かれた者とって、必見というべき作品に仕上がったいる。

『ロマン・ポランスキー 初めての告白』は、ポランスキー監督の長年の友人であり、共に幾つもの映画製作に関わってきたアンドリュー・ブラウンズバーグ(本作の製作も手掛ける)が、監督の過去について話を聞くインタヴュー形式のドキュメンタリーという体裁だが、監督を務めるローラン・ブーズローは、映画人インタヴューや映画のメイキングビデオばかりを何百本と監督、製作している人物で、そのせいか、作り自体は実にあっさりとしていて"お仕事"的雰囲気すら醸し出しているものの、最後の最後に"不条理"もので知られるポランスキー作品のイメージとダブらせる名言(「すべては筋書きに書かれているかのようだ」)を監督から引き出しているあたり、いかにも熟れている。

熟れたビデオ作品ではあるけれども、「映画」的な美学を全く感じさせることのない本作は、それでも、題材がロマン・ポランスキーの人生であるという唯一点において、凡百の映画と比べて、格段に「映画」足り得ている。"夢"を与えてくれた映画との出会い、ナチス占領下ポーランドでの過酷な少年時代、家族との離別、共産主主義体制下ポーランドで酷評されたが国際的に高い評価を得た長編第一作『水の中のナイフ』(62)、不本意な出来映えながらヒットをした『反撥』(65)、初めての満足ゆく作品『袋小路』(66)、そして、初のハリウッド進出作品となった『ローズマリーの赤ちゃん』(68)、その翌年に起きた悪名高い"シャロン・テート殺人事件"、さらには、未成年少女への猥褻行為というスキャンダル、、、これでもまだ収まらない波瀾万丈、そうした幾多の事件や疑惑、そして、映画と愛すべき家族を巡る"メモワール/記憶"、さらには、当時のマスコミや世間に対する"反証"がポランスキー監督の口から語られていく。

本作は、長年の友人との対話という形を取っている事からも明らかなように、ポランスキー監督に向けられた様々な好奇の目に対して、公正な事実のみで構成されたジャーナリスティックな"ドキュメンタリー"ではないし、彼の私生活に関して、これ以上のことが詳らかにされるべきだとも思えない。ひとつ明らかなことは、これほどの想像を絶する事態に見舞われたひとりの人間が、未だに「映画」を作り続けているという事実。その確固たる事実が、ポランスキー監督の場合、絶え間ない努力による成果というよりは、もはや人智を超えた"筋書き"によるものとしか思えないところが恐ろしい。

『ロマン・ポランスキー 初めての告白』

原題:ROMAN POLANSKI: A FILM MEMOIR

6月1日(土)より、渋谷イメージフォーラムにて、6週間限定ロードショー

監督:ロラン・ブーズロー

製作:アンドリュー・ブラウンズバーグ

出演:ロマン・ポランスキーほか

© 2011 ANAGRAM FILMS LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

イギリス、イタリア、ドイツ/2011年/90分/ヴィスタ/カラー

配給:マーメイドフィルム

2013年6月 5日

『グランド・マスター』ウォン・カーウァイ

チャン・ツィイーの魅力が炸裂する、文武両道の正統派武術映画

ブルース・リーの師匠として知られる、武術家イップ・マン(葉問)の半生を通じて、中国武術"カンフー"の奥義を語るという、ウォン・カーウァイ監督の試みは、観る前に感じた、あのウォン・カーウァイがカンフー映画?という疑問を払拭するものではあるものの、幾人もの達人の人生と技をひとつの映画にまとめあげるには如何にも全体の尺が短過ぎると思わざるをえない。そういう意味では微妙な出来映えの作品ではあるけれども、チャン・ツィイーのあまりに華麗で美しいコリオグラフィーを、その程度の理由から見逃してしまうのは、あまりにも惜しい。

トニー・レオンの"イップ・マン"が、ドニー・イェンの『イップ・マン 序章』(08)、『イップ・マン 葉問』(10)と比べてどうかという話なら、それはジャンルが違うので比較をするのは難しい。ドニー・イェンの"イップ・マン"は非常に優れたカンフー・アクション映画だが、『グランド・マスター』は"イップ・マン"の「宗師」(原題:一代宗師)としての世界観、文武両道の精神に焦点を充てている。世界中で広く愛されているカンフー映画のほとんどはB級テイストのジャンル映画で、そこに独自の映画的快楽があることは誰もが知るところだが、ウォン・カーウァイが、『グランド・マスター』で試みたのは、武術家イップ・マンの精神と、そもそも彼自身が得意とする恋愛劇を武術映画に融合することで、"中国文化"としてのカンフーを正面から再評価するカーウァイなりの"正統派武術映画"を作ることだったように思える。

ウォン・カーウァイらしい映像美で、ゆったりとした行間をとって綴られてゆく序盤から、美しい妻(ソン・ヘギョ)との時間、娼館金楼における各派のグランド・マスターたちとの優雅な対決を描く前半は、まさにウォン・カーウァイ映画の贅沢な時間が流れているが、"カミソリ"を演じるチャン・チェンとチャン・ツィイーの出会いが不発に終わるあたりから映画は危うげな気配を漂わせていく。そして、終盤における、"阿片"にまつわる、あまりにもあからさまな『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』(84)へのオマージュと意味不明のトニー・レオンのカメラ目線、、。それでも、本作の白眉、チャン・ツィイーと不貞の弟子マーサン(マックス・チャン)との無限に走り続ける列車を背に行なわれる駅での対決シーンはあまりにも素晴らしく、ウォン・カーウァイファンでなくても、このシーンを観るだけでも一見の価値がある映画であると断言できる。

『グランド・マスター』

英題:THE GRANDMASTER

5月31日(金)より、TOHOシネマズ 日劇ほかロードショー

監督・製作・脚本:ウォン・カーウァイ

武術指導:ユエン・ウーピン

音楽:梅林茂、ナサニエル・メカリー

撮影監督:フィリップ・ル・スール

美術監督・衣装デザイン・編集:ウィリアム・チャン

製作:ジャッキー・パン

製作総指揮:ソン・ダイ、チャン・イー・チェン、ミーガン・エリソン

脚本:チョウ・ジンジ、シュー・ホーフェン

出演:トニー・レオン、チャン・ツィイー、チャン・チェン、マックス・チャン、ソン・ヘギョ、ワン・チンシアン、チャオ・ベンシャン、シャオ・シェンヤン、ユエン・ウーピン、ラウ・カーヨン、チョン・チーラム、カン・リー

© 2013 Block 2 Pictures Inc. All rights Reserved.

香港、中国、フランス/2013年/123分/カラー/シネスコ/5.1chデジタル

配給:ギャガ

Recent Entries

- 『チャイナ・ゲイト』サミュエル・フラー

- 『ディーン、君がいた瞬間』アントン・コービン

- 『ジェームス・ブラウン 最高の魂を持つ男』テイト・テイラー

- 『愛して飲んで歌って』アラン・レネ

- 『フューリー』デヴィッド・エアー

- 『ジェラシー』フィリップ・ガレル

- 『パークランド ケネディ暗殺、真実の4日間』ピーター・ランデズマン

- 『ホドロフスキーのDUNE』フランク・パヴィッチ

- 『そこのみにて光輝く』呉美保

- 『あすなろ参上!』真利子哲也

Category

Monthly Archives

- 2016年2月(1)

- 2015年12月(1)

- 2015年6月(1)

- 2015年2月(1)

- 2014年12月(1)

- 2014年9月(1)

- 2014年7月(1)

- 2014年6月(1)

- 2014年5月(1)

- 2014年2月(1)

- 2014年1月(1)

- 2013年12月(2)

- 2013年10月(1)

- 2013年9月(2)

- 2013年6月(3)

- 2013年5月(1)

- 2013年4月(6)

- 2013年3月(2)

- 2013年2月(4)

- 2013年1月(1)

- 2012年11月(3)

- 2012年10月(1)

- 2012年9月(1)

- 2012年8月(3)

- 2012年7月(4)

- 2012年6月(3)

- 2012年5月(4)

- 2012年4月(6)

- 2012年3月(3)

- 2012年2月(5)

- 2012年1月(4)

- 2011年12月(7)

- 2011年10月(1)

- 2011年9月(5)

- 2011年8月(1)

- 2011年7月(3)

- 2011年6月(3)

- 2011年5月(4)

- 2011年4月(11)

- 2011年3月(2)

- 2011年2月(2)

- 2011年1月(5)

- 2010年12月(7)

- 2010年11月(3)

- 2010年10月(7)

- 2010年9月(1)

- 2010年8月(2)

- 2010年7月(3)

- 2010年6月(3)

- 2010年5月(2)

- 2010年4月(2)

- 2010年2月(2)

- 2010年1月(3)

- 2009年12月(6)

- 2009年11月(3)

- 2009年10月(2)

- 2009年9月(1)

- 2009年8月(3)

- 2009年7月(1)

- 2009年6月(2)

- 2009年5月(3)

- 2009年4月(4)

- 2009年3月(3)

- 2009年2月(2)

- 2009年1月(2)

- 2008年12月(14)

- 2008年11月(8)