|

4. 2.5人称の映画 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

OIT:それが上手くいったんでしょうね、おじいちゃん、おばあちゃん達とかが話しかけてくる感じとかを見ていると。演劇部に関しては距離をおいてる場面も多かったですけど、でも狭そうな廊下で話しているところにカメラがいたりとかしていますね。

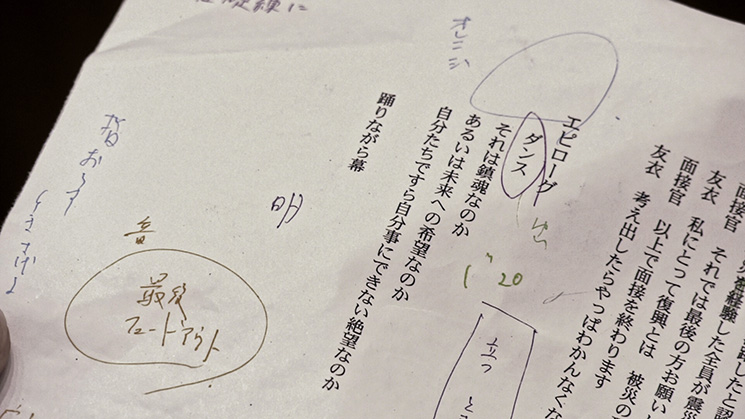

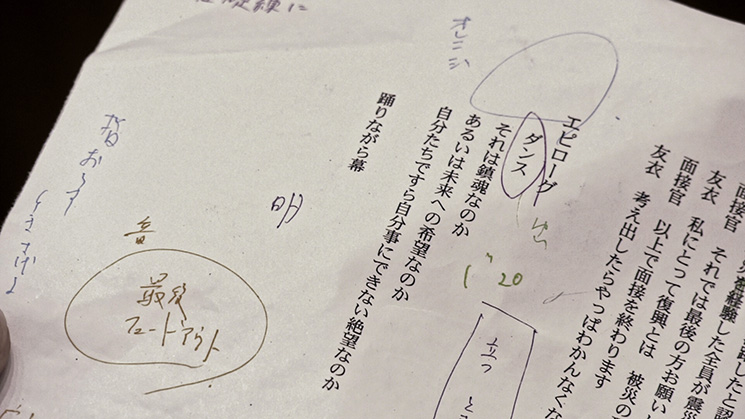

島田隆一:この映画を作っていく中で、助監督(國友勇吾)が言ってくれた言葉なんですけど、2.5人称の映画という話をしたんです。基本的に、ドキュメンタリー映画は二人称の表現、フィクションは三人称の表現と言われていて、つまり「私」と「あなた」という関係を映し出すものがドキュメンタリーだっていう考え方が古くからあると思うんです。ただ今は、世界を見渡すと三人称的な視点を持ったドキュメンタリー映画も非常に多く、むしろそちらが持て囃される、評価されるっていう現状があると思うんですね。ですが、日本のドキュメンタリーは二人称の方に拘ってきた側面が強いのかなと、それは佐藤真監督や小川紳介監督が非常にそういう強さを持っていたと思います。ただその視点ではすでに、我妻監督や小森監督がやられてきたことと非常に似通ってきてしまいますし、それをやるには移り住むくらいの覚悟が求められると思います。要は被写体との関係が出てしまうからこそ、もっと密な関係を築かなくてはいけない。それは今回、僕には出来ないなと。だからといって“客観”みたいに三人称で撮っていくっていうことも、僕には出来ない。やっぱり僕は今回“地方”を撮る、それは“被災地”ではなくて、今の時代に“地方”を撮ることがどういう風に成立するんだろうかと悩みました。それは『阿賀に生きる』以降に、佐藤真監督が著書の中で「もうこのやり方は出来ない」と仰っていますが、まさにそういうことだと思うんです。監督もスタッフも移住して映画を撮る、というアプローチはもう今の時代に難しいのではないかと。余所者が余所者として地方で映画を撮るアプローチを考えていった時に、方法論としては2.5人称という在り方、自分達の存在の仕方をこの映画の中で模索していくべきなんじゃないかと思ったんです。映画の中でも高齢者はやることがないわけですよね。仕事もリタイアされ、田畑も基本的にはそんなにやってない。そうすると日がな一日、ガレージの前で喋っている。だから我々が行くと「よく来たね」ってメロンが出てくるという、もうそういう状況になっちゃう訳です。それはもう丸ごと映画に取り込むしかない。ここは僕たちがいて現場が成立しているっていうことは明らかなので、その異物であるカメラが入った以上、「私」と「あなた」っていう関係を描くしかないんです。一方で、演劇部とか他の出演者のお仕事のシーケンスになってくると、これは彼らには場があるので、その場の中で自分自身を演じてもらえるわけです。そういった場が作れるのであれば、客観的に、傍観者的に撮っていくわけですね。どちらが良いということではなく、こういった場づくりがドキュメンタリー映画における演出の1つだと思うんです。ただ、実は演劇部の廊下のシーンだけは例外で、ずっと教室で演出の(関根)颯姫ちゃんを撮っているんですけど、凄く悩んでいる訳です。ところが谷(賢一)さんが廊下で演劇部の先生と話しているのを僕は分かっていて、このままだと帰っちゃうな、それだけはちょっとまずいなと。というのは彼女がきちんと分からないことを谷さんにぶつけることは映画にとって重要というよりも、せっかく(谷さんが)来て頂いているのに、なんでこんなに引っ込み思案なんだろうって思って、廊下に谷さんいるから聞きに行けばってプッシュしちゃったんです(笑)。それでああいう展開になったんですけど。演劇部を撮影してる中で彼らの関係に介入したのは、あれ一回だけです。

OIT:タイムマシンで過去に介入してしまったような感じですね(笑)。

島田隆一:そうですね、そこだけは介入してしまったのですが、基本的に演劇が立ち上がってくる瞬間は僕は関わらない、関与していかないというスタンスでした。それでもカメラがそこにある以上、必ず何かの影響が出てしまう中で、なるべく彼らの作りたい物が純粋に立ち上がっていけるように、インタヴューしたり、誘導したり、声がけをしたりすることは自らに禁じていました。一言、それって何なの?って聞いただけで、人間って、この人はそう見てるんだとか、それってやっちゃダメなのかなとか、色々考えてしまうと思うんですよね。だから演劇部の撮影は、顧問の先生と密に関係を作って、僕の想いと先生の想いを常に共有するようにしていました。

OIT:あの先生良かったですね(笑)。独特な距離感と、あそこに大人が一人いるという役割、ご本人自身も何か秘めているものがあってね。

島田隆一:そうですね、あの学校自体が2015年に、震災後に双葉郡の高校を統合して県立の高校を建てよう、しかも復興とかそういったことに活躍出来る子供達を育てようみたいなところから始まったところなんですけど、それに対して生徒達も自己批判するところはありました。映画の中でも、やっぱりここに入ったら震災復興について考えなきゃいけない、義務感とかってあるじゃん、といった台詞もあるように、彼らはそういうことに対して自覚的です。彼らは震災当時、小学校の5~6年生とか中学生くらいでした。そんな子供達に被災経験について考えさせることは本当にいいことなのか? もしかすると、彼らにトラウマを残してしまうのではないか? そうした煩悶の中で小林先生もずっと悩んでらっしゃった。

| ←前ページ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 次ページ→ | |