日本公開新作映画ベスト10

小倉聖子 もう何年振りだろうか?邦画で心が震えた。「百円の恋」の安藤サクラには女優魂を感じた。正直私の中ではタイトルは「百円の女」の方がしっくりきた。ベン・スティラー「LIFE」ではジャック・ジョンソンのレーベルプロデュースのセンス良い楽曲、また脚本に終始酔いしれた。リンクレーター作品には毎回驚かされるが、「6才のボクが、大人になるまで。」では、父・母のイーサンやパトリシアがすごく良かった。どちらかというとその目線で映画を見ていた気がする。カンヌ映画祭で見た「WHIPLASH」は上映終了後に全員が立ち上がり大拍手を監督に送った記憶がある。ドラム、ジャズ、必死!こんなに興奮した音楽映画は久しぶりだった。また「アデル、ブルーは熱い色」では格差社会についてケシシュが丁寧にリアルに描いていたところに感動した。ミートソースが食べたくなるシーンも印象的。最後にポランスキーの「毛皮のヴィーナス」。奥様のセニエはすごい女優だったんだと改めて認識し、最後のシーンまでセニエのぶれない演技が素晴らしかった。 1.『百円の恋』武正晴

2.『LIFE!』ベン・スティラー

3.『ジャージーボーイズ』クリント・イーストウッド

4.『トム・アット・ザ・ファーム』グザヴィエ・ドラン

5.『ビフォア・ミッドナイト』リチャード・リンクレイター

6.『アデル、ブルーは熱い色』アブデラティフ・ケシシュ

7.『6才のボクが、大人になるまで。』リチャード・リンクレーター

8.『毛皮のヴィーナス』ロマン・ポランスキー

9.『インターステラ―』クリストファー・ノーラン

10.『WHIPLASH(原題)』デイミアン・チャゼル

日本公開新作映画ベスト10

上原輝樹 『アメリカン・ハッスル』の煌びやかなアンサンブル・キャスト(クリスチャン・ベイル、ブラッドリー・クーパー、エイミー・アダムス、ジェニファー・ローレンス、ジェレミー・レナーら)は、”映画”は俳優のものでもあるということを改めて喜びと共に再認識させてくれた。才能のある俳優たちが演じているるさまを見るのは、無心に楽しいものだ。ただ、そこには、”演じ続ける”ことで、彼/彼女が質的な変化を経て、”本物になる”ことが出来ると錯覚するアメリカ的高揚感の果ての哀しみがある。だからこそ、ルックはあくまで煌びやかに輝かなければならない、そうした時代へのノスタルジーがとても愛おしい作品だった。 ”演じ続けなければならない”アメリカ的な哀しみは、より21世紀的なフィンチャーの『ゴーン・ガール』にも共通しているが、『アメリカン・ハッスル』が愛に満ちている一方で、『ゴーン・ガール』は悪意に満ちている。どちらがより現実に近いかと言えば、それは『ゴーン・ガール』の方だろう。しかし、だからこそ、世界はより多くの『アメリカン・ハッスル』を必要としている。ゴダールも「シネマ、それは現実を忘れること」と言っているではないか。その愛に満ちた『アメリカン・ハッスル』に肉薄したのがノア・バームバックの『フランシス・ハ』である。フランスのヌーヴェルヴァーグとNYインディーズの幸福な出会い、この2つの潮流の幸福な出会いは、ミア・ハンセン=ラブの『EDEN』において、NYのパラダイス・ガラージュと、それに触発されたフレンチ・エレクトロ・シーンのクロニクルの中で変奏されるだけでなく、グレタ・ガーウィグが出演するという理想形で、21世紀に引き継がれている。 アレハンドロ・ホロフスキーの新作『リアリティのダンス』は、英米仏の映画が世界の主流を牽引する中で、一際異彩を放つ巨星として私たちの前に現れた。ホドロフスキー監督の来日もあって、私にとっての2014年は、ホドロフスキー・イヤーとして記憶されることになるだろう。『リアリティのダンス』は、サウンドトラックも含めて、余りにもフェリーニ/ロータ的とだと言えない訳ではないが、それは決して悪口ではない。『フランシス・ハ』が、しがない現実を奇跡的な映画らしさで捉えたスタイリッシュなリアリズム映画なのだとしたら、『リアリティのダンス』は奇跡的な現実を映画ならではの誇張で描いた、しがない現実からのファンタジックな逸脱そのものの映画であると言えるかもしれない。規格外の素晴らしさなのだ。 ”規格外”という意味では、ひとりの少年(エラー・コルトレーン)と、その家族(イーサン・ホーク、パトリシア・アークエット、ローレライ・リンクレイター)の12年間の歳月をフィクションとしてキャメラに収めたリチャード・リンクレイターの『6才のボクが、大人になるまで』は、文字通り、規格外の試みだが、スクリーンに映る登場人物たちの表情には、そんな野心は全く顔を覗かせておらず、むしろ、ジョナス・メカスの日記映画を思わせる、去りゆく日常の、一瞬一瞬のかけがいのなさにうっとりと引き込まれ、涙が止まらなかった。 アブデラティフ・ケシシュの『アデル、ブルーは熱い色』とガス・ヴァン・サントの『プロミスト・ランド』は、いずれも社会正義についての映画でありながら、説教臭さが一切ない。とりわけ、レア・セドゥとアデル・エグザルコプロスが交差点で視線を交差させる瞬間は、映画史に残る切り返しだと言っても過言ではないだろう。スパイク・ジョーンズ『her/世界でひとつの彼女』のキラキラした世界像の中から浮き上がってくる都市の人間の孤独は、それがホアキン・フェニックスによって演じられていることで、圧倒的な強度でほとんど物質化したようにスクリーンに宿り、”her”への思いを風船のように膨張させてゆく。もちろん、その「風船」は、瀬田なつきの傑作短編映画『あとのまつり』(09)の風船と同じ運命を辿るしかない。 『her/世界でひとつの彼女』で風船を破裂させた、ファンキーでハスキーな声の持ち主スカーレット・ヨハンソンは、『アンダー・ザ・スキン 種の捕獲』では、オリジナリティに溢れた驚くべき方法で、文字通り、男たちを”捕獲”する。ジョナサン・グレイザーは、『アンダー・ザ・スキン 種の捕獲』の圧倒的な他者の存在を感じさせるパラレルワールド的SF表現とミカ・レヴィの面妖なサウンドトラック、クールなエロティカが炸裂するアートフィルム的センスで、独自の世界観を表現出来る希有な映画作家の仲間入りを果たした。『アンダー・ザ・スキン 種の捕獲』のパラレルワールド感は、あまりSF映画として語られることのない『ゴーン・ガール』の、描かれている事態はリアルだが、実は全てが夢の中で起こった悪夢なのではないか?的な、パラレルワールド的非現実感と繋がっている。現実とはこここまでヒドいものだっただろうか?と思わざるをえない事象が今も、ヒア & ゼア で起きている、その非現実感こそが今の現実であるというパラドックスと共鳴しているのが、『アンダー・ザ・スキン 種の捕獲』と『ゴーン・ガール』ではないだろうか。 そうした”現実”を「忘れること」こそが、シネマなのだ、というゴダールの言葉に再び還ると、そこには、スイスの映画作家ダニエル・シュミットの半生を描いたドキュメンタリー『シュミット 思考する猫』との出会いがあり、”映画的現実”を生きるシュミットの姿があったことが想起される。このドキュメンタリーは、シュミットに師事した若い映画作家パスカル・ホフマン(とベニー・ヤーベルク)による作品だが、本作の構成の中心を成しているのは蓮實重彦のシュミット論である。パスカル・ホフマンは、蓮實重彦とルー・リードの歌をひとつの映画に同居させるという21世紀的奇跡を起こしただけではなく、2013~14年に日本のスクリーンを色めき立たせた『グランド・ブダペスト・ホテル』(13)、『ポケットの中の握り拳』(65)、『高原の情熱』(43)、『ラブ・イズ・パーフェクト・クライム』(13)といった作品群に共通する映画における"垂直性"という主題と、シュミットという映画作家の本質を表す"山から降りてきた男"という蓮實重彦の言葉が、見事に共鳴するさまを捉えた作品を撮り上げてしまっており、黒沢清が中村登の映画を、"急転直下のメロドラマ"と呼び、廣瀬純が『ポケットの中の握り拳』を"タナトスの垂直落下であり、その宙づりであった"と記すとき、映画における"垂直性"が、先の見えない現代にあっていかに”現実的”な主題であるかということを私たちに思い起こさせてしまう。せっかく、”現実”を忘れようとしても、私たちは映画という非現実によって”現実”に引き戻されるのだ。”現実”と”非現実”を往還する、その入口で些か戸惑いながらも、その門をくぐっては、暫くして様々な感情を体験して出口から生還する。外に出た後、私たちが目にする世界はほんの僅かだが変貌を遂げている。 1.『アメリカン・ハッスル』デヴィッド・O・ラッセル

2.『フランシス・ハ』ノア・バームバック

3.『リアリティのダンス』アレハンドロ・ホドロフスキー

4.『6才のボクが、大人になるまで』リチャード・リンクレイター

5.『アデル、ブルーは熱い色』アブデラティフ・ケシシュ

6.『プロミスト・ランド』ガス・ヴァン・サント

7.『her/世界でひとつの彼女』スパイク・ジョーンズ

8.『アンダー・ザ・スキン 種の捕獲』ジョナサン・グレイザー

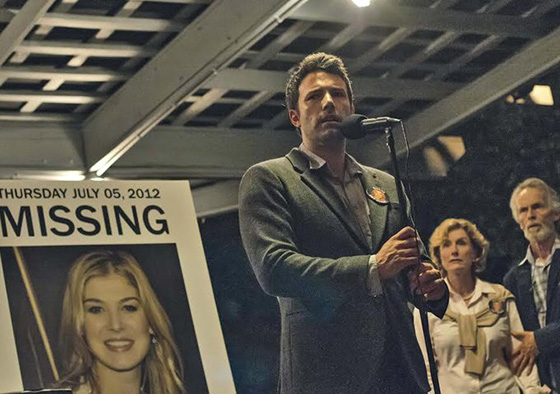

『ゴーン・ガール』デヴィッド・フィンチャー

9.『EDEN』ミア・ハンセン=ラブ

10.『ダニエル・シュミット 思考する猫』パスカル・ホフマン、ベニー・ヤーベルク

|

|

|