![]()

第17回カイエ・デュ・シネマ週間

第17回目を迎える「カイエ・デュ・シネマ週間」は、ギヨーム・ブラック監督の『女っ気なし』、『遭難者』が公開され、今回来日も決定しているヴァンサン・マケーニュの出演作品や監督作品、カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門で上映され注目を集めたアラン・ギロディーの『湖の見知らぬ男』といった、フランス映画新世代の息吹を伝える作品群をまとめてスクリーンで見ることが出来る絶好の機会だ。

2013年の「第16回カイエ・デュ・シネマ週間」における『混血児ダイナ』(31)の上映を端緒に、東京フィルメックスでの上映を経て、今回いよいよ開催される「ジャン・グレミヨン特集上映」では、フランス映画史研究家新田孝行氏とカイエ・デュ・シネマ編集長ステファン・ドゥロルム氏によるレクチャーも予定されており、再発見されるべき「呪われた映画作家ジャン・グレミヨン」の作品群と最新のフランス映画を、映画史を踏まえたパースペクティヴの下に捉えることの出来る稀有な機会となっている。新しい試み、"スニーク・プレヴュー"は一体何が上映されるのか、観客の反応も含めて楽しみだ。

| (上原輝樹) |

| 2014.1.14 update |

第4回マイ・フレンチ・フィルム・フェスティバル 2014.1.16 update

2014年1月17日(土)~2月16日(日)

特別ゲスト:ヴァンサン・マケーニュ(俳優、演出家、監督)、ステファン・ドゥロルム(「カイエ・デュ・シネマ」編集長)、

新田孝行(フランス映画史研究家)

特別ゲスト:ヴァンサン・マケーニュ(俳優、演出家、監督)、ステファン・ドゥロルム(「カイエ・デュ・シネマ」編集長)、

新田孝行(フランス映画史研究家)

会場:アンスティチュ・フランセ東京

料金:会員500円、学生800円、一般1,200円

当日の1回目の上映の1時間前より、すべての回のチケットを発売します。

※2月1日、2日のスニーク・プレヴューは入場無料。整理番号順の入場となります。

公式サイト:http://www.institutfrancais.jp/tokyo/events-manager/cinema1401170216/

料金:会員500円、学生800円、一般1,200円

当日の1回目の上映の1時間前より、すべての回のチケットを発売します。

※2月1日、2日のスニーク・プレヴューは入場無料。整理番号順の入場となります。

公式サイト:http://www.institutfrancais.jp/tokyo/events-manager/cinema1401170216/

| ↑ |

上映スケジュール

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

*開場は20分前。全席自由、整理番号順での入場とさせて頂きます。

| ↑ |

上映プログラム |

フランス新世代映画監督特集

| 『湖の見知らぬ男』 2013年/97分/カラー/DCP上映/英語字幕付 監督:アラン・ギロディー 出演:ピエール・ドィラドンシャン、クリストフ・パウ、パトリック・ダスマサオ、ジェローム・シャパット、マチュー・ヴェルヴィッシュ ある夏。湖の畔に隠れた男たちのハッテン場で、フランクはミシェルに恋をした。美しく、力強く、危険なミシェル。ある殺人現場を目撃してしまったフランクは、ミシェルがこの事件に関わっているのでは?という疑問を抱きつつも、彼への情熱を生きようとするが...。2013年カンヌ国際映画祭「ある視点」部門で上映され、絶賛され、世界的にも高い評価を得ている鬼才アラン・ギロディーの長篇4作目。 「『湖の見知らぬ男』はおそらくアラン・ギロディーのもっと美しい作品である。編集を抽象化し、視線や場所、距離の戯れを見せるその方法によって、ギロディーはこれまでにない見事なデクパージュの技法に到達している(...)時代のあらゆる定義づけを超えて、本作は神話的次元に到達している。」(ジャン=セバスチャン・ショーヴァン、「カイエ・デュ・シネマ」) |

| 『夜中過ぎの出会い』 2013年/91分/カラー/DCP上映/英語字幕付 監督:ヤン・ゴンザレス 出演:ケイト・モラン、ニール・シュナイダー、ニコラ・モーリー、エリック・カントナ、アラン=ファビアン・ドロン、ベアトリス・ダル 一組の若いカップルと女装趣味のメイドが、真夜中に繰り広げる乱痴気騒ぎ。そこに招かれているのは、尻軽女にスター、種馬やティーンエイジャーたち。 ヤン・ゴンザレスの監督初長編。 2013年カンヌ国際映画祭「批評家週間」特別上映作品。 「飼いならされることのない性についての寓話、集団についての美しき映画、陰鬱なる喜劇の形を取った旅する映画、『真夜中過ぎの出会い』はそのすべてであり、すでにそれだけでも素晴らしいのだが、ラストにあんなプレゼントをしてくれる作品はほとんどないだろう。それぞれが恐れることなく自分なりのカーニヴァルに身を投じていくのだ。」(ジョアキム・ルパスティエ、『カイエ・デュ・シネマ 号』 |

| 『ソルフェリーノの戦い』 2013年/94分/カラー/DCP上映/英語字幕付 監督:ジュスティーヌ・トリエ 出演:レティシア・ドッシュ、ヴァンサン・マケーニュ、アルチュール・アラリ、ヴィルジル・ヴェルニエ、マルク=アントワーヌ・ヴォージョワ 2012年5月6日、大統領選の第二回投票当日。テレビリポーターのレティシアは、ソルフェリーノ通りの群集の中、取材をしなければならないが、今日が娘たちとの面会日だと信じきっている元夫のヴァンソンが押しかけて来て...さぁ、戦いが始まった! 彼らの周りには、泣き叫ぶ娘たちに手一杯のベビーシッター。招かれざる客、人間嫌いの弁護士、歓喜に沸く人々と悲嘆にくれる人々...。すべてが入り混じって...どうなることやら! 「『ソルフェリーノの戦い』は悪夢へと転じる一日を描く、スコセッシの『アフター・アワーズ』にも近い熱に浮かされたようなコメディであり、愛と政治が混在している叙事詩的映画である。この作品のドキュメンタリー側面(作品の大半はパリの歩道、バスティーユ広場やフランス社会党の本部などで2012年5月6日に撮影されている。)は、実験的な作品を作るためではなく、現在起こっている歴史な出来事、自分たちの生きる時代を恐れずに捉えるためにある。」(ステファン・デュ・メスニルド、「カイエ・デュ・シネマ」) |

| 『僕たちに残されるもの』 2011年/40分/カラー/DCP上映/英語字幕付 監督:ヴァンサン・マケーニュ 出演:ティボー・ラクロワ、アントニー・パリオッティ、ロール・カラミー 父の死に向き合うふたりの兄弟の悲劇的な物語。一方は愛されるも、他方は不当に見放され、父は、彼には何も残さなかった。金銭に興味がなく、必要としない、お気に入りの息子がすべてを受け継いのだった。舞台演出家で、俳優でもあるヴァンサン・マケーニュの初監督作品。 「この映画の奇跡、それは陰気な土壌から、天上的ともいえるなにかを引き出すことに成功していることだ。ここには、美は痙攣的であるという確固たる信念がある。(...)この映画は、私たちの心に大きく残るだろう。」ジャン=ジャッキー・ゴールドバーグ、「レ・ザンロキュプティーブル」 ヴァンサン・マケーニュ主演の以下の2本を同時上映します: 『キングストン・アベニュー』 監督:アルメル・ホスティウ(2013年/38分/英語字幕付) 『三人のルール』監督:ルイ・ガレル(2013年/17分/英語字幕付) |

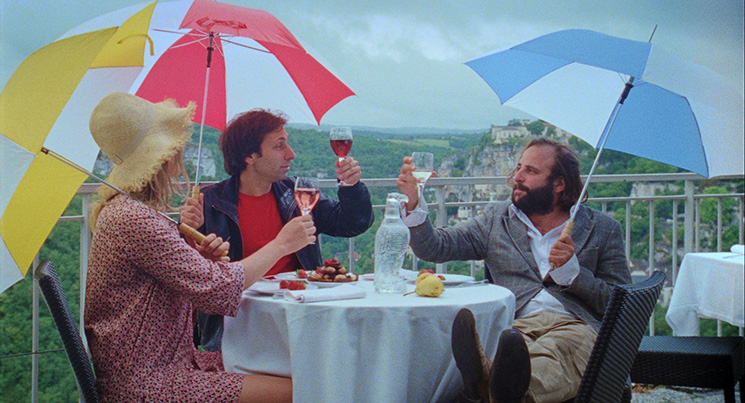

| 『7月14日の娘』 2013年/88分/カラー/DCP/日本語字幕付 監督:アントナン・プレジャコ 出演 : ヴィマラ・ポンス、ヴァンサン・マケーニュ 7月14日、勤務先のルーブル美術館でトリュケットという娘に出会ってからというもの、エクトルの頭は彼女の事でいっぱい。友人のパトールも巻き込んでトリュケットとその友達シャルロットを海に誘う。シャルロットの弟ベルティエも仲間に加わり、いざ海をめざしてフランスの田舎道を進むが彼らのほかに車はない...。というのも、世の中は経済危機のただ中なのだ。そんな時、政府はバカンスを1か月短縮することを決定し、国民に早々に仕事を再開するよう要請!? はたして「7月14日の娘」たちは無事に海にたどり着けるのだろうか...。2013年カンヌ映画祭監督週間出品作品。 *この作品は「第4回マイ・フレンチ・フィルム・フェスティバル」でも配信されます。 「クレイジーなロード・ムービーの中であらゆることが往来し、そうした逃避行から詩が生まれる。」(ジャン=バティスト・モラン、「レ・ザンロキュプティーブル」) |

|

| ↑ |

ジャン・グレミヨン特集

ジャン・ルノワールやルネ・クレールら同時代の映画監督と比べてあまりその名前が知られることなく、「呪われた映画作家」とさえよばれてきたジャン・グレミヨンは、しかしフランス映画史上、最も偉大で、最も詩的な監督のひとりです。サイレント時代から撮り始めたグレミヨン作品には、サイレントとトーキー、その両方の最良の形が見出せます。またドキュメンタリー、実験映画、劇映画の領域にまたがり「感情のレアリスム」と定義されもする独自の「レアリスム」を生み出し、人間と自然(水、岩、波、土)の結びつき、人間関係の意味、その秘められた意味を探求してきました。ここ数年、ウィーン、ローザンヌ、ボローニャ、エジンバラ、そして東京フィルメックスと、世界各地のシネマテークや映画祭で回顧展が催されているジャン・グレミヨン。「カイエ・デュ・シネマ」2013年10月での特集を受け、グレミヨンの世界、その全貌をご紹介します。

「レアリスムとは人間の眼が直接感知しない繊細さの発見である。これを見えるようにするには、事物と存在の間に知られざる調和や関係を打ち立てねばならない。私たちの想像力を刺激し、私たちの心を魅了するイメージを生み出す、この汲めども尽きぬ泉をいつも新鮮にしておかなければならない」1952年 ジャン・グレミョン

「レアリスムとは人間の眼が直接感知しない繊細さの発見である。これを見えるようにするには、事物と存在の間に知られざる調和や関係を打ち立てねばならない。私たちの想像力を刺激し、私たちの心を魅了するイメージを生み出す、この汲めども尽きぬ泉をいつも新鮮にしておかなければならない」1952年 ジャン・グレミョン

長編作品

| 『マルドーヌ』 1928年/フランス/102分/モノクロ/35mm/サイレント 出演:シャルル・デュラン、アナベラ、マルセル・デュラン、ゲモン・ヴィタル 裕福な家の息子オリヴィエ・マルドーヌは親元を離れ、放浪の旅に出る。ある晩、村祭で出会ったジータという名の美しいジプシーの娘と恋に落ちる。一度は家を継ぐために実家に戻るが、放浪生活の自由さ、そしてジータのことが忘れられず、オリヴィエは再び家を出て行く。しかし再会したジータはダンサーとして成功していた...。 「『マルドーヌ』は最初のバージョンの三分の一しかの現存していないが、映画史において映画の『印象主義』と記憶されている完全なる傑作の一本と言えるだろう。アンドレ・アントワーヌの『ツバメとシジュウカラ』やジャン・エプスタインの『美しきニヴェルネー人』、そしてジャン・ヴィゴの『アタラント号』に続く、河の映画の伝統に位置づけられる。運河沿いの光と引き船の大胆な露出過度なショットは忘れ難い。」(ドミニク・パイーニ、「カイエ・デュ・シネマ693号」) |

| 『燈台守』 1929年/フランス/82分/モノクロ/35mm/サイレント 東京国立フィルムセンター所蔵作品 出演:ジェニカ・アタナジウ、ガブリエル・フォンタン、ヴィタル・ジェイモン、ポール・フロメ ブルターニュ地方の海沿いの小さな村に住む燈台守の父と息子は一ヶ月の間、女たちのもとを離れ、海の上での任務に就く。息子イヴァンにはとくに婚約者との別れがつらい。そのイヴァンが燈台の中で狂犬病を発症し、苦しみ始め、徐々に父親に対して攻撃的になっていく。海はどんどん荒れ始め、父は、息子の攻撃をかわしながら、遭難船を救うために灯をともさなければならない......。海、地上、男たち、女たち、光、闇、それらのコントラストが本作に宇宙的な広がりを与えている。 「グレミヨンは事後の映画作家である。不幸が起こった後、人間がどのようにそれを生きていくのかを描く。『燈台守』、『父帰らず』、そして『愛慾』でも殺人はほとんど見せられない。しかし『燈台守』において、息子の死後、扉を風が強くたたき続けている間、父親は虚空を見つめ、その横顔からは錯乱した様子が伺える。扉を打つ風の音が繰り返され、非常に現代的な編集によって父親の顔がクローズアップになる。誰もいない目の前を見つめ、今さっき犯してしまった自分の行動に慄いている。」(ステファン・ドゥロルム、「カイエ・デュ・シネマ 693号」) |

| 『愛慾』 1937年/フランス=ドイツ/90分/モノクロ/35mm 出演:ジャン・ギャバン、ミレイユ・バラン、ルネ・ルフェーブル、マルグリット・ドヴァル 南仏のオランジュに駐屯するプレイボーイ(Gueule d'amour)と呼ばれた若くハンサムな兵士が、ある偶然からカンヌの郵便局で美貌の女性に会い、除隊後、彼女を追ってパリに上り、印刷工として働きながら、彼女との再会の機会をねらうが、彼女はいわゆる高級娼婦であり、愛人に妨げられる。失意の内にオランジュに帰り、小さなカフェを経営するが、兵隊仲間で親友の医者がその女性との結婚を望んでいることを知り愕然とする。 「アレクサンドル・トローネル等のセットが全盛の時代にこれほど風景の身体性がフィルムに貼り付いた例はルノワールとジャン・ヴィゴのフィルムを除いて見たことがない。(...)土地とそこに流れる大気とジャン・ギャバンとミレイユ・バランの身体にフィルムのすべてを託しているようだ。」(梅本洋一、nobodymag) 「おそらく本作でのギャバンは彼の演じてきた多くの役の中でも最も美しい人物であり、彼が涙を流す姿を見せたのはこの作品が初めてだろう。(...)この30年代に撮られたメロドラマは、当時の民衆主義的メロドラマからは遠く、規範から逸脱した完全なる傑作である。本作は偉大なる作品はすべて規則から外れていること、そしてグレミヨンがフランスの映画作家の中でも最も秘密に包まれた作家であることを改めて確認させてくれる。」(オリヴィエ・ペール) |

| 『不思議なヴィクトル氏』 1938年/フランス、ドイツ/96分/モノクロ/35mm 出演:レイミュ、ピエール・ブランシャール、ヴィヴィアーヌ・ロマンス、マドレーヌ・ルノー 南仏のトゥーロン、街の人々に信頼されている雑貨屋の主人、ヴィクトル氏に待望の子どもが生まれる。幸福に包まれ、近所に住む靴の修理屋バスティヤンの子どもにもおもちゃを振る舞うヴィクトル氏。しかし彼にはもうひとつの顔があった。じつは盗賊団のボスなのだ。ある晩、自分の裏の顔を明かすと脅す仲間のひとりをとっさに殺してしまう。しかしバスティヤンが代わりに逮捕されてしまう。息子に一目会いたくで脱獄してきたバスティヤンをヴィクトル氏は必死に匿う。名優レイミュが複雑な性格の主人公を見事に演じている。撮影はトゥーロンとベルリンノウーファ・スタジオで行われた。 「ヒーローと悪人の間にある通常の差異を避けるグレミヨンにおいて、各々が複雑なものを抱えている人間たちの道徳的両義性が見落とされることがなく、本作は見るものを当惑させる風変わりなメロドラマになっている。」(ジョナサン・ローゼンバウム) |

| 『曳き船』 1941年/フランス/81分/モノクロ/35mm 出演:ジャン・ギャパン、ミシェル・モルガン、マドレーヌ・ルノー、フェルナン・ルドゥー ブレストの街、曳航船サイクロン号の船長のアンドレ・ローランはミルヴァ号を救助した際に出会う謎めいた美女カトリーヌとア恋に落ちる。ふたりは海辺の家で密会するようになる。しかし長年連れ添った妻イヴァンヌは心臓の持病抱えており、アンドレはふたりの女性の間で引き裂かれてゆく......。1939年夏に撮影開始したが戦時中の総動員令によって9月に中断、翌年4月のギャバンの兵役一時解除期間中に撮り足し、41年の初めに撮影所でクランクアップとなる。 「波にもまれる曳き船の甲板、港町の光景、係留される船舶、舟と舟を結ぶ綱のたわみ、あるいは夢のようなとしかいえない白い砂浜の拡がり、等々、グレミヨンのキャメラが切り取ってみせる現実の断片は、世界の再現を越えた生々しさでスクリーンの無類の緊張感を行きわたらせる。」(蓮實重彦) |

| 『高原の情熱』 1943年/フランス/105分/モノクロ/35mm 出演:マドレーヌ・ルノー、ピエール・ブラッスール、マドレーヌ・ロバンソン、ポール・ベルナール ローヌ川上流の高原に一ただ軒のホテル「守護天使」が立っている。この保養地ホテルを経営する女主人クリ・クリはかつてパリのオペラ座のバレリーナであったが、この地の近くの城に住むバトリス・ルヴェルディエと恋におち、彼のそばに居たいばかりにこの高原ホテルに引きこもった。このホテルにミシェル・ラガルドという若い女性が訪れる。彼女の恋人の画家ローラン、ダム工事に赴任した青年技師ジュリアンがそこに加わる。それぞれの過去、思いが交錯してゆく。ロワール地方のエーグルのダムの工事現場でのロケーション撮影がほとんどドキュメンタリーを思わせる迫力で、場所の持っている力と登場人物たちを突き動かす情熱が共鳴していく。 「撮影は1942年夏にロワール地方のエーグルのダムの工事現場にて撮影が開始し、43年の1月にクランクアップ。製作時の様々な困難や検閲を乗り越え、公開時には観客たちにあまり理解されることがなく、商業的にも失敗となる。しかし評価する批評家たちも多く、1949年ビアリッツの「呪われた映画祭」で上映され、その後、多くの映画祭、シネクラブで紹介されるようになる。」(エミリー・コキ、シネマテーク・フランセーズ) |

| 『この空は君のもの』 1944年/フランス/102分/モノクロ/16mm 出演:シャルル・ヴァネル、マドレーヌ・ルノー、ジャン・ドビュクール 自動車修理工場を経営する夫婦ピエールとテレーズは、飛行場建設による土地立ち退きのため、新しい町へ引っ越して来た。そこでの生活が軌道に乗り出したある日、仕事熱心で勝ち気なテレーズはリモージュから来た客からの提案を受け、大工場での仕事のために旅立った。残されたピエールは、夢だった飛行機作りに対する情熱を目覚めさせた。再びピエールの前に現れたテレーズと共に、飛行機作りに精を出す。そしてテレーズは女性の単独飛行距離の新記録を目指し、マルセイユから飛び立った。 「ここでの夫と妻の関係は不可思議である。ある意味、女性が「男性」なのだ。グレミヨンは人々の間の関係を異なるやり方で捉え直し、彼らの真実へより迫っている。」(ジャン・ドゥーシェ、「カイエ・デュ・シネマ」) |

| 『6月6日の夜明け』 1945年/フランス/56分/モノクロ/16mm ドイツの占領から開放された直後の故郷ノルマンディー地方を撮影したドキュメンタリー映画。グレミヨンのドキュメンタリー作品の代表作だが、一般には、1949年5月に短縮版が公開されるにとどまった。音楽もグレミヨンが担当している。 「『6月6日の』はグレミヨンの世界の複雑さを示している作品である。標準的なドキュメンタリーとは異なり、荒廃したノルマンディーのレクレイムになっている。音楽的構成によって本作は詩へと近づいている。自由な精神の映画作家グレミヨンによるこの自由なエッセーは、歴史的散文作品の代わりに、詩的な瞑想によって見るものを感動させる。」(フィリップ・ロジェ、「カイエ・デュ・シネマ 693号」) |

| 『白い足』 1949年/フランス/92分/モノクロ/35mm 出演:シュジー・ドレール、アルレット・トマ、ポール・ベルナール、フェルナン・ルドー、ミシェル・ブーケ ブルターニュ地方の小さな港町。酒場の主人ジャックが情婦のオデットを連れて帰ってきた。酒場で働くミミは、いつも白いゲートルを履いているために子どもたちから"白い足"と呼ばれ、からかわれていた伯爵を助ける。二人の間には親愛の情が生まれるが、田舎町に退屈し切っていたオデットが裕福な伯爵を誘惑し始めるのだった...。 「或る社会的な構造という枠組みのなかに、この枠組みを説明しながら同時にこれを超えるような個人的なドラマを嵌め込むこと、それこそがまさに映画のやるべきことだと思う。それはまた『白い足』の主題でもある。ジュリアン、ジャック、オデット、モーリス、ミミ、彼らは抽象的存在ではない。ある時代、ある社会的状況の中で生きている人々だ。またそうであるがゆえに、彼らの身に起こることは彼ら自身を越えて、意味あるものとなり、私たちが生きる社会の生活形式のありさまを明らかにするのだ。」(ジャン・グレミヨン) |

| 『ある女の愛』 1953年/フランス、イギリス/104分/モノクロ/35mm 出演:ミシュリーヌ・プレール、マシッモ・ジロッティ、ギャビィー・モルレー ブルターニュ地方の離島ウェサン島に若い女性医師マリーが、年老いた医師の後任としてやってくる。医師としての能力、その献身的な働きぶりによって島の住民たちに受け入れられるようになる。マリーは、この地に工事の現場監督として一時的に滞在しているアンドレと恋に落ちる。アンドレは、マリーに仕事をやめ、自分と結婚するよう求める...。 「グレミヨンは、詩的レアリスムの継承者であり、また現代的な映画作家でもある。「ある女の愛」でミシュリーヌ・プレール演じる登場人物は、ロッセリーニにおけるイングリト・バーグマンと同時代の登場人物といえる。彼女たちは、愛への献身と、社会的、職業的独立との間で引き裂かれた女性だ。グレミヨンのスタイルの中には、ドゥルーズが戦後の現代映画について述べた「感覚運動的知能の遊離」のようなもの、つまりアクションの不在、心理的指標の消失がすでに存在している。」(ドミニク・パイーニ、「トラフィック」) |

短編作品

| 『イメージの家』 1955年/フランス/18分/カラー/35mm モンマルトル、目にするのは観光客、サクレクール寺院、古い家並みだが、そこには金属板印刷工房もある。銅板への版画である。この版画の家で、アンドレ・マッソン、デュノワイエ・デュ・セゴンザック、ミロ、ジュアンドーが創作活動を行っている。作品と技術についての貴重なドキュメンタリー。 |

| 『アンドレ・マッソンと四元素』 1958年/フランス/24分/カラー/35mm ドキュメントと詩の交差点にあるレアリスムを追求するグレミヨンの映画は、本作では画家アンドレ・マッソンの仕事を称えながら、その明晰さ、創造者に不可欠な献身、忍耐を記録している。8つの部分に分かれた本作は、マッソンの作品から着想を得たテキストが映像に重なり、この芸術家の創造活動の核の部分に観客を導いてゆく。グレミヨンの遺作となる本作は、マッソンが作品に使う色、自然の中の様々な色、生き生きと美しいそれらの色彩がフィルムに息吹を与えている。 |

|

Comment(0)