![]()

第60回ベルリン国際映画祭:レポート(前編)

| テキスト・写真(作品写真以外):クラウディア |

| 2010.3.2 update |

No.1の動員数を誇る映画祭

第60回という記念すべき回を数えたベルリン映画祭。地元ベルリン市長をはじめ、ドイツ政財界の有力者やアーティスト、そして海外からのセレブリティ多数を迎えて小雪の舞い散る中、華やかに幕を開けた。しかし乗継地の雪の影響で飛行機が欠航や遅延、開会式に間に合わなかった賓客も見られたという。天候ばかりは如何ともしがたい。記録的な寒さと降雪量に見舞われたというこの冬のベルリン。確かに一歩空港を出ると、堆積した雪があたり一面に広がっていた。溶け出さないうちにどんどん降るから根雪になっているんだ、とドライバー。しかし空港から市内に向かう道中にはベルリナーレ(ベルリン映画祭の愛称)旗があちこちにはためく、いつもながらのお祭りムード漂う光景が目に入ってきた。ベルリン市挙げての冬の祭典・ベルリナーレの盛り上がりに天候は問題ではない、とのその時の予感ははたして正しかった。

ベルリン映画祭は東西冷戦時代の1951年旧西ベルリン地区にて産声を上げ、以来、カンヌ・ベネチアとともに三大映画祭の一角を成してきた。他の二映画祭と比較した場合いくつかの差異を即座に上げることができるが、中でも一番の特徴は、どこまでも「観客に向けて開かれた」映画祭である点であろう。公式発表によると昨年2009年度の動員数48万人以上(!)、国際映画製作者連盟認定の映画祭の中でNo.1の動員数を誇る。カンヌは上映会場に入場できるのは基本的にパスと招待券を持った業界関係者のみ、ベネチアは一般券も販売しているがかなり限られている。一方、ベルリンはあくまでもベルリン市民を対象としており、プレス向け上映やマーケット試写以外は関係者と一般の観客がともに鑑賞する。早朝からチケット売り場前に列をなす人々の姿は何度目にしても壮観である。平日の朝早い時間の上映はさすがに必ずしも満席とはならないが、午後になるとかなりの入りの良さ。普通の勤め人には難しい時間なのでは、と客層を見渡すと学生、主婦と思われるご婦人たち、おそらく定年後の方々が主。その客層に加え、勤め人の人々が加わる夜の上映や週末はかなりの率で満席、会場周辺は文字通り人でごった返している。出品作品数は約400(短編含む)。世界中から集まるジャーナリスト・バイヤー・セラーなど業界関係者のみならず一般客をメインの対象としていることもあり、大衆的な作品から前衛的なもの、様々なタイプのドキュメンタリー、アニメーション、短編作品、子ども向け部門など非常に多岐に渉るラインナップ。メインとなるコンペティション部門にも高い芸術性を誇る難解な作品やいわゆる社会派作品のみならず、娯楽性の強い作品も組み入れる懐の広さがある。ちなみにコンペティション部門以外はほとんどの作品についている字幕は英語のみ。もともとの言語が英語の場合、ドイツ語がつくかまたは無字幕。それでも皆、不自由なく鑑賞に来ていることでドイツ人の英語力の素晴らしさを再認識する。(児童映画<ジェネレーション>部門はドイツ語吹き替えもなされる)。

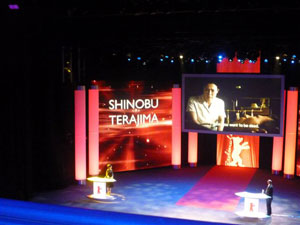

ベルリンに限ったことではないが、映画祭において最も注目を浴びるのは映画祭の華と言うべきコンペティションである。映画祭側から任命された国際審査員がこの部門出品作の中から金熊賞(最優秀作品賞)をはじめ、各賞を決定する。今年の審査員団はドイツ映画の巨匠でベルリン映画祭とも縁の深いヴェルナー・ヘルツォーク監督を委員長に、女優レニー・ゼルウィガーら7名で構成。日本人は久しく入っていない。(国際映画祭に参加すると、日本人審査員の少なさがよく話題に上る)。20本のコンペ出品作品のうち日本からは若松孝二監督の『キャタピラー』が選出された。若松監督にとっては1965年に『壁の中の秘め事』以来の二度目のコンペ参加。『壁の中~』の出品に関しては'ピンク映画が日本映画代表として出品されるとは国辱もの'といったバッシングを日本国内で受けるという苦い経験を糧にした若松監督は、40余年を経た2008年に『実録・連合赤軍あさま山荘事件』フォーラム部門出品でベルリン再登場、ここで絶賛を受け、NETPAC賞(最優秀アジア映画賞)及び国際芸術映画評論連盟賞(CICAE賞)を受賞。そして今回は満を持してのコンペ再選出となった。江戸川乱歩の短編小説『芋虫』を原作とする『キャタピラー』においては第二次世界大戦中の日中戦争時に負傷、四肢を失い、耳も口も不自由になり言葉を発することもできなくなった傷痍軍人とその妻の姿が描かれる。'こんな姿で帰されて、どうすればいいの・・・'、妻の口を突いて出る飾らぬ本心に観る者は無言で同意するしかない。しかし戦時下の農村では'軍神'と崇められる夫を献身的に世話することを周囲から当然視される。当時の倫理観と絶望の狭間に立ち、家の中では自暴自棄になる妻。無条件に信じていた戦争の正義にも懐疑的になる。夫はかつて中国で女性を暴行し殺害した過去の幻影に怯える。虐げる側が一瞬にして虐げられる側になる戦争。妻もかつては夫によって「虐げられる側」であったが、今は支配できる立場になっている。筆舌に尽くせぬ絶望は続くが、見捨てることもできない、そしてどこかでは辛うじて夫への愛情も残っているであろう妻の複雑きわまりない心理を、さまざまな表情で時に力強く、時に繊細に演じ分ける寺島しのぶが最優秀女優賞の栄誉に輝いたのは十分に納得がゆく。同賞の日本人女優の受賞は1964年の左幸子、75年の田中絹代に次ぐ3人目という快挙。もともと演技力には定評のあった女優であるが、若松監督とのコラボレーションで生じた幸福な化学反応が彼女の最高の面を引き出したといって良いだろう。このタイプの作品の常で批評家や観客の評価は賛否両論、極端に分かれたが、観る者の注視を余儀なくさせる、吸引力を持った作品であることは間違いがない。受賞式を舞台の仕事のため欠席した寺島しのぶに代わって若松監督が壇上で寺島からのメッセージを代読、真摯な感謝の思いとともに書かれていた反戦の訴えに場内からは大きな拍手が沸いた。12日間というタイトな日程で低予算ゆえの不自由も多い中、スタッフに気を遣わせることなく、真摯に演技に集中していたと聞く。寺島の女優魂とその結果には改めて敬意を表したい。

ベルリンの人々にとって最も馴染みの深い日本人監督といえば山田洋次であろう。89年の『ダウンタウンヒーローズ』以来、『たそがれ清兵衛』『母べえ』等で7回にも及ぶベルリン映画祭出品歴を誇る。今回は最新作の『おとうと』が映画祭クロージング作品に選出され、また映画文化に対しての永年にわたる功労に対して贈られるベルリナーレ・カメラを受賞、閉会式での贈賞に向けて再びベルリンの土を踏んだ。2年前に『母べえ』で来訪していた時に故市川崑監督の訃報に接し(まさに記者会見直前だったという)、その市川監督へのオマージュの意味も込めて撮った本作を携え、市川監督もかつて受賞した賞を受ける(*市川監督は2000年受賞)。市川監督の作品にも多数出演歴があり、同監督を「師匠」と呼ぶ吉永小百合を隣に、運命的なものを感じると記者会見で語った山田監督。ベルリンが最高級の敬意を表して迎える日本の名匠が卓越した職人技で描ききった家族愛の物語『おとうと』に、ベルリンの観客もジャーナリストも泣き、笑い、日本の観客とほぼ同じ反応を示した。国民性によって映画への反応に明らかな違いがみられる場合も往々にしてあるが、その一方で、シンプルな感情の受け止め方は老若男女・国籍も問わず非常に似通ってもいる。同じ人間として。そんなことも映画祭では考えさせられる。上映後の鳴り止まぬ拍手を受け、山田監督は「一生の宝物」と興奮冷めやらぬ面持ちで語った。過去に幾多の賞賛に浴してきた大監督をここまでの思いにさせる映画祭の魔力というのは映画監督にとって計り知れないものなのだろう。

破天荒な経歴と独特の作風の若松監督と、松竹の良き伝統を受け継ぎ、大衆を描き続けてきた山田監督。非常に対照的なバックグラウンドを持つ70代の巨匠ふたりが今年のベルリンで輝かしい成果を残したことは素直に喜ばしい。そして若手監督たちの力作もそれに続いた。

世界各国の実績のある監督の新作や世界のアート映画の趨勢を一覧できる、ショーケース的役割を担う部門パノラマ部門には『ゴールデンスランバー』と『パレード』の二作品が出品された。偶然ではあるがどちらも現代を舞台にした人気作家によるベストセラーの映画化である。前者は公開中、後者は公開直前というタイミングの良さも共通していた。『ゴールデンスランバー』は伊坂幸太郎の同名傑作逃亡劇の映画化作品。首相暗殺事件の犯人とされた主人公が多くの協力者や運に恵まれ、幾多の困難を乗り越え生き延びる。いささか出来過ぎている感もなくはない。そして主人公の今後の人生を思うと必ずしもハッピーエンドとは言いがたいが、鑑賞後にはほろ苦くも爽快な後味を残す。2時間19分という決して短いとはいえない尺ながら、高度に計算された構成と登場人物の魅力が観客を飽きさせない。随所に流れるタイトル曲、ビートルズの名曲、'ゴールデンスランバー'も効果的に作用している。中村義洋監督は新作の撮影中のため来訪がかなわなかったが(公式上映時にはビデオレターで観客に挨拶。笑いを誘った)、主演の堺雅人とプロデューサーが参加、舞台挨拶に臨んだ。堺は誠実さ溢れる笑みを常に絶やさないながらも、旬の俳優特有の輝かしいオーラを放ち、日本人観客のみならず現地の人々をも魅了した。

『パレード』は20日の公開を控え、キャスト一同の映画祭参加はかなわず、行定勲監督ひとりでの参加となった。行定監督作品のベルリン出品は『GO』(2002)『きょうのできごと』(2004)に続き三作目、いずれもパノラマ部門への出品である。東京でふとしたきっかけで共同生活を営んでいる背景も年齢もそれぞれに異なる4人の20代の男女の中に、男娼の少年が舞い込んでくることによって彼らの優しくも表層的な関係が露呈されてゆき、微妙なバランスが少しずつ崩れてゆく。そして異分子であったはずの少年がその一見居心地の良い空気に飲み込まれてもゆく・・・。吉田修一によるベストセラーを原作に、先の読めないスリリングな展開、時にコミカルながらもどこか不気味なムードに支配される本作、食い入るようにスクリーンを見つめていた観客の姿が印象的。上映後の質疑応答で東京の希薄な人間関係やタイトルに込められた意味等、的確な質問に対しそれぞれに説得力のある監督の回答に観客は沸き立った。パレード、というタイトルの解釈には苦労したと語った行定監督。監督の言うように「本作には足並みを揃えて行進しているシーンなどどこにも出てこないが、東京ではパレードから外れてしまったら後ろに並びなおさなくてはならない」。暗黙のコードに従ってその規範から外れないよう、行進するかのように生きている人々、が現代の東京生活者であると。そして非常に疲れるが東京はそんな悪いところでもない、とも付け加えた行定監督に個人的には深く共感した。同作は日本公開前日に国際芸術映画評論連盟賞(CICAE賞)を獲得、幸先の良いニュースとなった。

他の出品作品は以下の通り。まさに'日本映画百花繚乱'の様相を呈していた。

|  |

ベルリン映画祭は東西冷戦時代の1951年旧西ベルリン地区にて産声を上げ、以来、カンヌ・ベネチアとともに三大映画祭の一角を成してきた。他の二映画祭と比較した場合いくつかの差異を即座に上げることができるが、中でも一番の特徴は、どこまでも「観客に向けて開かれた」映画祭である点であろう。公式発表によると昨年2009年度の動員数48万人以上(!)、国際映画製作者連盟認定の映画祭の中でNo.1の動員数を誇る。カンヌは上映会場に入場できるのは基本的にパスと招待券を持った業界関係者のみ、ベネチアは一般券も販売しているがかなり限られている。一方、ベルリンはあくまでもベルリン市民を対象としており、プレス向け上映やマーケット試写以外は関係者と一般の観客がともに鑑賞する。早朝からチケット売り場前に列をなす人々の姿は何度目にしても壮観である。平日の朝早い時間の上映はさすがに必ずしも満席とはならないが、午後になるとかなりの入りの良さ。普通の勤め人には難しい時間なのでは、と客層を見渡すと学生、主婦と思われるご婦人たち、おそらく定年後の方々が主。その客層に加え、勤め人の人々が加わる夜の上映や週末はかなりの率で満席、会場周辺は文字通り人でごった返している。出品作品数は約400(短編含む)。世界中から集まるジャーナリスト・バイヤー・セラーなど業界関係者のみならず一般客をメインの対象としていることもあり、大衆的な作品から前衛的なもの、様々なタイプのドキュメンタリー、アニメーション、短編作品、子ども向け部門など非常に多岐に渉るラインナップ。メインとなるコンペティション部門にも高い芸術性を誇る難解な作品やいわゆる社会派作品のみならず、娯楽性の強い作品も組み入れる懐の広さがある。ちなみにコンペティション部門以外はほとんどの作品についている字幕は英語のみ。もともとの言語が英語の場合、ドイツ語がつくかまたは無字幕。それでも皆、不自由なく鑑賞に来ていることでドイツ人の英語力の素晴らしさを再認識する。(児童映画<ジェネレーション>部門はドイツ語吹き替えもなされる)。

|  |

確かな存在感を放った日本映画

今年のベルリン映画祭に日本映画は各セクションにもれなく選出され、確かな存在感を放っていた。同映画祭へは毎年コンスタントに10本前後の日本映画が出品されてはいるものの、コンペティション部門に出品作がない年は報道も控えめになるので印象の薄い回もあるが、着実に毎年何本かは選出されている。とはいえ短編・共同制作作品・回顧上映の作品を含めてであるが、21本の出品はやはり近年にはない数である。作品とともに来訪した日本人監督・キャストも数多く、それにともない取材に赴いた日本人報道陣の数も抜きん出ており、ここ何年かの中では最も日本映画度の高い年であった。ベルリンに限ったことではないが、映画祭において最も注目を浴びるのは映画祭の華と言うべきコンペティションである。映画祭側から任命された国際審査員がこの部門出品作の中から金熊賞(最優秀作品賞)をはじめ、各賞を決定する。今年の審査員団はドイツ映画の巨匠でベルリン映画祭とも縁の深いヴェルナー・ヘルツォーク監督を委員長に、女優レニー・ゼルウィガーら7名で構成。日本人は久しく入っていない。(国際映画祭に参加すると、日本人審査員の少なさがよく話題に上る)。20本のコンペ出品作品のうち日本からは若松孝二監督の『キャタピラー』が選出された。若松監督にとっては1965年に『壁の中の秘め事』以来の二度目のコンペ参加。『壁の中~』の出品に関しては'ピンク映画が日本映画代表として出品されるとは国辱もの'といったバッシングを日本国内で受けるという苦い経験を糧にした若松監督は、40余年を経た2008年に『実録・連合赤軍あさま山荘事件』フォーラム部門出品でベルリン再登場、ここで絶賛を受け、NETPAC賞(最優秀アジア映画賞)及び国際芸術映画評論連盟賞(CICAE賞)を受賞。そして今回は満を持してのコンペ再選出となった。江戸川乱歩の短編小説『芋虫』を原作とする『キャタピラー』においては第二次世界大戦中の日中戦争時に負傷、四肢を失い、耳も口も不自由になり言葉を発することもできなくなった傷痍軍人とその妻の姿が描かれる。'こんな姿で帰されて、どうすればいいの・・・'、妻の口を突いて出る飾らぬ本心に観る者は無言で同意するしかない。しかし戦時下の農村では'軍神'と崇められる夫を献身的に世話することを周囲から当然視される。当時の倫理観と絶望の狭間に立ち、家の中では自暴自棄になる妻。無条件に信じていた戦争の正義にも懐疑的になる。夫はかつて中国で女性を暴行し殺害した過去の幻影に怯える。虐げる側が一瞬にして虐げられる側になる戦争。妻もかつては夫によって「虐げられる側」であったが、今は支配できる立場になっている。筆舌に尽くせぬ絶望は続くが、見捨てることもできない、そしてどこかでは辛うじて夫への愛情も残っているであろう妻の複雑きわまりない心理を、さまざまな表情で時に力強く、時に繊細に演じ分ける寺島しのぶが最優秀女優賞の栄誉に輝いたのは十分に納得がゆく。同賞の日本人女優の受賞は1964年の左幸子、75年の田中絹代に次ぐ3人目という快挙。もともと演技力には定評のあった女優であるが、若松監督とのコラボレーションで生じた幸福な化学反応が彼女の最高の面を引き出したといって良いだろう。このタイプの作品の常で批評家や観客の評価は賛否両論、極端に分かれたが、観る者の注視を余儀なくさせる、吸引力を持った作品であることは間違いがない。受賞式を舞台の仕事のため欠席した寺島しのぶに代わって若松監督が壇上で寺島からのメッセージを代読、真摯な感謝の思いとともに書かれていた反戦の訴えに場内からは大きな拍手が沸いた。12日間というタイトな日程で低予算ゆえの不自由も多い中、スタッフに気を遣わせることなく、真摯に演技に集中していたと聞く。寺島の女優魂とその結果には改めて敬意を表したい。

|  |

ベルリンの人々にとって最も馴染みの深い日本人監督といえば山田洋次であろう。89年の『ダウンタウンヒーローズ』以来、『たそがれ清兵衛』『母べえ』等で7回にも及ぶベルリン映画祭出品歴を誇る。今回は最新作の『おとうと』が映画祭クロージング作品に選出され、また映画文化に対しての永年にわたる功労に対して贈られるベルリナーレ・カメラを受賞、閉会式での贈賞に向けて再びベルリンの土を踏んだ。2年前に『母べえ』で来訪していた時に故市川崑監督の訃報に接し(まさに記者会見直前だったという)、その市川監督へのオマージュの意味も込めて撮った本作を携え、市川監督もかつて受賞した賞を受ける(*市川監督は2000年受賞)。市川監督の作品にも多数出演歴があり、同監督を「師匠」と呼ぶ吉永小百合を隣に、運命的なものを感じると記者会見で語った山田監督。ベルリンが最高級の敬意を表して迎える日本の名匠が卓越した職人技で描ききった家族愛の物語『おとうと』に、ベルリンの観客もジャーナリストも泣き、笑い、日本の観客とほぼ同じ反応を示した。国民性によって映画への反応に明らかな違いがみられる場合も往々にしてあるが、その一方で、シンプルな感情の受け止め方は老若男女・国籍も問わず非常に似通ってもいる。同じ人間として。そんなことも映画祭では考えさせられる。上映後の鳴り止まぬ拍手を受け、山田監督は「一生の宝物」と興奮冷めやらぬ面持ちで語った。過去に幾多の賞賛に浴してきた大監督をここまでの思いにさせる映画祭の魔力というのは映画監督にとって計り知れないものなのだろう。

|  |  |

破天荒な経歴と独特の作風の若松監督と、松竹の良き伝統を受け継ぎ、大衆を描き続けてきた山田監督。非常に対照的なバックグラウンドを持つ70代の巨匠ふたりが今年のベルリンで輝かしい成果を残したことは素直に喜ばしい。そして若手監督たちの力作もそれに続いた。

世界各国の実績のある監督の新作や世界のアート映画の趨勢を一覧できる、ショーケース的役割を担う部門パノラマ部門には『ゴールデンスランバー』と『パレード』の二作品が出品された。偶然ではあるがどちらも現代を舞台にした人気作家によるベストセラーの映画化である。前者は公開中、後者は公開直前というタイミングの良さも共通していた。『ゴールデンスランバー』は伊坂幸太郎の同名傑作逃亡劇の映画化作品。首相暗殺事件の犯人とされた主人公が多くの協力者や運に恵まれ、幾多の困難を乗り越え生き延びる。いささか出来過ぎている感もなくはない。そして主人公の今後の人生を思うと必ずしもハッピーエンドとは言いがたいが、鑑賞後にはほろ苦くも爽快な後味を残す。2時間19分という決して短いとはいえない尺ながら、高度に計算された構成と登場人物の魅力が観客を飽きさせない。随所に流れるタイトル曲、ビートルズの名曲、'ゴールデンスランバー'も効果的に作用している。中村義洋監督は新作の撮影中のため来訪がかなわなかったが(公式上映時にはビデオレターで観客に挨拶。笑いを誘った)、主演の堺雅人とプロデューサーが参加、舞台挨拶に臨んだ。堺は誠実さ溢れる笑みを常に絶やさないながらも、旬の俳優特有の輝かしいオーラを放ち、日本人観客のみならず現地の人々をも魅了した。

|  |

『パレード』は20日の公開を控え、キャスト一同の映画祭参加はかなわず、行定勲監督ひとりでの参加となった。行定監督作品のベルリン出品は『GO』(2002)『きょうのできごと』(2004)に続き三作目、いずれもパノラマ部門への出品である。東京でふとしたきっかけで共同生活を営んでいる背景も年齢もそれぞれに異なる4人の20代の男女の中に、男娼の少年が舞い込んでくることによって彼らの優しくも表層的な関係が露呈されてゆき、微妙なバランスが少しずつ崩れてゆく。そして異分子であったはずの少年がその一見居心地の良い空気に飲み込まれてもゆく・・・。吉田修一によるベストセラーを原作に、先の読めないスリリングな展開、時にコミカルながらもどこか不気味なムードに支配される本作、食い入るようにスクリーンを見つめていた観客の姿が印象的。上映後の質疑応答で東京の希薄な人間関係やタイトルに込められた意味等、的確な質問に対しそれぞれに説得力のある監督の回答に観客は沸き立った。パレード、というタイトルの解釈には苦労したと語った行定監督。監督の言うように「本作には足並みを揃えて行進しているシーンなどどこにも出てこないが、東京ではパレードから外れてしまったら後ろに並びなおさなくてはならない」。暗黙のコードに従ってその規範から外れないよう、行進するかのように生きている人々、が現代の東京生活者であると。そして非常に疲れるが東京はそんな悪いところでもない、とも付け加えた行定監督に個人的には深く共感した。同作は日本公開前日に国際芸術映画評論連盟賞(CICAE賞)を獲得、幸先の良いニュースとなった。

他の出品作品は以下の通り。まさに'日本映画百花繚乱'の様相を呈していた。

フォーラム部門

『蟹工船』SABU

『ケンタとジュンとカヨちゃんの国』大森立嗣

『川の底からこんにちは』石井裕也

『ソナ、もうひとりの私』(日韓合作)英梁姫

『京都太秦物語』山田洋次・阿部勉

島津保次郎レトロスペクティブ

『浅草の灯』(1937) 『婚約三羽烏』(1937) 『愛より愛へ』(1938)

『ケンタとジュンとカヨちゃんの国』大森立嗣

『川の底からこんにちは』石井裕也

『ソナ、もうひとりの私』(日韓合作)英梁姫

『京都太秦物語』山田洋次・阿部勉

島津保次郎レトロスペクティブ

『浅草の灯』(1937) 『婚約三羽烏』(1937) 『愛より愛へ』(1938)

フォーラムエクスパンデット

『チケット売り場の桜井さん』金東薫

ジェネレーション部門

『ユキとニナ』諏訪敦彦/イポリット・ジラルド

『宇宙ショーへようこそ』舛成孝二

『サマー・ウォーズ』細田守

『宇宙ショーへようこそ』舛成孝二

『サマー・ウォーズ』細田守

60周年記念回顧上映

『生きる』(1952)黒澤明

『愛のコリーダ』(1978)大島渚

『愛のコリーダ』(1978)大島渚

ベルリナーレスペシャルオマージュ上映

『儀式』(1971)大島渚

短編部門

『赤い森の歌』泉原昭人

『aramaki』平林勇

『aramaki』平林勇

| ↑ |

主な受賞作品

| コンペティション結果は、肝心の金熊賞は予想外であったが、それ以外は下馬評をほぼ裏切らないものだった。 最優秀作品賞にあたる金熊賞は、失踪した養蜂業の父と幼い息子の姿を静謐な映像美の中に描いたトルコ・ドイツ合作の『HONEY』(英題)。『EGG』(2007)・『MILK』(2008)に続くセミー・カプラノル監督の自伝的性格の強い三部作の最終作。期間中、特に話題となっていたのはロシアの『How I Ended This Summer』(英題)とルーマニア映画『If I want to whistle, I whistle』(英題)。前者はロシアからは5年ぶりのコンペ出品作。陸の孤島・北極海の気象研究所で研究に励むふたりの青年が直面するミステリー。最優秀男優賞(グリゴリ・ドブリギン、セルゲイ・プスケパリス)及び芸術貢献賞も受賞。後者は近年注目の集まるルーマニアからの一本。少年院から脱走を図ろうとする少年たちを描き、審査員特別賞に輝いた。 監督賞は、現在スイスの自宅で拘束中のロマン・ポランスキーが『The ghost writer』で受賞。受賞式で代理人によるポランスキー氏からのメッセージが読まれた時は微妙な空気に包まれたことを加えておく。「たとえ今回、式に出られたとしても私は行かなかっただろう。前回、映画祭に贈賞のために赴こうとしたところ投獄されてしまったのだから・・」。 主な受賞結果(『キャタピラー』以外、すべて英題) <金熊賞> 『HONEY』(セミー・カプラノル監督)-トルコ、ドイツ <銀熊賞-審査員賞> 『If I want to whistle, I whistle』 (フローリン・セルバン監督)-ルーマニア、スウェーデン <銀熊賞-最優秀監督賞> ロマン・ポランスキー監督:『The Ghost Writer』 -仏・独・英 <銀熊賞-最優秀女優賞> 寺島しのぶ(『キャタピラー』若松孝二監督)-日本 <銀熊賞-最優秀男優賞> グレゴリ・ドブリギン、セルゲイ・プスケパリス 『How I Ended This Summer』 (アレクセイ・ポポグレブスキー監督)-ロシア <銀熊賞-芸術貢献賞(カメラ)> パヴェル・コストマロフ『How I Ended This Summer』 (アレクセイ・ポポグレブスキー監督)-ロシア <銀熊賞-最優秀脚本賞> ワン・チュアンアン 、ナ・ジン『Apart together』 (ワン・チュアンアン監督)-中国 <アルフレート・バウアー賞> 『If I want to whistle, I whistle』 (フローリン・サーバン監督)-ルーマニア、スウェーデン | ||

| |||

| |||

| |||

|

| ↑ |

Comment(0)