![]()

『抵抗 死刑囚の手記より』

上原輝樹

<岩波ホールセレクション>第1回第1弾として上映されたメルヴィルの『海の沈黙』(47)に続いて、第2弾ロベール・ブレッソンの映画史に残る傑作『抵 抗』(56)がスクリーンで上映されている。そもそも"レジスタンス映画"としては、『抵抗』の方が良く知られているが、現在では、メルヴィルの『海の沈 黙』の原作小説に忠実に映画化したストイックで詩的な演出スタイルが、ブレッソンの『田舎司祭の日記』(50)に影響を与えたともいわれており、製作年順 のまま、この順番で上映されるのは『海の沈黙』という映画の価値を正当に評価する上で極めて順当なことと言える。

この二人に大きな影響を受けたヌーヴェル・ヴァーグの作家たちの中でも、メルヴィルに関しては、自らの長編処女作に当人をアメリカ人映画監督として引っぱ り込んだゴダールの熱狂と、後年商業主義に走ったと批判したアンリ・ドカや『この手紙を読むときは』(53)を痛烈に批判したトリュフォーとの間ではかな り温度差があったようだが、ブレッソンへの忠誠心は、現役のゴダールを含め彼らの中では生涯揺らぐことがなかったように思える。ブレッソンは、プロの俳優 ではなく素人を起用し、出演者を「俳優」ではなく「モデル」と呼び、音楽もほとんど使用しない、その独自のスタイルに貫かれた自らの作品群を「シネマ」で はなく、リュミエール兄弟が発明した「シネマトグラフ」の総称で呼んだ。ブレッソンは、演出家や監督が俳優に演技をさせ、劇を演じるそれらの俳優をキャメ ラに収めたものは、"撮影された演劇"もしくは、"シネマ"であり、そこには、演劇本来の核心をなす"生きている俳優たちの物質的な現前と俳優たちに対す る観客の直接的な働きかけが欠けて"おり、"素性の卑しい演劇"に過ぎないと切り捨て、"運動状態にある映像と音響を用いたエクリチュール(独自の言 語)"である"シネマトグラフ"とを明確に区別している。映画とは、<SON+IMAGE/ソニマージュ>、つまり音響+映像であると言い切ったゴダール のインスピレーションの源がここにある。

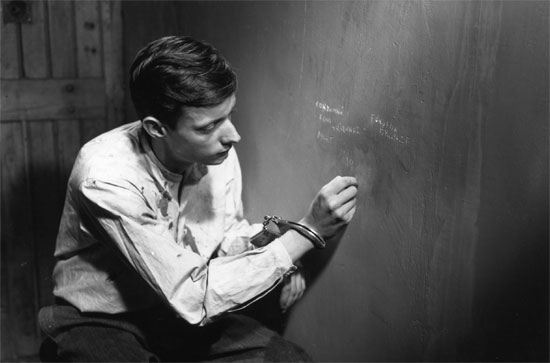

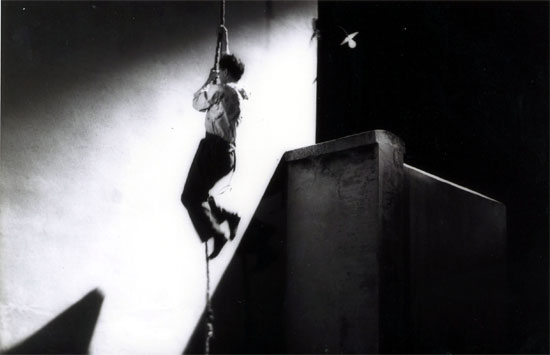

敬虔なカトリック信者であることでも知られるブレッソンの代表作の一つである本作、『抵抗』の原題「ひとりの死刑囚が逃げた、あるいは風は自らの望むとこ ろに吹く」の、後ろ半分は、聖ヨハネ福音書から引用されたもので、精霊の働きによって与えられた神からの恩寵を意味するものだという。本作の主人公は、ド イツ占領下のフランスで監獄に入れられたフランス人中尉フォンテーヌ(フランソワ・ルテリエ)。映画は、この青年が、堅牢な監獄の中で、着々と脱獄の準備 を進める様を、全体の8割を占めるといわれるクローズアップを多用した短いショットを大胆に繋ぐモンタージュで見せていく。観客は、原題が示す通り、この 死刑囚の青年が脱獄に成功するであろうことは、あらかじめ知らされていながらも、異様な緊張感が張りつめる唯物的なショットの連続に息を呑むことになる。 しばしば、絶体絶命の危機に直面しながらも、フォンテーヌの脱獄への意思は全く揺るがない。フォンテーヌは、ドアの羽目板を外す為に、スプーンをナイフ状 になるまで削ったり、生地を裂いて長い紐に結び直すといった細かな手作業に心骨を注ぎ、一つ一つのプロセスを着実に積み上げ、脱獄の準備を確実に進めて行 く。そして、いずれ神の恩寵としか言いようのない幸運も幾つか重なり、フォンテーヌは脱獄に成功する。

戦後間もない頃であれば、レジスタンス映画の文脈で賞賛を持ってそのまま受け入れられたであろう本作を、21世紀の今、映画の美学的、歴史的な側面からだ けではなく、主題的にどのような見方が可能かといえば、それは"監獄からの脱獄"="囚われの身から自由の身"への運動プロセスを緻密に描いた本作が、実 は我々が日々営むべき"仕事"のプロセスを微に入り細に入りに描いた、時代を超越した普遍的な映画に見えるということだ。"仕事"には、恐らく2種類の仕 事がある。一つは、それをすることによって報酬を得ることができる仕事(JOB/有賃金労働)。そして、もう一つは、これが本作が描いている"仕事"にあ たるのだが、報酬を得るとは限らないが、それをしなければ自分が自分として生き続けることができなくなる仕事(WORK)、つまり、自らの生存に関わる "仕事"。日々の営み、業績、創作、作品という意味がWORKという言葉には含まれる。この"仕事"をストイックに遂行するプロセスと、その営みによって いずれ与えられるかもしれない恩寵の可能性を本作が示唆しているのは明らかで、そこでは、キリスト教に対する知識も理解も必要とされていないし、監督であ るブレッソンの作家性すら知る必要がない、それ程、シンプルに分かり易く、力強い名作映画がここに存在している。

だから、プロ野球のミスター巨人軍、長嶋茂雄が『抵抗』が大好きだったというエピソードを、淀長さんの文章で目にした時、天才と呼ばれた長嶋茂雄が、陰で はどれほどの努力をしていたかを多少なりとも見聞きしている平均的な日本人である私は、左程その組み合わせに驚かなかったどころか、むしろ大いに納得し て、阪神タイガースファンとしての自覚もさておき、とても嬉しい気持ちになった。映画の名作は、贔屓の野球チームはもちろんのこと、映画の蘊蓄、宗教、そ して、時代、を超えて生き残って行く、と呑気に言い切れる時代はとっくに終わってしまったが、今まさに私たちが直面している"貧しさのグローバリズムの時 代"において、この映画ほど最強なものはない。

『抵抗 死刑囚の手記より』

原題:Un Condamne a mort s'est echappe ou Le vent souffle ou il veut

3月20日より岩波ホールにて公開

監督・脚本:ロベール・ブレッソン

原作:アンドレ・ドヴィニー

撮影:レオンス=アンリ・ビュレル

美術:ピエール・シャルボニエ

編集:レイモン・ラミ

製作:ゴーモン

共同製作:N.E.F

製作総指揮:ジャン・テュイエ / アラン・ポワール

出演:フランソワ・ルテリエ、ロジェ・トレルヌ、シャルル・ル・クランシュ

1956年/フランス/97分/モノクロ

配給:クレストインターナショナル

© 1956 GAUMONT / NOUVELLES EDITIONS DE FILMS

『抵抗 死刑囚の手記より』

オフィシャルサイト

http://www.crest-inter.co.jp/

selection/

参考文献:

「シネマトグラフ覚書」

ロベール・ブレッソン

松浦寿輝訳

筑摩書房

「ビデオ・DVDで観たい名画200選」

淀川長治/佐藤有一

光文社

『海の沈黙』レビュー

『海の沈黙』レビュー

原題:Un Condamne a mort s'est echappe ou Le vent souffle ou il veut

3月20日より岩波ホールにて公開

監督・脚本:ロベール・ブレッソン

原作:アンドレ・ドヴィニー

撮影:レオンス=アンリ・ビュレル

美術:ピエール・シャルボニエ

編集:レイモン・ラミ

製作:ゴーモン

共同製作:N.E.F

製作総指揮:ジャン・テュイエ / アラン・ポワール

出演:フランソワ・ルテリエ、ロジェ・トレルヌ、シャルル・ル・クランシュ

1956年/フランス/97分/モノクロ

配給:クレストインターナショナル

© 1956 GAUMONT / NOUVELLES EDITIONS DE FILMS

『抵抗 死刑囚の手記より』

オフィシャルサイト

http://www.crest-inter.co.jp/

selection/

参考文献:

「シネマトグラフ覚書」

ロベール・ブレッソン

松浦寿輝訳

筑摩書房

「ビデオ・DVDで観たい名画200選」

淀川長治/佐藤有一

光文社

Comment(0)