![]()

フレデリック・ワイズマンのすべて

日本での公開が決まった新作『クレイジー・ホース(仮)』がTIFFで上映され、御大ご本人も来日もする特集上映「フレデリック・ワイズマンのすべて」がいよいよ開催される。『ボクシング・ジム』(10)など、日本初公開となる8作品を含む、現在上映可能な36作品一挙上映!はほとんど快挙と言っていいだろう。この機会にあの分厚いご本、「全貌フレデリック・ワイズマン―アメリカ合衆国を記録する」(土本典昭+鈴木一誌編)もGETし、準備万端で向き合う、なんて事をできる強者がこの世知辛い今の日本に何人いるだろうか?という疑問はさておき、この素晴らしい特集上映の実現を祝福したい。

| (上原輝樹) |

1967年の『チチカット・フォーリーズ』以来、"現代社会の観察者"として独自の映像表現を展開し続けているドキュメンタリー作家フレデリック・ワイズマン。40数年にわたり、学校、病院、警察、軍隊、裁判所、福祉施設、議会など、アメリカの様々な施設・組織を撮り続けてきた。

ワイズマン自身が "〈われわれの生活様式の博物誌〉を紹介するドキュメンタリー・シリーズ"という作品群には、悲劇的であると同時に喜劇的、深刻でありながら滑稽でもあり、複雑であると同時に素朴(ナイーヴ)、絶望の中にもユーモアが光る、矛盾に満ちた魅力的な"アメリカ"が映し出される。

| 2011.10.27 update |

2011年10月29日(土)~11月25日(金)

会場:渋谷ユーロスペース

料金(当日券):一般 1,500円 大学専門学校学生 1,300円 会員・シニア 1,100円 高校生 800円 中学生以下 500円

料金(前売券):1回券 1,300円 3回券 3,300円

※前売券はチケットぴあでお求めください。11月11日まで販売します。 Pコード|463-126(1回券・3回券共通)

※前売券はご鑑賞当日、劇場窓口にて入場整理番号とお引換えください。

※10月29日(土)16:00のワイズマン監督トーク+『ボクシング・ジム』の前売券は整理番号つき(2,000円)となります。

Pコード|558-368

※11月7日(月)及び11月21日(月)の『臨死』は当日券(2,000円)のみの発売。

お問合せ:コミュニティシネマセンター

公式サイト:http://jc3.jp/wiseman2011/

料金(当日券):一般 1,500円 大学専門学校学生 1,300円 会員・シニア 1,100円 高校生 800円 中学生以下 500円

料金(前売券):1回券 1,300円 3回券 3,300円

※前売券はチケットぴあでお求めください。11月11日まで販売します。 Pコード|463-126(1回券・3回券共通)

※前売券はご鑑賞当日、劇場窓口にて入場整理番号とお引換えください。

※10月29日(土)16:00のワイズマン監督トーク+『ボクシング・ジム』の前売券は整理番号つき(2,000円)となります。

Pコード|558-368

※11月7日(月)及び11月21日(月)の『臨死』は当日券(2,000円)のみの発売。

お問合せ:コミュニティシネマセンター

公式サイト:http://jc3.jp/wiseman2011/

| ↑ |

上映スケジュール

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ↑ |

上映プログラム |

| 『チチカット・フォーリーズ』 1967年/84分/白黒 マサチューセッツ州ブリッジウォーターにある精神異常犯罪者のための州立刑務所マサチューセッツ矯正院の日常を克明に描いた作品。収容者が、看守やソーシャル・ワーカー、心理学者たちにどのように取り扱われているかが様々な側面から記録されている。合衆国裁判所で一般上映が禁止された唯一の作品であり、永年に渡る裁判の末、91年にようやく上映が許可された。 |

| 『高校』 1968年/75分/白黒 フィラデルフィア郊外にある"模範的な"高校の日常を追っている。朝のホームルーム、授業の風景、生活指導、父母を交えた進路相談、男女別に行われる性教育や家庭科の授業、クラブ活動......。高校を構成する教師、生徒、親、管理職たちの関わり合いの中で、イデオロギーや価値観が醸成され、伝えられていく様が映し出される。 |

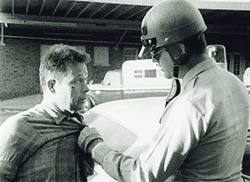

| 『法と秩序』 1969年/81分/白黒 ミズーリ州カンザス・シティの、最も犯罪率の高いアドミラル・プールヴァール管轄区にある警察の様々な活動を追っている。売春の摘発、犯罪を繰り返す未成年犯罪者や拳銃を所持する窃盗犯の逮捕など緊迫した状況を追う一方で、老女のバッグ探しや迷子の保護、養育権をめぐる夫婦のいさかいの仲裁など、市民生活のあらゆる側面に関わる警察の活動をとらえている。 |

| 『病院』 1969年/84分/白黒 ニューヨーク市ハーレムにある大きな都市病院メトロポリタン病院の活動を、主に緊急棟と外来患者診療所での医師と患者のやりとりに焦点を当てて撮影した作品。都市病院に運びこまれる様々な患者とその処置をする職員の姿を通して、都市が抱える多くの問題が浮かび上がる。 |

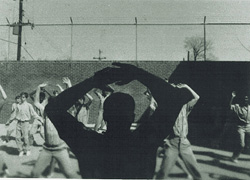

| 『基礎訓練』 1971年/89分/白黒 一般の入隊志願者たちを、一人前の兵隊に仕立てるための9 週間にわたるアメリカ陸軍の基礎訓練の様子を描く。行進、格闘などの教練の場面、M-16自動小銃や銃剣の使い方、夜間匍匐訓練、潜伏訓練、イデオロギー教育と洗脳に対抗する訓練などなど......。志願者をアイデンティティ喪失の瀬戸際まで追い込む、非人間的な状況において、あぶり出されるのは人間の条件なのかもしれない。 |

| 『エッセネ派』 1972年/89分/白黒 ベネディクト会エッセネ派の僧院の日常を追う。個人の欲求と組織としての論理の対立、規則、労働、信仰、価値、愛、そして祈り。日々の生活の中で修道士たちが直面する問題は、組織というものが抱え込まざるをえない共通の問題であることがみえてくる。 |

| 『少年裁判所』 1973年/144分/白黒 法を犯した少年たちに目を向けた一篇。訴追側や裁判官だけでなく、少年側に立つ弁護士やソーシャル・ワーカーにとってさえ、各事件はあくまで膨大な日常業務の流れの中にあるという事実が冷徹に積み重ねられてゆく。効率よく次々に捌かれてゆく事件の合間で、裁かれる少年の切実な表情が目を射る。 |

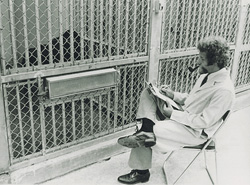

| 『霊長類』 1974年/105分/白黒 霊長類に関する生物医学的、行動学的研究における先駆的な施設として知られるヤーキーズ霊長類研究所で撮影。猿を使った様々な動物実験が、その研究の目的や意義は殆ど説明されないままに、次々と映し出される。虐待と見誤りかねない数々の実験の映像は、故意に研究所を貶めたとする人々と、生体実験に反対する人々との間に激しい議論を巻き起こした。 |

| 『福祉』 1975年/167分/白黒 ニューヨーク市のウェイヴァリー福祉センターを舞台に福祉行政のありようを描いた作品。住宅問題、失業問題、医療問題、幼児虐待などの児童問題、老人問題など、多様な問題と係わる福祉システムの性質を検証し、福祉活動家の置かれている状況、受益者の問題、福祉の本質などを浮かび上がらせる。 |

| 『肉』 1976年/113分/白黒 野の草を食む「牛」はいかにして「肉」となるか。牛がトラックで牧場の外へと連れ出されてから、巨大精肉工場で製品化され、市場に送り出されていくまでの全工程を記録する。「牛」が徹頭徹尾「肉」として扱われるこの場所で、無数に細分化された各工程が一分の狂いもなく進行する過程を映し出す。 |

| 『パナマ運河地帯』 1977年/174分/白黒 永年、事実上アメリカの植民地だったパナマ運河地帯。1977年にカーター大統領は、将来的に運河地帯を返還すること、新運河条約を締結し、運河を米パ両国で共同管理することを決めた。運河の運用、運河を通過する船舶、民政の側面、軍の仕事などが絡み合い、政府機関、ビジネスマン、軍、民間人など、様々な人々が行き交う。ここに暮らすアメリカ人の生活の社会的、宗教的、娯楽的側面が描かれる。同地帯は1999年12月31日にパナマに完全返還された。 |

| 『シナイ半島監視団』 1978年/127分/白黒 エジプトとイスラエルの間のシナイ緩衝地帯で、監視の任務を遂行する米軍の小隊。自転車で見回る他に大してすることもない彼らは、ときにこの地を西部劇の「西部」になぞらえて無為をやり過ごす。「アメリカの外のアメリカ」として「アメリカらしさ」が奇妙に凝縮されたこの場所を、荒涼とした広大な砂漠のごく小さな一点として映像に収めている。 |

| 『軍事演習』 1979年/115分/白黒 東西対立時代に毎年行われていたNATOの秋季大演習に密着取材しその全貌を記録したもの。この作品の撮影が行われた1978年の演習は、北極海から地中海までの加盟国全域に渡って繰り広げられたが、特に演習が集中したのは旧東ドイツとの国境近くで、当時、第三次世界大戦を想定したデモンストレーションと見なされ、国際的に大きな波紋を呼んだ。 |

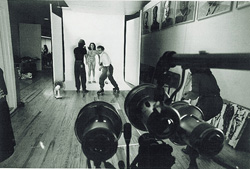

| 『モデル』 1980年/129分/白黒 ニューヨーク市でも最高のモデル事務所であるゾリ・マネージメント社を舞台に、CMやファッション・ショー、雑誌、広告写真、デザイナーズ・ブランドなどの仕事をする男女のモデルたちを追っている。彼らを取り巻くカメラマンやエージェント、撮影スタッフやデザイナーなどの姿を通してファッション・ビジネス界のありさまが描かれている。 |

| 『ストア』 1983年/118分/カラー 1907年の開店以来、高級百貨店として揺るぎない地位を築いてきたニーマン=マーカス百貨店テキサス州ダラス本店。1982年のクリスマス・シーズンにおけるニーマン=マーカスを舞台に、訪れる客や接客する従業員、華やかな売場の舞台裏で働く人々の姿が映し出される。 |

| 『競馬場』 1985年/114分/白黒 サラブレットの競馬場として世界でも指折りのニューヨークのベルモント競馬場についてのドキュメンタリー。厩舎での馬の出産に始まり、調教師や飼育係、馬主、獣医たちの活動、レースをとりまく人々、観客たち、騎手たち、競馬場の経営を支えるオーナーたちの巨大なパーティとその舞台裏まで、競馬というビジネスのあらゆる側面が映し出される。 |

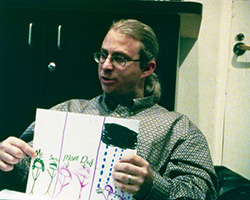

| 『視覚障害』 1986年/132分/カラー 1984年の秋に、アメリカでも有数の障害者のための教育機関であるアラバマ聾盲学校(AIDB)で行った撮影の結果、一本の映画にまとめることは不可能だと判断したワイズマンは、約九時間の長編としても成立する四部作として「Deaf and Blindシリーズ」を完成させた。第一部となる本作は、視力をもたない子供たちの盲学校での日常を、技法的な編集を極力排して丹念に描き出していく。 |

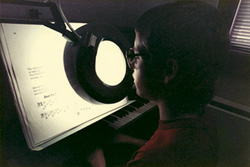

| 『聴覚障害』 1986年/164分/カラー アラバマ聾盲学校(AIDB)を取材した「Deaf andBlindシリーズ」第二部。聾学校で寄宿生活を送る子供たちの記録。口頭での会話、聴覚補助、読唇術、筆読などと手話を組み合わせて使うトータル・コミュニケーションによる教育、心理カウンセリング、通常の学科の授業、職業訓練やレクレーションなど、この学校の中で行われる様々な活動が記録されている。 |

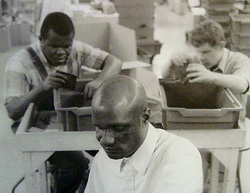

| 『適応と仕事』 1986年/120分/カラー 「Deaf and Blindシリーズ」第三部では、AIDB内のE.H.ジェントリー技術訓練校の日常をとらえる。盲学校、聾学校を終えた人や、成人後に障害をもった人が、生活のための訓練や、社会の一員として自立していくための様々な技術の修得を行っている。自らの能力の限界に焦りや絶望を示す者がある一方、「適応」を終えた人々が作業場で仕事に打ち込む様子は圧倒的な活気に満ちている。 |

| 『多重障害』 1986年/126分/カラー 「Deaf and Blindシリーズ」最終章の舞台であるAIDB内のヘレン・ケラー校は、多重障害や知覚障害の生徒に教育と訓練を施すことを目的としている。盲かつ聾唖の人に加え、盲の多重障害、聾唖の多重障害という三種類の生徒が学んでいる。重度の障害をもつ生徒には念入りな個別指導が行われ、比較的障害の軽い生徒は集団で知育道具や日用品を使ったトレーニングに励む。 |

| 『ミサイル』 1987年/115分/白黒 カリフォルニア州ヴァンデンバーグの空軍基地では、1960年代から80年代までミサイル部隊の主力兵器だった大陸間弾道ミサイルの打上げ管制センターに配属される空軍将校の訓練が行われていた。戦略航空軍団第4315訓練艦隊に焦点を当て、核戦争についての道徳的、軍事的議論、ミサイルの装備・標的・発射、暗号、通信、テロリストの攻撃からの防衛、緊急体制、職員会議、個人指導などが描かれる。 |

| 『臨死』 1989年/358分/白黒 ハーバード大学の付属機関であり、先端の医療技術を誇るボストンのベス・イスラエル病院特別医療班についての映画。尊厳死、植物人間、脳死、インフォームド・コンセント、インフォームド・チョイスなど、死と生の境界をめぐる末期医療の新しい問題を臨床現場から掘り起こした6時間に及ぶ超大作。ギャビン氏、ファクター夫人、キャブラ氏、スプラーザ氏という、状況の異なる4人の末期患者の症例を軸に、この病院の集中治療棟で行われる生命維持装置を使った診療の中で、患者と医者が直面する現実に多角的に迫っている。 |

| 『セントラル・パーク』 1989年/176分/カラー ニューヨーク市のランドマークのひとつセントラル・パーク。ジョギング、ボート遊び、スケートなどのスポーツをする場、散歩、ピクニック、パレード、コンサートなど音楽や演劇の発表の場として、人々は、様々なかたちでこの公園を活用している。一方、市の公園課は公園を維持し、一般に開放するために様々な問題に対処すべく、四六時中、奮闘する。セントラル・パーク自体が、この映画の主人公である。 |

| 『アスペン』 1991年/146分/カラー 19世紀には有名な銀鉱山だったアスペン。現在は、風光明媚な、登山、スキーなどのリゾート地、音楽や文化活動の盛んな町、またセレブが住む町として知られる。町の成り立ちを反映するように、自然と人工物、古い価値観とスーパーリッチといった対立がいたるところに見られる。高級ブティックの前で路上演奏する年老いたバイオリン弾き、泥まみれの鉱夫としゃれたウエアで滑走するスキーヤー。ダイエットペプシの自動販売機の絵画のオープニングが象徴するように、対立は文化的な場面にも及ぶ。 |

| 『動物園』 1993年/130分/カラー フロリダ州マイアミのメトロポリタン動物園の日常を記録している。世界中から訪れる入場者、飼育係による動物の世話、獣医の仕事から、表面には現れない、寄付を募るパーティや広報活動、調査・研究活動まで、様々な活動を紹介しながら動物園が運営されるメカニズムに迫る。 |

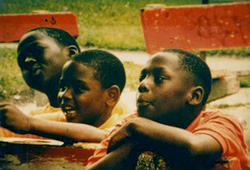

| 『高校2』 1994年/220分/カラー/デジタル上映 ニューヨークのハーレム地区スペイン語圏にある、『ミュージック・オブ・ハート』の舞台ともなった進学校。革新的教育者デボラ・マイヤーが設立したこの学校が誇るユニークなカリキュラム、証拠の重視、複数の視点・つながりや関係への意識、可能性や価値判断の重視といった教育内容ばかりでなく、文系と理系の学校活動、父兄会議、人種、階級、性別についての討論、職員会議、性教育、生徒による紛争解決、生徒会の会議などが描かれる。 |

| 『BALLET アメリカン・バレエシアターの世界』 1995年/170分/カラー 1992年のアメリカン・バレエ・シアターの活動を記録した作品。前半はスタジオでのリハーサル風景やバレエ団の運営に関わる活動を、後半はアテネ公演、コペンハーゲン公演の様子を追っている。作品を完成させるために繰り返される振付家とダンサーたちのリハーサルの様子や、アクロポリス、コペンハーゲン国立劇場という荘厳な舞台での華麗な公演風景は見るものを魅了する。 |

| 『コメディ・フランセーズ 演じられた愛』 1996年/223分/カラー 歴史と伝統を誇るフランスの国立劇団「コメディ・フランセーズ」の全貌を映し出した作品。企画会議から舞台のリハーサル風景、劇場の全景、演出家や俳優たちの表情、楽屋裏の様子、経営委員会や劇団の年金制度をめぐる会議に至るまで、克明に描き出す。また、ラシーヌの「ラ・テバイット」モリエールの「ドン・ジュアン」など、四つの芝居の模様が部分的に記録されている。 |

| 『パブリック・ハウジング』 1997年/195分/カラー シカゴ郊外の公共住宅供給事業の記録。貧しい居住者のほとんどが黒人である公共住宅の日常を撮している。管理組合の運営、警察の役割、住宅内で行われる職業訓練、青少年のための放課後の活動や託児所の運営といったプログラムや、10 代の母親たち、崩壊した家庭、老人問題など、公共住宅が抱える問題を描く。 |

| 『メイン州ベルファスト』 1999年/247分/カラー メイン州にある人口6000人の典型的なアメリカの町ベルファスト。現在ではメイン州でもっとも貧しい地区のひとつであるが、歴史的には商業的に栄えた町であり、天然資源に恵まれた土地でもある。ワイズマンは「ベルファストの日常生活が経済的圧力によっていかに変化したかあるいは変化していないかを記録しようと考え、この町の様々な組織とそこでの日常生活を検証した」と述べている。 |

| 『DV―ドメスティック・バイオレンス』 2001年/195分/カラー フロリダ州最大のDV被害者保護施設「スプリング」は年間1,650 人もの成人と子供を受け入れている。経済的抑圧、精神的・肉体的虐待、性的虐待......。加害者は故意に被害者を傷つけ、支配しようとする。なぜ家族がお互いを傷つけあうのか、なぜ犠牲者は傷つけられることを許してしまうのか。映画に映し出される現実はたびたび我々を驚かせ、この問題について我々が抱いているステレオタイプを覆していく。 |

| 『DV2―』 2002年/160分/カラー 前作が被害者救援施設を舞台に、主にDVの被害者の立場から話が展開していたのに対し、本作では視点をDVの加害者側に移している。法廷で様々なDVのケースが処理されていく。当事者同士の接触をさせないため、加害者はモニターに映し出されるだけの法廷。何組もの被害者と加害者が同席し、その中で審理が進められていく法廷。一組ずつの個別審理。延々と映し出されるいくつもの裁判。法廷審理から彼らの人生とドラマが浮かび上がる。 |

| 『最後の手紙』 2002年/62分/カラー/35mm ワイズマンが、コメディ・フランセーズの女優カトリーヌ・サミィのために脚色した、ワシーリー・グロスマンの小説「人生と運命」の一章を映画化したもの。1941年のウクライナ、ゲットーのユダヤ人たちはナチによって全員殺されることになった。迫りくる恐怖の中、年老いた女医アンナ・セミョーノワは、ナチの手を逃れた息子に宛てた手紙を口述筆記する。ゲットーでの生活を詳察し、自分の人生を振り返り、死と立ち向かう、この女性の恐怖、勇気、弱さ、そして威厳が浮かび上がる。 |

| 『州議会』 2006年/217分/カラー アイダホ州、州議会の日常を追う。壮麗な州議会の建物の中では、校内暴力、狂牛病、間接喫煙の規制緩和、電話料金等々、多様な問題を扱う様々な委員会が行われている。委員会には議員だけでなく、ロビイスト、それぞれの問題の専門家や関係者、一般の市民も参加する。様々な課題をめぐり果てしなく続けられる議論の合間に、州議会を見学に訪れる子供たち、ロビーで行われるコンサートの模様などが挿入される。 |

| 『パリ・オペラ座のすべて』 2009年/158分/カラー/35mm 世界でもっとも早く生まれたバレエ団を抱えるパリ・オペラ座。このバレエの殿堂で、カメラは奈落から屋上まであらゆる場に入りこみ、ダンサーたちはもちろん、バレエ団トップのルフェーヴル女史、振付家、ベテランダンサーの教授陣から、演奏家、衣装係、舞台美術、照明係などの裏方たちまで様々な活動を映し出す。リハーサルや本番のシーンを通して紹介されるバレエは、マクレガー、プレルジョカージュ、エク、ラコット、ヌレエフ、バウシュ、ヴァルツらの振り付けによる作品群。 |

| 『ボクシング・ジム』 2010年/91分/カラー/デジタル上映 舞台はテキサス州オースティンのボクシング・ジム。元プロボクサー、リチャード・ロードが16 年前に開いたロード・ジムである。ここには年齢・人種・職種・性別などの違う様々な人々がやってくる。大人も子供も男も女も、プロを目指す者もスポーツ好きなアマチュアも体力をつけたい青少年も、医者、弁護士、裁判官、ビジネスマン、移民、それにプロボクサーも。ボクシング・ジムは、人々が出会い、話し、鍛える、人間のるつぼ......。まさにアメリカそのものだ。 |

| ↑ |

|

1930年生まれ。イェール大学大学院卒業後、弁護士として活動を始める。

1930年生まれ。イェール大学大学院卒業後、弁護士として活動を始める。

Comment(0)