ボックスオフィスの彼方に ~興行の縁で映画を考える~

バーバラ・ローデン『Wanda』上映後のトークショー

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

「カイエ・デュ・シネマ・ジャポン」

松井:場の話でいうと、アテネ・フランセ以外にも、先ほどちらっと坂本さんがおっしゃった「カイエ・デュ・シネマ・ジャポン」という映画批評誌、これもひとつの場としてあったと思います。ちょうど同じ時期ですか?

坂本:そうですね。安井さんや梅本さん、青山さん、篠崎さんら、みんなが集まって編集会議を開いていて、そこでだらだら観た映画だったりとか、他の雑誌、「批評空間」や文芸誌との話をしたり。そういういろんなものについて何時間も話してたりとか、それだけだったりもしたんだけど、3時間、4時間とか終電までしゃべったりしながら、何とか一冊雑誌が出来てきたっていうようなことが当時はあって。日本でのそういう編集体制もあり、かつ「カイエ・デュ・シネマ」をやっていて今の仕事にとても繋がってるなと思うのは、元々フランスの雑誌なので、フランスの「カイエ・デュ・シネマ」の人と交流が頻繁にありましたね。「カイエ・デュ・シネマ」は元々ヌーベルヴァーグの作家達も書いていた雑誌で、書いた後に映画作家になった人が多い雑誌です。例えばオリヴィエ・アサイヤスとか、そういった人達もやはりカイエに書いていたので、インタヴューしに行ってもなんとなく後輩っぽく扱ってくれるというか。例えば海外の映画祭に行っても「カイエ・デュ・シネマ」の日本版をやっているというだけで優遇してもらえたりして、やはり「カイエ」という雑誌の持っている歴史の重みを感じましたね。

松井:オリヴィエ・アサイヤスは最近だと『夏時間の庭』が結構ヒットした監督ですけど、日本で彼に最初にちゃんとインタヴューしたのも坂本さんですか?

坂本:そうだったかもしれないですね。東京国際映画祭が京都でたまたま開かれた年で、その時に『冷たい水』(94)が出品されて、その年たまたまエドワード・ヤンも来ていて、それで京都にとにかく行って、エドワード・ヤンとオリヴィエ・アサイヤスのインタヴューだけ取って来ますって。その時の思い出で言えば、オリヴィエ・アサイヤスとエドワード・ヤンは元々知り合いだっんだけど、その時にヴィルジニー・ルドワイヤンという女優が『冷たい水』で来ていて、京都でエドワードと彼女が会って、その後に彼女がエドワード・ヤンの『カップルズ』への出演がそれで決まったという。

松井:まさしくその場所で。

坂本:そうですね、まさしく。なので、とても思い出深いですね。

松井:当時の「カイエ・デュ・シネマ・ジャポン」の編集長は梅本洋一さん?

坂本:そうですね、梅本さんと稲川(方人)さんが。

松井:記事に関しては、編集委員それぞれの自主的な提案で決まっていたんですか。

坂本:いや、抑圧が凄い(笑)。会議でも私なんかは末席ですよね。青山さんや篠崎さんも結構遠慮して末席の方。前の方に偉い人がいる。編集長がいて安井さんとかがいて、佐々木(敦)さんたちが真ん中ぐらいにいて、そんな感じでした。発言とか出来ない感じでした。

松井:会議中に大喧嘩とか罵り合いとかは?

坂本:罵り合いは無いですけども、やっぱり梅本さんと稲川さんの意見が違ってそこで議論になって、それに対してみんなが何か言うとか、そういう流れはありましたね。

ロカルノ映画祭とセルジュ・ダネーとの「出会い」

松井:アサイヤスとヴィルジニー・ルドワイヤン、エドワード・ヤンの出逢いの場に立ち会ったというありましたが、その他に思い出深い記事や映画だったり、出来事はありますか?

坂本:そうですね、私はまだ書き手としてまだまだだと思っていますが、それでも何となく書き始めてしまったのは1992年にロカルノ映画祭に参加したことが大きかったと思います。たまたまヨーロッパにいたんで、じゃ行ってきますということで参加したのですが、正直一人で映画祭へ行くのが初めてで、まだ23、4歳で、怖くて泣きながら行った思い出があるんですけど。

松井:言語は英語とフランス語を使えたんですか。

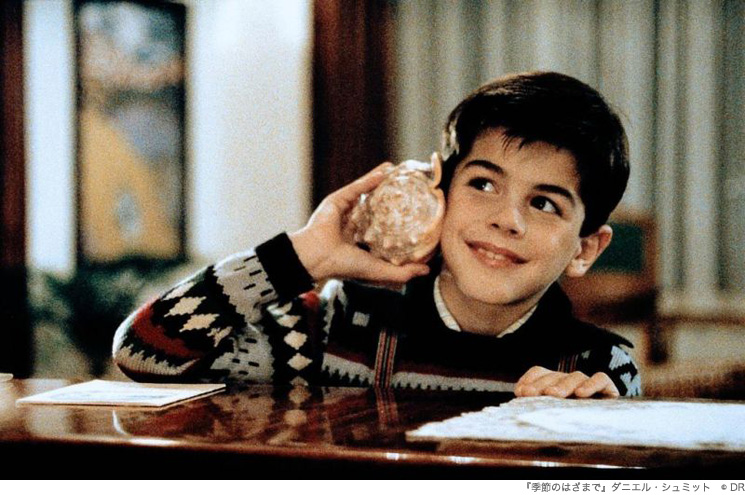

坂本:とりあえずしゃべれていたんだけど、今ほどではなくて。ただそのロカルノ映画祭が私の中では決定的だなと今になって思うのは、セルジュ・ダネーというフランスの批評家が亡くなった年で、私は実はその時までそんなにダネーの批評を読んだ事が無かったんですね。当時、ロカルノ映画祭で毎日出ている日刊紙があって、そこにダネーの批評が毎日ちょっとずつ掲載されていた。それを毎日読みながら映画を観ていて、ダネーという批評家と映画祭という場を同時に発見したんですね。その年は特に素晴らしいセレクションで、例えばキアロスタミの、ちょうど今日なんかは実はそれをかけた方がいいんじゃないかと思ったくらいですが、『そして人生はつづく』(91/30000人以上が死亡した1990年のイラン大地震の翌年に作られた作品)。当時まだキアロスタミの映画がそんなに日本に入ってきてない時ですね。あと、ストローブ=ユイレの『アンティゴネー』(91)を外のピアッツァ・グランデという大広場で観て、どんどん人がいなくなる中でも、とにかく驚愕して観ていたこととか、あとはその年一番感動的だったのは、ダニエル・シュミットが闘病後に初めて『季節のはざまで』(92)を撮って、生還した。その時に松本さんにロカルノに行くならって唯一ミッションを頼まれて、それがダニエルに一言僕からの言葉を伝えてほしいと。恐る恐る挨拶をしているダニエル・シュミットの横にいったら、がっと手を掴まれて、おいでみたいな感じで、どこに連れて行かれるのかと思ったら自分の車の所で『季節のはざまで』のポスターを、これを松本に渡せって。ダニエルのオーラ、その作品の力、そして松本さんと彼との間の友情に心から感動しました。それから蓮實(重彦)先生たち先輩にも親切にして頂き、右も左も分からない子にいろいろ教えてくださって、ご飯もごちそうしてもらって、こんなに偉い人なのに、後から来る者にこんな風に振る舞えるなんてすごいな、自分もそうならなきゃな、と思いましたね。そういった方々の力も借りてその映画祭を過ごし、セルジュ・ダネーという批評家にも「出会え」、映画祭っていう場が、いろんな国から様々な作品が集まって、それを一緒に全部ここに来てる人と観ることで、他で観るのとは違う経験が出きて、作品と作品との間の何かも見えてくるっていう、本当に映画祭の一番いい部分をその年のロカルノで教えてもらいました。拙い文章だったと思うんですが、その滞在記を「カイエ・デュ・シネマ・ジャポン」に書いたことが自分の中では、一つ何か大きな経験だったなと今でも思ってます。

松井:とにかく動きながら学んだ、仕事しながら学んだわけですね。

坂本:そうですね、だいたい何も出来ないまま飛び込んでいって、とりあえず自分で得られるものを得てっていう感じで進んできたっていう感じですね。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |