![]()

ソビエト映画アーカイヴス スペシャル

昨年の秋アテネ・フランセで行われたソビエト映画特集、好評につき新たなラインナップ(『白い汽船』『がんばれかめさん』『炎628』は昨年も上映)の名作、重要作20作品が「ソビエト映画アーカイヴス スペシャル」として一挙上映される。3月にアップリンクで行なわれた「100年のロシア」に続いて、見応え充分の北の大国の並外れた映画群に触れ、厳しい現実を乗り越える想像力を養いたい。

| 2011.4.14 update |

2011年6月17日(金)〜6月30日(木)(10日間/日・月曜休館)

会場・お問い合せ:アテネ・フランセ文化センター

| 入場料金: | 一般 1,000円 アテネ・フランセ文化センター会員、エイゼンシュテイン・シネクラブ会員、日本ユーラシア協会会員、ユーラシア研究所会員 800円 |

※アテネ・フランセ文化センター会員入会をご希望の方は登録が必要になります(当日入会可)

登録料:一般1500円/アテネ・フランセ学生1000円(約1年間有効)

登録料:一般1500円/アテネ・フランセ学生1000円(約1年間有効)

主催:アテネ・フランセ文化センター

協力:ロシア映画社

| ↑ |

上映スケジュール

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

※各回入れ替え制

※全作品日本語字幕付き

※全作品日本語字幕付き

| ↑ |

上映プログラム |

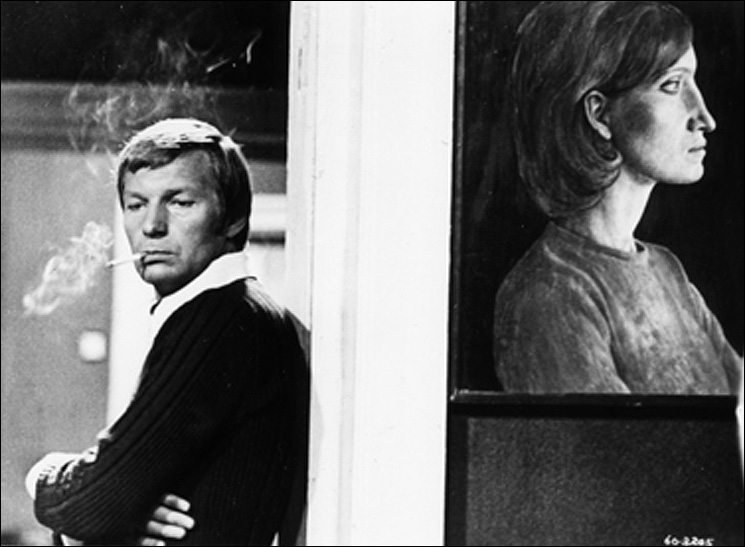

| 『恋するものたち』 1969年(83分) 監督:エリヨル・イシムハメドフ タシケント(現ウズベキスタン首都)の寮に住む主人公は消防士。大規模火災の鎮火で出張するうちに、恋人の心は離れていく。一方、寮で同室のギリシャ人は、祖国へ戻って母と妹を見つける。脚本家自身とその周辺の人びとの実際のエピソードをもとに、自由な雰囲気にあふれる60年代の青春群像を抒情的映像で描き出すメロドラマ。 |

| 『がんばれかめさん』 1970年(86分) 監督:ロラン・ブイコフ 中学校1年B組の生きもの係を臨時で引き受けることになった二人のヴォーワ。正反対の性格の二人は、カメの耐久力を調べる実験に夢中になる。実験はどんどんエスカレートし、ついに戦車が登場する。ブイコフ監督は、『コミッサール』をはじめ数多くの作品で名脇役として活躍したほか、『転校生レナ』など児童映画を多く作った。 |

| 『愛していたが結婚しなかったアーシャ』 1967年(99分) 監督:アンドレイ・コンチャロフスキー コルホーズで炊事をするアーシャは、身勝手なトラック運転手の男を愛して子供を身ごもっていた......。1960年代、ヴォルガ沿岸の農村を舞台に、農村に暮らすさまざまな人びとを、ときにドキュメンタリーを交えて描く。製作当時は当局に疎まれて公開禁止となり、20年後の1987年に、当初カットされた部分も含めて再公開された。 |

| 『赤いカリーナ』 1973年(110分) 監督:ヴァシーリー・シュクシーン なりゆきで監獄に入っていたエゴールは、出所して農村に身を隠した。そこで暮らすうちに過去と訣別する決心をするが、過去の仲間たちは、エゴールを放っておかなかった......。映画大学でタルコフスキーやコンチャロフスキーと共に学び、小説家としても知られた監督が、自作を映画化。74年に出演作の撮影中に急死し、本作が遺作となった。 |

| 『灰色の狼』 1973年(96分) 監督:トロムーシュ・オケーエフ 両親と死に別れた少年が、伯父のもとで暮らしている。伯父が仕留め損ねた狼の子を、少年が反対を押し切って育て始めるが、狼の子は逃げ出して野生に戻り、少年も伯父の家を出る。そして狼の子と再会するが......。カザフを代表する作家アウエーゾフの短編小説を、コンチャロフスキーらが脚色し、キルギス出身の監督が映画化した作品。 |

| 『白い汽船』 1976年(100分) 監督:ボロトベク・シャムシエフ 両親と別れ、森で暮らす七歳の少年。その孤独を癒やすのは、親代わりの老人が語る民間伝承の物語だけだった。しかし、大人たちの「現実」が、少年の夢の世界を押しつぶしていく。チンギス・アイトマートフ原作・脚本の作品で、シュニトケの曲が使われている。1970年代に"キルギスの奇跡"と呼ばれたキルギス映画の代表作。 |

| 『七発目の銃弾』 1973年(84分) 監督:アリ・ハムラーエフ 1920年代、中央アジアに権力を樹立しようとするソビエト政権は、「バスマチ」の攻撃を受けていた。捕虜となった部下の救出のため、主人公はわざと捕虜となる。ソビエト・ウエスタンの代表作の一つで、バスマチは典型的な反革命の悪役としてよく登場した。ただし、ソ連崩壊後は、一種の民族独立運動として再評価が進んでいる。 |

| 『ジプシーは空にきえる』 1976年(100分) 監督:エミーリ・ロチャヌー モルドバからウクライナにかけて広がるベッサラビアの地を、ジプシー(ロマ)が放浪する。馬泥棒のロイコは、美しいラダを好きになるが、愛は互いを束縛するものでしかないと考える二人は悲劇的な結末へと向かう。ゴーリキーの処女作「マカール・チュドラ」を原作に、ジプシーの歌と踊り、民族衣装の鮮やかさが印象的な作品。 |

| 『エバンス博士の沈黙』 1973年(90分) 監督:ブジミール・メタリニコフ 人間の寿命を延ばす研究をしているエバンス博士が、飛行機事故に遭う。博士らは異星人により救出され、博士は自分の研究に異星人の科学を役立てようと考える。しかし、宇宙船が軍から攻撃を受け、異星人は救出した地球人の記憶を消して地球へ戻す。エバンス博士の記憶を除いて......。ベテラン脚本家が監督したSF映画。 |

| 『スタフ王の野蛮な狩り』 1979年(109分) 監督:ヴァレーリー・ルビンチク 19世紀末、若き民俗学者がベラルーシの村を訪れるが、泊まった屋敷の女主人が何かにおびえている。女主人は伝説のスタフ王を暗殺した領主の娘で、一族にはスタフ王の呪いがかけられているという。やがて女主人の周辺の人びとが変死する。ベラルーシの作家コロトケーヴィチの作品をもとに映画化された、ミステリアスなホラー映画。 |

| 『みなし児』 1977年(100分) 監督:ニコライ・グベンコ 作家として有名になったバルテネフが、子供時代を過ごした町を訪れる。バルテネフは一歳にもならないうちに、戦争で両親をなくし、孤児院で育った。そして、記憶にない兄たちを捜そうとする。原題は羽根が傷ついて飛べない鳥を意味する。グベンコ監督は、モスクワの人気劇団タガンカ劇場の出身で、ソ連最後の文化大臣を務めた。 |

| 『追憶のアリア』 1984年(102分) 監督:ニコライ・グベンコ 引退者たちの住む会館に赴任した女性医師ワルワーラは、必要なのは体の治療だけではないことに気づく。生きる意欲を持たせ、愛し愛されることができると信じさせること。それには、自分が必要な人間であると実感できなければならない......。老いという誰しもが直面するテーマに正面から取り組み、静かな感動を呼ぶ作品。 |

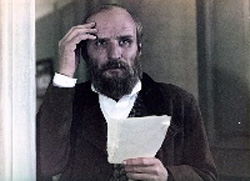

| 『ドストエフスキーの生涯の26日』 1980年(80分) 監督:アレクサンドル・ザルヒ 1866年秋、作家としての名声を得つつあったドストエフスキーは、女性と賭博で身を持ち崩し、一か月以内に長編小説「賭博者」を渡せなければ出版 社の言いなりになるという契約を交わしてしまう。果たして期限に間に合うのか。文豪と、後に妻となる速記者アンナ・スニートキナの実話をもとに、文豪の人間的側面を伝える。 |

| 『モスクワは涙を信じない』 1980年(140分) 監督:ウラジーミル・メニショフ 田舎からモスクワに勉強のため出てきた三人の女性。一人は良妻賢母を夢み、もう一人は軽薄に流行を追う。最後のカーチャは上昇志向が強く、有名なスポーツ選手と結婚するが、結局は離婚して子供を育てる。20年後、工場長になったカーチャの前に新たな恋の相手が現れる。現代女性の生きざまを描き、ソ連で絶大な人気を博したメロドラマ。 |

| 『新しい家族』 1981年(97分) 監督:イスクラ・バービッチ 兵役後、北極圏の町で15年間働いている主人公が、父危篤の知らせで故郷に戻る。すると、昔の恋人ナースチャが三人の子供を残して死んだことが分かる。自分の娘と、恋人の結婚相手との間に生まれた息子、そして産院から引き取った捨て子。主人公はこの子供たちをどうしたらいいのか悩む。女性監督ならではの視点が光る作品。 |

| 『ふたりの駅』 1982年(135分) 監督:エリダル・リャザーノフ 田舎の駅で途中下車したピアニストのプラトンは、ウエートレスのヴェーラに食い逃げと勘違いされ、しばらく駅で過ごす羽目になる。やがて二人は親密になっていくが、それぞれに妻や恋人がいる。しかもプラトンは、交通事故の罪を着せられて、刑務所に行かなければならない......。ミハルコフら有名俳優の競演によるメロドラマ。 |

| 『炎628』 1985年(143分) 監督:エレム・クリモフ 第二次世界大戦中、ナチス・ドイツ軍の侵攻を受けたベラルーシの村。少年はたまたま銃を手に入れ、パルチザン部隊に加わる。しかし、彼の村はそのせいで全員虐殺されてしまう。そのことを知って心に闇を抱え込んだ少年を、さらなる悲劇が襲う。生の謳歌と残酷な死とが極端なまでに隣り合わせる戦場の無残を描く衝撃の作品。 |

| 『翌日戦争が始まった』 1989年(86分) 監督:ユーリー・カラ 独ソ戦前夜の田舎町。禁止されていたエセーニンの詩を朗読した少女は、すぐに父親が「人民の敵」として逮捕される。少女自身も、友人や教師に裏切られ、つらい状況に置かれる。カラ監督の卒業制作だが、40年代の時代状況とともに、大人の一歩手前にいる子供たちの隠微な世界を描き出す手腕は、世界中で高く評価された。 |

| 『若き作曲家の旅』 1985年(104分) 監督:ゲオルギー・シェンゲラーヤ 革命前夜の時代、古いグルジア民謡をすべて採集したいという夢に取りつかれた若い作曲家が、録音機を持ってグルジアの村々を回る。しかし、道連れになった男が、作曲家が正体を隠した革命家だと信じ込み、革命組織の仲間と引き合わせ始める。グルジア映画の重鎮シェンゲラーヤの、抑圧された祖国の歴史への思いを秘めた作品。 |

| 『死者からの手紙』 1986年(88分) 監督:コンスタンティン・ロプシャンスキー ミスの積み重ねから核戦争が起きた世界。核シェルターには健康な人しか入れず、博物館の地下室に逃げ込んだ人びとは、緩慢な死を迎えている。作品は、この黙示録的世界の日常を描き、生きる意味を問いかける。監督は『ストーカー』でタルコフスキーのアシスタントを務め、その系譜を継ぐ映画作家として世界から注目を集めた。 |

Comment(0)