![]()

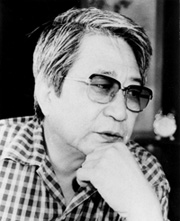

反権力のポジション―キャメラマン 大津幸四郎

日本のドキュメンタリー映画を支えてきたキャメラマン大津幸四郎の仕事を一気に紹介する特集上映が、オーディトリウム渋谷で行なわれる。今回の特集上映では、土本典昭監督との協働作業である代表作「水俣シリーズ」をはじめとして、実質的なデビュー作『圧殺の森』(小川紳介監督)、ソクーロフやシュミットといった海外の名匠による作品、佐藤真監督をはじめとする日本の映画作家たちの作品、『チョムスキー9.11』などの9.11以降の時代と向き合ったアクチュアルな作品も上映され、日本の現代史に向き合ってきた、ひとりの映画キャメラマンの足跡が明らかにされる。それにしても、ひとりの映画人の足跡を辿る事が、今現在の日本の状況の中で、ここまでアクチュアルな響きを持つものになるとは、当のご本人にしても思いもしなかったことなのではないか?

本特集上映に併せて上映される、土本典昭監督と大津幸四郎の足跡を、彼らの作品と発言を参照しながら見つめる『まなざしの旅 土本典昭と大津幸四郎』(映画美学校製作/代島治彦監督)は、ドキュメンタリストとして、真実をどこまでも追求する"鬼"の土本典昭と、撮影する対象に対して人間的な距離と品性を保とうとする"仏"、大津幸四郎、二人の映画人の"映画"に対する全人格的な真摯な振る舞いと言葉が観るものの襟を正す、必見のドキュメンタリー作品である。

『まなざしの旅 土本典昭と大津幸四郎』の試写上映前に、挨拶に登壇した大津幸四郎さんがいみじくも漏らした「(こうした作品が)一般の人達にどこまで知ってもらえるか、、、」という、様々な思いが凝縮された重い一言に、今こそ、私たちひとりひとりの観客が応えなければいけない時代がやってきた。

| (上原輝樹) |

| 2011.6.2 update |

2011年6月3日(金)〜16日(木)

公式サイト:http://a-shibuya.jp/archives/445

会場:オーディトリウム渋谷

料金:一般 1,400円 シニア・大学生 1,000円

〈入替なし/最終回割引:各料金から200円引き〉

※トーク・プログラムは特集半券提示で入場可

会場:オーディトリウム渋谷

料金:一般 1,400円 シニア・大学生 1,000円

〈入替なし/最終回割引:各料金から200円引き〉

※トーク・プログラムは特集半券提示で入場可

トークゲスト(出演順)14名×大津幸四郎

鎌仲ひとみ(映像作家)、鈴木一誌(グラフィック・デザイナー)、舩橋淳(映画作家)、丸谷肇(映画作家)、沖島勲(映画作家)

大野慶人(舞踏家)、平野克己(映画作家)、吉増剛造(詩人)、石坂健治(映画研究者)、代島治彦(映画製作者)

ジャン・ユンカーマン(映画作家)、熊谷博子(映像作家)、藤原敏史(映画作家)、葛生賢(映画批評家)

大野慶人(舞踏家)、平野克己(映画作家)、吉増剛造(詩人)、石坂健治(映画研究者)、代島治彦(映画製作者)

ジャン・ユンカーマン(映画作家)、熊谷博子(映像作家)、藤原敏史(映画作家)、葛生賢(映画批評家)

【同時上映企画】

|  |  |

『まなざしの旅 土本典昭と大津幸四郎』

公式サイト:http://a-shibuya.jp/archives/424

映画美学校講師+ドキュメンタリー・コース高等科生コラボレーション作品

代島治彦監督作品 映画美学校製作 2010年/カラー・モノクロ/DV/89分

モーニング/レイトショー 1日2回上映 11:00〜/21:10〜

当日料金:一般 1,200円 シニア・大学生 1,000円

映画美学校講師+ドキュメンタリー・コース高等科生コラボレーション作品

代島治彦監督作品 映画美学校製作 2010年/カラー・モノクロ/DV/89分

モーニング/レイトショー 1日2回上映 11:00〜/21:10〜

当日料金:一般 1,200円 シニア・大学生 1,000円

| ↑ |

上映スケジュール

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ↑ |

上映プログラム |

| 『圧殺の森 高崎経済大学闘争の記録』 1967年/105分 監督:小川紳介 学生が籠城するバリケードの中で撮影され、学生の闘争に加担した作品。大津はこの作品で初めて全編の撮影を担当。1968年にピークを迎える全共闘運動に呼応し、学生間で圧倒的な支持を得た初期小川紳介の代表作。 |

| 『現認報告書 羽田闘争の記録』 1967年/58分 演出:小川紳介 製作:上映実行委員会+岩波映画労働組合+映像芸術の会+グループびじょん 1967年10月8日、佐藤首相のベトナム訪問阻止を訴える第一次羽田闘争のなかで京大生の山崎博昭が殺された。映画仲間の力を借りて、小川紳介と大津が第二次羽田闘争を記録しながら事件の真相に迫る異色のニュース・フィルム。 |

| 『日本解放戦線・三里塚の夏』 1968年/108分 監督:小川紳介 三里塚の農民の目線で、キャメラは圧倒的な国家権力と対峙した。その結果、キャメラを廻す大津が"公務執行妨害"で逮捕される。農民とキャメラが一心同体となりながら、過去に類例のない"すごい映画"が誕生した。 |

| 『パルチザン前史』 1969年/120分 監督:土本典昭 京都大学の無党派パルチザン軍団を率いた滝田修の革命運動を追ったドキュメンタリー。機動隊との市街戦、時計台での最終決戦......。1969年夏、土本と大津は京都に長期滞在し、学生たちの"覚悟の負け戦"を追った。 |

| 『水俣―患者さんとその世界』 1971年/167分 監督:土本典昭 水俣病を世界に知らしめることになった、日本ドキュメンタリ−史上に輝く記念碑的作品。チッソを相手に裁判を起こした29世帯を中心に遺族の記憶から闇に葬られた真実を掘り起こし、知られざる潜在患者の存在までを描き出す。 |

| 『水俣一揆 一生を問う人びと』 1973年/108分 演出:土本典昭 1973年3月、チッソに慰謝料の支払いを命じた熊本地裁の判決直後、患者たちはチッソ本社へ乗り込んだ。水俣シリーズでは初めての同時録音作品で、三カ月半に渡る患者とチッソの交渉現場を克明に記録することに成功した。 |

| 『医学としての水俣病(三部作)』 1975年/276分 監督:土本典昭 第一部:資料・証言篇(82分) 第二部:病理・病像篇(103分) 第三部:臨床・疫学篇(91分) 1956年の"奇病患者"発見からはじまった医学者たちの研究と記録を、当時のフィルムと証言で綴った三部作。水俣病の研究成果と残された課題を後世に残す、土本の"水俣シリーズ"の到達点である。 |

| 『不知火海』 1975年/153分 監督:土本典昭 有機水銀に犯されながら、その海辺に漁民を抱え続ける不知火海。魚を捕り、食べ、水俣病の苦しみを抱えながら生きる人々。豊饒の海の浄化、漁民の暮らしの再生を願う土本と大津の"祈り"ともいえる傑作。 |

| 『泪橋』 1983年/117分 監督:黒木和雄 出演:渡瀬恒彦、桂村 萠、原田芳雄 岩波映画で助監督について以来の盟友であった黒木和雄の8本目の劇映画の撮影を担当。村松友視の原作、唐十郎の脚本、木村威夫の美術、現実と幻想が渾然一体となる世界を大津のキャメラが挑む。 |

| 『出張』 1989年/91分 監督:沖島 勲 出演:石橋蓮司、亜湖、原田芳雄 『ニュー・ジャック&ベティ』(1969年)でデビューした奇才・沖島勲の第二作。東北地方に出張した中年の営業マンが山中に巣くうゲリラに誘拐される。誘拐劇を通して人間の悲哀をブラックユーモアで描く。 |

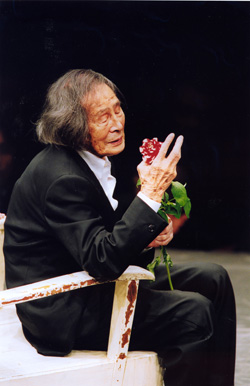

| 『魂の風景 大野一雄の世界』 1991年/75分 監督:平野克己 出演:大野一雄、大野慶人 ダンサー大野一雄の絶頂期の映像詩。大津は「この作品で大野と出会い、大野に恋した」と語る。北日本の原風景の中、そこに宿る生命に触れ、死者と対話し、精霊と化して無心に踊る大野の姿は感動的である。 |

| 『アイランズ島々』 1993年/95分 監督:セミョーン・アラノビッチ+大塚汎 日露合作による北方領土ドキュメンタリ−。映画は二部構成で、大塚汎監督の「昭和」とアラノヴィッチ監督の「平成」に分かれる。全体構成はアラノヴィッチ監督が担当。島々に生きる人々をとらえたキャメラがいい。 |

| 『ふれあうまち 向島・オッテンゼン物語』 1995年/55分 監督:熊谷博子 日本とドイツ、墨田区の向島とハンブルク市アルトナ地区オッテンゼンの住民が自分たちの手で「まちづくり」に挑戦する姿を描いたドキュメンタリ−。入り組んだ路地を歩く手持ちキャメラの移動撮影に住民の息づかいを感じた。 |

| 『まひるのほし』 1998年/93分 監督:佐藤真 佐藤真と初めて組んだ作品。映画に登場するのは知的障害者と呼ばれる7人のアーティストたち。彼らの姿を見つめているとアートの本質が浮き上がる。彼らの創作を至近距離からねらい続けるキャメラの力によって。 |

| 『ドルチェ----優しく』 1999年/63分 監督:アレクサンドル・ソクーロフ 出演:島尾ミホ、島尾マヤ ロシアのソクーロフと奄美の島尾ミホ。二人の出会いが結実した映像詩。過ぎ去った一切、辛い記憶と向き合うキャメラが映し出すものは...。島尾ミホが彼女自身を演じ、夫であった作家・島尾敏雄を語る。 |

| 『花子』 2001年/60分 監督:佐藤真 出演:今村花子 大津がはじめて小型デジタルキャメラで撮影した作品。35mmフィルムに変換して仕上げることを前提に露出、色温度などを調整し、PAL方式で撮影した。障害のある一人のアーティスト花子と、彼女を取り巻く家族の物語。 |

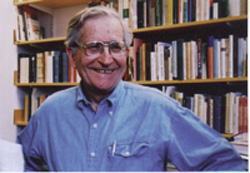

| 『チョムスキー9.11』 2002年/74分 監督:ジャン・ユンカーマン 出演:ノーム・チョムスキー 2001年9月11日の米国同時多発テロ以降、「アメリカ批判者」として世界の注目を集めたノーム・チョムスキーのドキュメンタリ−。限られた空間と時間の中でのチョムスキーへのインタビュー撮影は絶妙といえる。 |

| 『映画 日本国憲法』 2005年/78分 監督:ジャン・ユンカーマン 出演:ジョン・ダワー、日高六郎ほか 戦後60年目を迎えた2005年、自衛隊のイラク派兵からはじまった改憲の動きに対して、もう一度日本国憲法の意義を確認するために作られたドキュメンタリ−。世界的な知の巨人たちの発言を集めた内容は深く、重い。 |

| 『三池 終わらない炭鉱の物語』 2005年/103分 監督:熊谷博子 1997年に閉山した三池炭坑の歴史を7年がかりで取材したドキュメンタリ−。囚人労働、強制連行、三池争議、炭塵爆発事故、過酷だった生涯を語る炭坑の人々......。人々の本音にさりげなく寄り添うキャメラワークがすばらしい。 |

| 『大野一雄 ひとりごとのように』 2005年/100分 監督・撮影:大津幸四郎 出演:大野一雄、小野慶人 2000年、大野一雄は歩行不能になる。「それでも踊りたい」ともがき苦しむ大野のもとを大津はビデオキャメラを携えて何年も通い続けた。ダンサー大野の「踊りたい」という欲求に自分の「撮りたい」という欲求を重ねながら......。 |

| 『フェンス 第一部:失楽園 第二部:断絶された地層』 2008年/167分 監督:藤原敏史 映画批評家を経て監督になった藤原敏史のドキュメンタリ−。戦時中は日本軍に接収され、戦後は米海軍による"占領"が続く池子村と柏原村(現神奈川県逗子市)。かつてフェンスの向こうに確かにあった"故郷の記憶"の物語である。 |

参考上映

| 『KAZUO OHNO』 1995年/15分 監督:ダニエル・シュミット ダニエル・シュミット監督と撮影監督レナード・ベルタは、ダンサー大野一雄が醸し出す世界を捉えようとする。ロケ地晴海埠頭の空間に、陶酔するような夢幻的世界を誕生させたシュミットと大野の至福のコラボレーション。 |

| 『籠の中の緑』 2006年/93分 監督:丸谷 肇(映画美学校ドキュメンタリー・コース高等科 佐藤真ゼミ修了作品) 巨大な公園という籠の中にすっぽりと入れられた緑。一見牧歌的なこの周縁を、カメラ片手に、鳥を観察するかの如く定点観測していくと、やがてさまざまな"領域"を巡る人間模様が生態系の一部のように浮び上がってきた。 |

大津幸四郎選定作品

| 『島影』 2007年/60分 監督:丸谷 肇 屋久島を再訪し、かつて出会った中年画家の家に逗留しながら、撮影をはじめる若い映画作家。彼は島育ちの子どもたちに翻弄されながら、やがて目にみえないものを撮ろうとして、果てのない追いかけっこにはまりこむ......。 |

| ↑ |

|

1934年、静岡県生まれ。1958年静岡大学文理学部を卒業後、岩波映画製作所に入社。5年間撮影助手としてつとめるが、PR映画に限界を感じ退社。同時期に岩波を退社した土本典昭と小川紳介のキャメラマンとして活動。被写体に皮膚感覚で迫る柔軟なキャメラワークで注目を浴びる一方、現場を読む力によって「大津のいるところで何かが起きる」という伝説を生むなど、日本映画界の最前衛に立つキャメラマンとしての評価を固めた。劇映画にも進出、黒木和雄監督『泪橋』(83)、沖島勲監督『出張』(89)などの作品を残す。90年代以降は積極的に若手映画作家と組み、佐藤真、ジャン・ユンカーマン、熊谷博子などの作品を撮影した。2005年に自ら撮影・構成した作品『大野一雄ひとりごとのように』を発表。もともと演出家志望だった大津は70代にしてついに監督デビューを果たした。

1934年、静岡県生まれ。1958年静岡大学文理学部を卒業後、岩波映画製作所に入社。5年間撮影助手としてつとめるが、PR映画に限界を感じ退社。同時期に岩波を退社した土本典昭と小川紳介のキャメラマンとして活動。被写体に皮膚感覚で迫る柔軟なキャメラワークで注目を浴びる一方、現場を読む力によって「大津のいるところで何かが起きる」という伝説を生むなど、日本映画界の最前衛に立つキャメラマンとしての評価を固めた。劇映画にも進出、黒木和雄監督『泪橋』(83)、沖島勲監督『出張』(89)などの作品を残す。90年代以降は積極的に若手映画作家と組み、佐藤真、ジャン・ユンカーマン、熊谷博子などの作品を撮影した。2005年に自ら撮影・構成した作品『大野一雄ひとりごとのように』を発表。もともと演出家志望だった大津は70代にしてついに監督デビューを果たした。

Comment(0)