![]()

特集 ジガ・ヴェルトフとロシア・アヴァンギャルド映画

| Austrian Film Museum/ Vertov Collection |

今では"悪名高い"というべきかもしれない、ジャン=リュック・ゴダールとジャン=ピエール・ゴランらによって政治の季節に結成された「ジガ・ヴェルトフ集団」(1968~72年)のインスピレーションとなった映画作家ジガ・ヴェルトフと、共に活動をした撮影監督ミハイル・カウフマン、そして、ジャン・ヴィゴの『新学期・操行ゼロ』『アタラント号』に参加し、エリア・カザンの『波止場』で撮影監督を務めたボリス・カウフマンが、3兄弟であったことは有名な事実だが、このロシア革命を機に離散した兄弟が映画史に残した足跡はあまりにも大きい。アテネ・フランセで行なわれる本特集上映では、ロシア革命後もロシアに残り、映画の視覚表現の果敢な実験を試みたジガ・ヴェルトフ監督作品を中心に、ロシア・アヴァンギャルド映画を代表する11作品が特集上映される。この蒸し暑い東京の夏、極北の地のアヴァンギャルド映画に刺激を受けるのも悪くない。

| 2010.7.15 update |

|

|

| ↑ |

2010年7月24日(土)~8月7日(土)(日曜・月曜休館/11日間)

| 会場: | アテネ・フランセ文化センター |

| 料金: | 一般 1回券=1,000円/3回券=2,700円 アテネ・フランセ文化センター会員=800円 ※アテネ・フランセ文化センター会員入会をご希望の方は登録が必要になります。 登録料:一般=1,500円/アテネ・フランセ学生=1,000円(2011年3月まで有効) |

お問い合せ:アテネ・フランセ文化センター

東京都千代田区神田駿河台2-11 アテネ・フランセ4F

TEL 03-3291-4339(13:00-20:00)

主催:アテネ・フランセ文化センター

特別協力:オーストリア映画博物館

協力:朝日新聞社、 コミュニティシネマセンター

東京都千代田区神田駿河台2-11 アテネ・フランセ4F

TEL 03-3291-4339(13:00-20:00)

主催:アテネ・フランセ文化センター

特別協力:オーストリア映画博物館

協力:朝日新聞社、 コミュニティシネマセンター

| ↑ |

上映スケジュール

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

※全作品日本語字幕付き

※各回入替制

※各回入替制

| ↑ |

上映プログラム |

Austrian Film Museum/ Vertov Collection | 『キノプラウダ No. 1-9』 原題:Киноправда No.01-09 1922年/93分/35mm 監督/ジガ・ヴェルトフ 「プラウダ」はソ連共産党が出していた新聞で、その映画(キノ)版として作られたニュース映画シリーズ。3年間で25本作られ〈映画眼〉の実践の場となった。コマ撮りアニメを含む多様な技法が取り入れられ、回を追うごとに実験性が増したため批判も受けたが、ヴェルトフは「芸術のバベルの塔を爆破する」のだと反論した。 |

Austrian Film Museum/ Vertov Collection | 『世界の六分の一』 原題:Шестая часть мира 1926年/74分/35mm 監督/ジガ・ヴェルトフ 撮影/ミハイル・カウフマン ソ連は世界の陸地面積の6分の1を占めた。その各地へキャメラマンを派遣して、さまざまな土地での社会主義建設を撮影。裕福な人間と労働者の暮らしを対比的に示すほか、各地の特産物の生産、港からの輸出などが描かれる。国家輸出入事務所の発注による輸出促進の宣伝映画だが、ヴェルトフのソフキノ解雇の一因になったともいわれる。 |

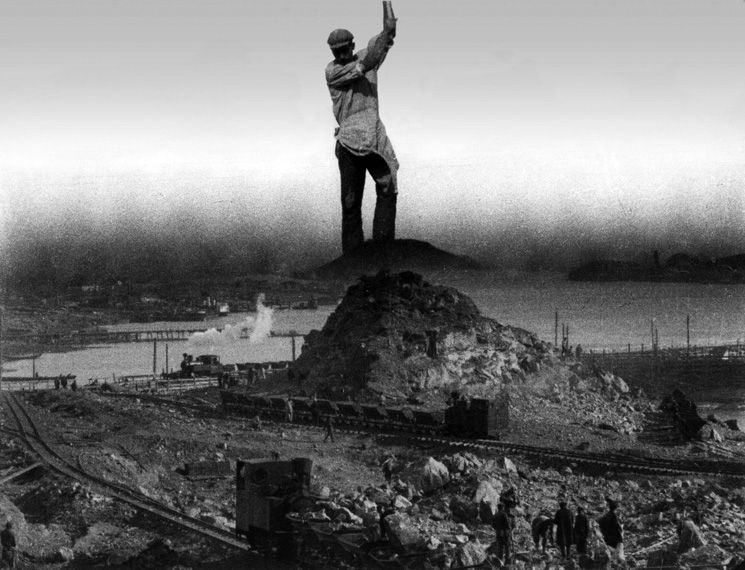

Austrian Film Museum/ Vertov Collection | 『11年目』 原題:Одиннадцатый 1928年/53分/35mm 監督/ジガ・ヴェルトフ 撮影/ミハイル・カウフマン 1917年に始まったロシア革命から11年目。炭鉱や冶金工場、巨大発電所の建設現場などで働く労働者の姿を通じ、ウクライナにおける社会主義建設を描く。ウクライナの撮影所に移ったヴェルトフが、「脚本家の筆ではなく純粋な映画言語で書かれた映画」として作り上げたもので、字幕も『世界の六分の一』より極端に減っている。 |

| 『カメラを持った男』 原題:Человек с киноаппаратом 1929年/ 68分/35mm 監督/ジガ・ヴェルトフ 撮影/ミハイル・カウフマン 人間は映画キャメラを持つことで、その能力を広げることができる。映画ならではのさまざまな手法を提示し、映画が生み出す多様な可能性を説明し尽くすことを目指したドキュメンタリー。観客にキャメラの存在を察知させない劇映画を批判してきたヴェルトフ=〈映画眼〉の集大成であり、監督の名を世界に知らしめた傑作。 |

| 『レーニンの三つの歌』 原題:Три песни о Ленине 1934年/60分/35mm 監督/ジガ・ヴェルトフ 撮影/ドミトリー・スレンスキー マルク・マギドソン ベンツィオン・モナスティルスキー ロシア革命を指導したレーニンの没後10年記念作品。中央アジアの解放、レーニンの死を悼む人民、レーニンの事業を継ぐ人民をめぐる三つの歌を通じ、その「不滅の偉業」を称える。トーキー時代になってモスクワへ戻ったヴェルトフが作った映画だが、現代的価値観からは否定的なものが礼賛されている点に時の流れを感じる。 |

| 『ストライキ』 原題:Стачка 1924年/80分/35mm 監督/セルゲイ・エイゼンシュテイン 撮影/エドゥアルド・ティッセ ワシーリー・フワートフ 出演/アレクサンドル・アントーノフ ミハイル・ゴモロフ イワン・クリュークヴィン 20世紀初頭、帝政末期ロシアの製鉄工場で、資本家と衝突した労働者たちがストライキを起こす。しかし、ストライキが長引くなか、資本家たちの陰謀による挑発に乗せられ、警察と軍隊による弾圧を招いて虐殺される。監督はこの作品でモンタージュ論を実践し、見世物小屋的な雑多な要素で観客を作品に引き込み、衝撃を与える。 |

| 『アエリータ』 原題:Аэлита 1924年/90分/35mm 監督/ヤコフ・プロタザーノフ 撮影/ユーリー・ジェリャプジスキー エミール・シューネマン 出演/ユーリヤ・ソンツェワ ニコライ・ツェレテリ ニコライ・バターロフ 火星ロケットを設計する技師が、妻をピストルで撃ってしまい、ロケットで火星へ逃げる。そこでは火星の女王アエリータが大臣と権力闘争を繰り広げていた。ロケットで同行した赤軍兵士は、火星の奴隷たちを煽動し蜂起させる......。西側でドイツ表現主義映画などの影響を受けてソ連に戻った監督の帰国第1作で、ソ連初のSF映画。 |

| 『ボリシェヴィキの国におけるウエスト氏の異常な冒険』 原題:Необычайные приключения Мистера Веста в стране большевиков 1924年/60分/35mm 監督/レフ・クレショフ 撮影/アレクサンドル・レヴィツキー 出演/ポルフィーリー・ポドベド ボリス・バルネット フセヴォロド・プドフキン 米国のブルジョワ青年ウエスト氏が、カウボーイの用心棒を連れてボリシェヴィキの国・ソ連を訪問する。ウエスト氏は「赤い魔物の国」の噂どおりに、怪しい連中に出会って事件に巻き込まれるが......。世界初の国立映画学校でクレショフの元に集まった未来の映画人らが出演し、米国の冒険活劇映画をパロディーにした卒業制作。 |

| 『ベッドとソファ』 原題:Третья мещанская 1927年/71分/35mm 監督・脚本/アブラム・ローム 撮影/グリゴーリー・ギベル 出演/ニコライ・バターロフ リュドミーラ・セミョーノワ ウラジミール・フォーゲリ モスクワで暮らす労働者とその妻の住まいに、夫の戦友がころがり込む。やがて夫がソファ、戦友がベッドで寝るようになるが、妻は自分だけが変わらないことに気づく......。女性の自立をめぐる問題提起の映画。ロームは、アヴァンギャルド演劇の旗手メイエルホリドの助手から映画界に転じた監督で、心理表現に新境地を開いた。 |

| 『ズヴェニゴーラ』 原題:Звенигора 1928年/97分/35mm 監督/アレクサンドル・ドヴジェンコ 撮影/ボリス・ザヴェリョフ 出演/ニコライ・ナデムスキー セミョーン・スワシェンコ レシ・ポドロジュヌイ 宝が隠された山ズヴェニゴラの伝説を伝える老人と、革命派と反革命派に分かれた二人の息子をめぐる物語。ウクライナ千年の歴史を縦断し、おとぎ話から抒情詩、叙事詩、歴史、記録、諷刺まで幅広いジャンル、スタイルを横断する実験的作品。監督はウクライナのアヴァンギャルド運動の中心で活動し、独自の世界を築き上げた。 |

| 『幸福』 原題:Счастье 1934年/65分/35mm 監督・脚本/アレクサンドル・メドヴェトキン 撮影/グレープ・トロヤンスキー 出演/エレーナ・エゴロワ ピョートル・ジノヴィエフ 貧農フムィリの「幸福」の探求を通じて、農村における新旧勢力の対立を描いた寓話的コメディ。煽動宣伝映画の枠に収まらない綺想にあふれ、「最後のボリシェヴィキ」・メドヴェトキンの代表作となった。監督は1930年代初め、煽動列車をヒントに現像・編集・上映・電源設備などを備えた「映画列車」を組織したりもした。 |

Comment(0)