![]()

ベルナルド・ベルトルッチ初期傑作選『ベルトルッチの分身』『殺し』『革命前夜』

GWに『ドリーマーズ』(03)以来10年振りとなる待望の新作『孤独な天使たち』が公開される、イタリアの巨匠ベルナルド・ベルトルッチ監督、初期の3作品(『ベルトルッチの分身』『殺し』『革命前夜』)が渋谷のシアター・イメージフォーラム で上映される。これらの作品は、ベルトルッチのフィルモグラフィの中では、自身の内面が色濃く反映された"モノローグの映画"であると言われる。中でも『ベルトルッチの分身』は、『パートナー』という邦題で数回上映されているだけで、DVDなどのソフト化もされておらず、日本における受容がほとんどなされていない作品と言って良い。1968年という"政治の季節"に撮られ、ゴーダルの影響が色濃く出ているといわれる『ベルトルッチの分身』が、21世紀の映画館でどのように響くのか、今から上映が待ち切れない。

| (上原輝樹) |

| 2013.2.15 update |

ベルナルド・ベルトルッチ『孤独な天使たち』レビュー 2013.4.23 update

3月9日(土)より、シアター・イメージフォーラム他全国順次公開

会場:シアター・イメージフォーラム

料金:一般 1,800円/学生 1,500円/シニア・会員 1,000円

特別鑑賞券発売中! 1回券 1,500円/3回券 3,900円(3回券はポストカードつき)

公式サイト:http://www.zaziefilms.com/bunshin/

料金:一般 1,800円/学生 1,500円/シニア・会員 1,000円

特別鑑賞券発売中! 1回券 1,500円/3回券 3,900円(3回券はポストカードつき)

公式サイト:http://www.zaziefilms.com/bunshin/

| ↑ |

上映スケジュール

|

|

|

|

| ↑ |

上映プログラム |

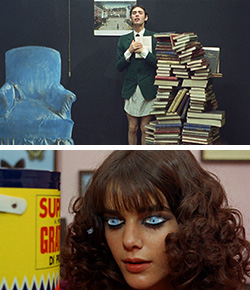

©1968 Red films Produced by Giovanni Bertolucci | 『ベルトルッチの分身』 1968年/イタリア/109分/カラー/シネスコ/デジタル 原案:ジャンニ・アミーコ 脚本:ベルナルド・ベルトルッチ、ジャンニ・アミーコ 撮影:ウーゴ・ピッコーネ 編集:ロベルト・ペルピニューニ 美術:フランチェスコ・トゥリオ・アルタン 衣装:ニコレッタ・シルヴェーリ 音楽:エンニオ・モリコーネ 製作:ジョヴァンニ・ベルトルッチ 出演:ピエール・クレマンティ、ティナ・オーモン、ステファニア・サンドレッリ、セルジョ・トファーノ、ジュリオ・チェーザレ・カステッロ 大学で教鞭をとる孤独な青年ジャコブ(クレマンティ)。ジャコブはある夜、部屋にそっと忍び込み、ピアノを弾いている若い男をピストルで撃ち殺してしまう。ジャコブは教授の娘クララ(サンドレッリ)に恋をしており、後日、何事もなかったかのようにクララの誕生日の祝いに駆けつける。しかし、そのあまりに奇抜な振る舞い振りで会場から追い出されてしまう。その帰り道、ジャコブの前に巨大な影となった分身が現われる。その出来事以降、ジャコブとその分身は、同じアパートの一室で起居をともにすることになる。するとある日、ジャコブのもとに、思いがけず、クララからラブレターが届く。ジャコブは自分の身の回りの世話を全てしてくれるペトルーシカ(トファーノ)を運転手に、クララと疑似ドライブに出かける。クララはこの日を境にますますジャコブに夢中になるのだが、ジャコブは彼女を殺してしまう。ジャコブの分身は自分の本能/無意識なのか。今までどこか内気だったジャコブは「分身」とともに過ごしているうちに、日に日に変わっていく。そして、ジャコブの殺人衝動も次第に肥大していくのであった...。 1968年に製作された本作は、ベルトルッチ初のオールカラー作品。分身の影が夜の街灯に照らされて大きな影を落とし、それが巨大化していく描写はカール・テオドア・ドライヤーの『吸血鬼』を彷彿させる。その他にもゴダールの『中国女』、エイゼンシュテインの『戦艦ポチョムキン』など、かつてのヌーヴェル・ヴァーグの作家たちが好んだような引用が随所に見られる作品。 |

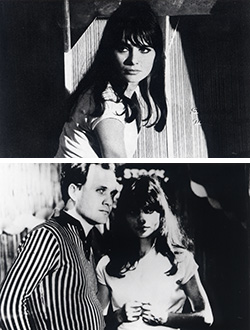

©MEDIATRADE - CINEMATOGRAFICA CERVI - CINERIZ | 『殺し』 1962年/イタリア/92分/モノクロ/スタンダード/デジタル 原案:ピエル・パオロ・パゾリーニ 脚本:ベルナルド・ベルトルッチ、セルジオ・チッティ 撮影:ジャンニ・ナルツィージ 編集:ニーノ・バラーリ 衣装:アドリアーナ・スパダーロ 音楽:カルロ・ルスティケッリ、ピエロ・ピッチョーニ 製作:アントニオ・チェルヴィ 出演:フランチェスコ・ルイウ、ジャンカルロ・デ・ローザ、ヴィンチェンツォ・チッコラ、アルフレード・レッジ、アレン・ミジェット ローマ郊外。ある日、テーヴェレ川の草むらで女性の死体が発見された。被害者は近くの公園で客を取っていた中年の娼婦だった。警察の尋問室に次々と容疑者が呼ばれる。ルチアーノ(ルイウ)は、女性が殺される日、仕事を探していたと証言。しかし、彼は実はコソ泥で、その日は森で綾瀬を重ねるカップルたちのハンドバッグを仲間たちと狙っていたのだった。もう一人の容疑者のブステッリ(レッジ)は、殺された女性に生前高利貸しをしていたエスぺリアのヒモだった。その日、彼が若い女性と密会をしているのをエスぺリアに知られて喧嘩をしていた。3人目の容疑者コセンティーノ(ミジェット)は、休暇中の兵士。事件の日は、ローマの街をぶらつき、ナンパに明け暮れていた。夜になると、疲れきって公園のベンチで眠ってしまった。警察の取り調べを受ける中、コセンティーノの証言から、その夜、異様な目つきをした男が公園にいたことが判明し、新たな容疑者が浮上する...。 イタリア映画史上最年少となる21歳でのベルトルッチ監督のデビュー作。原題は「死神」。パゾリーニの原案で、自身が監督するはずだったが、『マンマ・ローマ』('62)にとりかかっていたため、ベルトルッチに白羽の矢がたった。パゾリーニが慣れ親しんだローマ郊外の庶民地区を舞台に、取り調べの中で語られる容疑者の供述を通して、各々の事件当日が描かれていく。華麗なカメラワーク。フラッシュバックの使用法。ベルトルッチの映画的才能を充分に堪能できる作品。 |

©1964 Iride Cinematografica ©2010 Cristina D'Osualdo. All rights reserved. | 『革命前夜』 1964年/イタリア/112分/モノクロ/ヴィスタ/デジタル 原案・脚本:ベルナルド・ベルトルッチ、ジャンニ・アミーコ 撮影:アルド・スカヴァルダ 編集:ロベルト・ペルピニャーニ 美術:オルランド・ドルチ 音楽:エンニオ・モリコーネ、ジーノ・パオリ 製作:ジャンイ・アミーコ 出演:アドリアーナ・アスティ、フランチェスコ・バリッリ、アレン・ミジェット、モランド・モランディーニ、クリスティーナ・パリセット、ジャンニ・アミーコ 1962年、4月。イタリア北部ポー川流域の古都パルマ。ブルジョワの青年ファブリツィオ(バリッリ)は、小学校の教師をしているチェーザレ(モランディーニ)に触発され、左翼思想にかぶれた、頭でっかちのエリート。彼には、クレリア(バリゼット)という婚約者がいたが、マルクス主義者を自認しているが故、ブルジョワの婚約者と決別する決心をする。 ファブリツィオには、同じ年頃の工場主の息子、アゴスティーノ(ミジェット)という友人がいた。アゴスティーノは、これまでに何度も家出を繰り返していたが、ある日、川で溺死してしまう。ファブリツィオに、親友の死が重くのしかかり、悲壮にくれる日々を送る。そんな中、ミラノから若い伯母のジーナ(アスティ)がファブリツィオの家に訪れる。彼女はミラノでの生活に疲弊していた。そんな彼女をファブリツィオは慰め、やがて二人は愛し合うようになり、肉体関係を結ぶ。しかし、ある日、ファブリツィオは街でジーナが見知らぬ男性と共にホテルから出てくるのを目撃する...。 ストーリーの骨格や登場人物の名前はフランスの作家、スタンダールの名作「パルムの僧院」を下敷きにしているが、ベルトルッチの自伝的な作品だと言われている。撮影時22歳にして、同世代の若者の心理を見事に分析し、ブルジョワ階級の青年のアイデンティティーの危機を瑞々しく描き、桁外れの才能をみせる。さらには様々な映画手法を駆使し、当時のベルトルッチのヌーヴェル・ヴァーグへの傾倒ぶりが窺われる作品である。 また、『革命前夜』が故郷パルマでロケされたのを初めとして、『暗殺のオペラ』『1900年』、『ルナ』、『ある愚か者の悲劇』など、ベルトルッチ作品の多くが生まれ故郷のエミーリア地方でロケされている。 カンヌ国際映画祭新進批評家賞(1964)、ナント国際映画祭マックス・オフュルス賞(1967) |

| ↑ |

|

| ↑ |

ベルナルド・ベルトルッチ フィルモグラフィー |

1962 | 『殺し』La commare secca |

1964 | 『革命前夜』Prima della rivoluzione |

1965-66 | 「石油の道」La via del petrolio(テレビ作品) |

1966 | 『運河』Il canale |

1967 | 「臨終」Agonia(オムニバス映画「愛と怒り」の一篇) |

1968 | 『ベルトルッチの分身』Partner |

1970 | 『暗殺のオペラ』Strategia del ragno 『暗殺の森』Il conformista |

1971 | 『健康は病んでいる(貧乏人は先に死ぬ)』La salute e malata(I poverimuoiono prima) |

1972 | 『ラストタンゴ・イン・パリ』Ultimo tango a Parigi |

1976 | 『1900年』Novecento |

1979 | 『ルナ』La luna |

1981 | 『ある愚か者の悲劇』La tragedia di un uomo ridicolo |

1987 | 『ラストエンペラー』L'ultimo imperatore |

1990 | 『シェルタリング・スカイ』The sheltering sky |

1993 | 『リトル・ブッタ』Little Buddha |

1996 | 『魅せられて』Stealing Beauty |

1999 | 『シャンドライの恋』Besieged |

2002 | 『10ミニッツ・オールダー イデアの森』Ten Minutes Older: The Cello |

2003 | 『ドリーマーズ』The Dreamers |

2012 | 『孤独な天使たち』Io e te |

1941年3月16日、北イタリア、エミーリア地方のパルマで生まれた。父親は著名な詩人で文芸評論家のアッティリオ・ベルトルッチ。1952年、11歳の時に家族と共にローマに移住。1956年、ベルトルッチは16ミリの短編映画「豚の死」(La morte del maiale)、「ロープウェイ」(La teleferica)を撮影したり、夏休みにはパリのシネマテークに通いつめ、スタンバーグやルノワール、オフュルス、ムルナウといった作家の映画に熱中するようになる。なかでもゴダールの『勝手にしやがれ』('59)に衝撃を受け、以降、ヌーヴェル・ヴァーグの作品に夢中になる。その一方ベルトルッチは、父親の影響から詩作に励んでおり、1962年、「謎を求めて」(In cerca delmistero)と題された処女詩集が刊行され、21歳で名誉あるヴィアレッジョ賞を受賞。その後、父と友人でもあり、詩壇の先輩でもあるピエル・パオロ・パゾリーニと出会い、61年の『アッカトーネ』で助監督を務める。62年には、パゾリーニ原案による『殺し』で監督デビュー、ヴェネチア国際映画祭に出品。ゴダールに心酔しており、「パルムの僧院」を叩き台にした64年の半自伝的作品『革命前夜』では、ヌーヴェル・ヴァーグを思わせるおびただしい古典映画へのオマージュ、引用が見られる。この作品は、カンヌ国際映画祭の監督週間に出品され、大型新人の登場と評価される。その後、ボルヘスの短編に想を得た『暗殺のオペラ』、モラヴィア原作の『暗殺の森』では、ヴィットリオ・ストラーロの魔術的ともいえる映像美が官能をゆさぶり世界中の映画ファンを魅了。72年には『ラストタンゴ・イン・パリ』が、その大胆な性描写が話題の一端となり本国イタリアでは上映禁止処分を受けるなど物議を醸した。76年の『1900年』では、イタリアの現代史を総括する壮大な叙事詩として高く評価される。また今作は、幻の超大作といわれていたが、日本では82年に世界で初めて第一部と第二部が一挙に公開され、5時間16分という当時の史上最長の上映時間でも話題を呼んだ。82年のこの日本公開時に、監督が来日している。79年には、アメリカ資本による『ルナ』を完成させる。そして、1987年、『ラストエンペラー』で、米アカデミー賞9部門を受賞。その後、『シェルタリング・スカイ』など政治、セックスの主題を追求した様々な作品を世に放った。2007年ヴェネチア国際映画祭では75周年特別金獅子賞を、2011年カンヌ国際映画祭では名誉賞にあたるパルムドール・ドヌール賞を受賞している。2003年頃から背中の痛みに襲われ、何度か手術とリハビリを繰り返し、再発した病気が映画制作を妨げていたが、2012年には『ドリーマーズ』('03)以来となる待望の新作『孤独な天使たち』を発表。本年GWに日本公開が決定している。

1941年3月16日、北イタリア、エミーリア地方のパルマで生まれた。父親は著名な詩人で文芸評論家のアッティリオ・ベルトルッチ。1952年、11歳の時に家族と共にローマに移住。1956年、ベルトルッチは16ミリの短編映画「豚の死」(La morte del maiale)、「ロープウェイ」(La teleferica)を撮影したり、夏休みにはパリのシネマテークに通いつめ、スタンバーグやルノワール、オフュルス、ムルナウといった作家の映画に熱中するようになる。なかでもゴダールの『勝手にしやがれ』('59)に衝撃を受け、以降、ヌーヴェル・ヴァーグの作品に夢中になる。その一方ベルトルッチは、父親の影響から詩作に励んでおり、1962年、「謎を求めて」(In cerca delmistero)と題された処女詩集が刊行され、21歳で名誉あるヴィアレッジョ賞を受賞。その後、父と友人でもあり、詩壇の先輩でもあるピエル・パオロ・パゾリーニと出会い、61年の『アッカトーネ』で助監督を務める。62年には、パゾリーニ原案による『殺し』で監督デビュー、ヴェネチア国際映画祭に出品。ゴダールに心酔しており、「パルムの僧院」を叩き台にした64年の半自伝的作品『革命前夜』では、ヌーヴェル・ヴァーグを思わせるおびただしい古典映画へのオマージュ、引用が見られる。この作品は、カンヌ国際映画祭の監督週間に出品され、大型新人の登場と評価される。その後、ボルヘスの短編に想を得た『暗殺のオペラ』、モラヴィア原作の『暗殺の森』では、ヴィットリオ・ストラーロの魔術的ともいえる映像美が官能をゆさぶり世界中の映画ファンを魅了。72年には『ラストタンゴ・イン・パリ』が、その大胆な性描写が話題の一端となり本国イタリアでは上映禁止処分を受けるなど物議を醸した。76年の『1900年』では、イタリアの現代史を総括する壮大な叙事詩として高く評価される。また今作は、幻の超大作といわれていたが、日本では82年に世界で初めて第一部と第二部が一挙に公開され、5時間16分という当時の史上最長の上映時間でも話題を呼んだ。82年のこの日本公開時に、監督が来日している。79年には、アメリカ資本による『ルナ』を完成させる。そして、1987年、『ラストエンペラー』で、米アカデミー賞9部門を受賞。その後、『シェルタリング・スカイ』など政治、セックスの主題を追求した様々な作品を世に放った。2007年ヴェネチア国際映画祭では75周年特別金獅子賞を、2011年カンヌ国際映画祭では名誉賞にあたるパルムドール・ドヌール賞を受賞している。2003年頃から背中の痛みに襲われ、何度か手術とリハビリを繰り返し、再発した病気が映画制作を妨げていたが、2012年には『ドリーマーズ』('03)以来となる待望の新作『孤独な天使たち』を発表。本年GWに日本公開が決定している。

Comment(0)