![]()

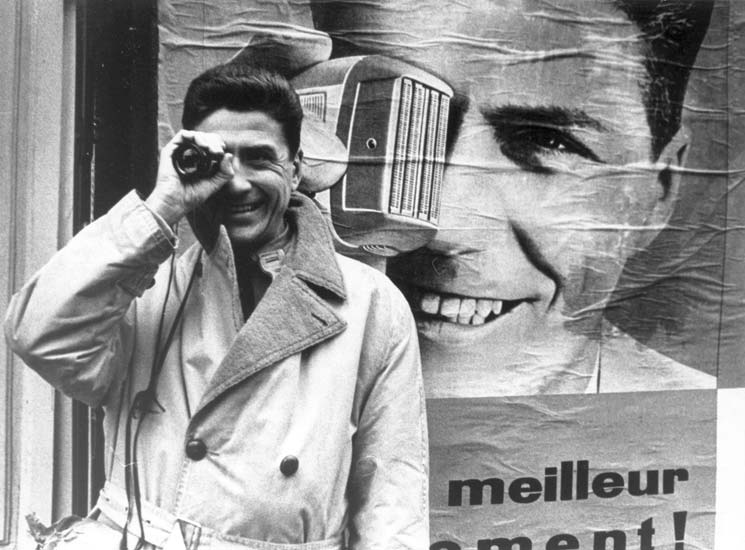

アラン・レネ全作上映 ~フランス映画祭2010関連企画~

ヌーヴェル・ヴァーグ左岸派として知られ、1948年のデビュー以来、88歳の現在に到るまで精力的な活動を続けるアラン・レネの全作品(!)が、フランス映画祭2010関連企画として、東京日仏学院とユーロスペースで上映される。この春、東京は見るべきフランス映画で溢れかえっている!

<以下、公式パンフレットより転用>

ヌーヴェルヴァーグの勃興に先立つこと10年。アラン・レネは、1948年にデビューして以来、たった一人で陽のあたらない道を歩み続けてきました。早くから革新者であったとはいえ(『ヴァン・ゴッホ』、『夜と霧』、『ヒロシマ・モナムール』)、彼の作品は先行する作品と袂を分かっていたわけではありません。あらゆる理論に抵抗するレネは、映画に元来備わった力に手を加えることなく、逆にその「必然性」が、レネを話法と形式の過激な実験へと導いています。彼は作家であるよりも演出家であることを望み、映画を一つのアトリエ芸術と見なします。彼にとって映画とは、集団で営まれ、ほかの芸術分野を取り込み、いくつものノウハウを摂取するアトリエの芸術なのです。文学(マルグリット・デュラス、アラン・ロブ=グリエ、ホルヘ・センプルンによる脚本)があり、演劇(戯曲の映画化、またはエマニュエル・リヴァ、デルフィーヌ・セイリグ、サビーヌ・アゼマなど舞台女優の起用)があり、音楽(現代の楽曲、またはオペレッタ)があり、そして漫画(『お家に帰りたい』)もあります。犯罪映画(『彫像もまた死す』、『戦争は終った』)にはじまり、意識と想像のドラマ(『去年マリエンバートで』、『プロビデンス』)や恋愛の悲劇(『死に至る愛』、『メロ』)にいたるまで、レネは次から次へとトーンを変えてきました。『スモーキング/ノースモーキング』、『恋するシャンソン』、『六つの心』といった近作では、コメディにもっとも比重を置いているでしょう。そして88歳になるアラン・レネが発表した最新作『風にそよぐ草』でも、視覚的な実験や、脚本における見事な離れ業は健在ながら、多くの観客を楽しませ、笑わせ、感動させる驚くべき才能を大いに発揮しています。

| 2010.3.18 update |

|

第1部 2010年3月20日(土)~3月26日(金)

会場:ユーロスペース

前売券:1,500円

2月20日(土)よりチケットぴあにてプレリザーブ(web先行抽選)、27日(土)より一般発売。

Pコード:555-089 / 電話予約:0570-02-9999(音声認識予約)

@電子チケットぴあ:http://pia.jp/t/

当日券:前売券に残数のある上映作品に限り、上映当日開館時より劇場窓口にて販売。

一般1,700円/大学・専門学校生1,400円/会員・シニア1,200円/高校生800円/中学生以下500円

お問い合わせ:ユーロスペース(03-3461-0211)

前売券:1,500円

2月20日(土)よりチケットぴあにてプレリザーブ(web先行抽選)、27日(土)より一般発売。

Pコード:555-089 / 電話予約:0570-02-9999(音声認識予約)

@電子チケットぴあ:http://pia.jp/t/

当日券:前売券に残数のある上映作品に限り、上映当日開館時より劇場窓口にて販売。

一般1,700円/大学・専門学校生1,400円/会員・シニア1,200円/高校生800円/中学生以下500円

お問い合わせ:ユーロスペース(03-3461-0211)

|

|

|

|

|

|

|

※上映前に、マチュー・アマルリック、アンヌ・コルシニ、アルノー・デプレシャンによる舞台挨拶あり

各回とも開場は15分前。全席自由、前売券、当日券の順に整理番号順での入場とさせていただきます。

第2部 2010年3月27日(土)~4月18日(日)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

当日の初回の1時間前から、その日のすべての回のチケットを発売開始します。前売り券の発売は行いませんのでご了承下さい。

プログラムは都合により変更されることがありますのでご了承下さい。

プログラムは都合により変更されることがありますのでご了承下さい。

| ↑ |

上映作品 |

| 『ヴァン・ゴッホ』 1948年/18分/DVD/モノクロ/日本語字幕付 ゴッホの絵画のショットのみで、彼の生涯と作品を語る。「描かれた木や人物、家が、映画の編集によって、説話の中で実在するものとしての役割を担えるかどうかが重要だった」(アラン・レネ)。 『ポール・ゴーギャン』 1950年/13分/ベータカム/モノクロ/英語字幕付 「私が映画に興味を持つには、実験的な側面が必要なのだが、ゴーギャンにはまさにその側面が欠けていた。だからこれは駄作だと思う」(アラン・レネ)。 『ゲルニカ』 1950年/13分/DVD/モノクロ/日本語字幕付 スペイン戦争中、フランコ将軍のために、ナチの戦闘機によってゲルニカが爆破された。ピカソの著名なフレスコ画やその他のピカソの絵画によってこの悲惨な出来事が想起される。「ゲルニカは、まさに破壊する快楽そのもののために破壊するという意思が最初に表明された出来事に思えた」(アラン・レネ)。 『彫刻もまた死す』 1950-53年/30分/35ミリ/モノクロ/英語字幕付 共同監督:クリス・マルケル 黒人によるアートについての、反植民地主義、反人種主義を掲げた風刺的ドキュメンタリー。「クリス・マルケルと私は次のような疑問から出発した。つまりギリシャやエジプトの芸術作品はルーブル美術館に所蔵されているのに、なぜ黒人たちの芸術作品は人類博物館にあるのか、という問いから」(アラン・レネ) 『アトリエ15の秘密』 1957年/18分/ベータカム/モノクロ/無字幕 共同監督:アンドレ・ハインリッヒ 産業医学についてのドキュメンタリー。レネはカット割りと、撮影準備、編集を担当したが、撮影そのものは元助監督のアンドレ・ハインリッヒに託している。 |

| 『夜と霧』 1955年/30分/35mm/モノクロ/日本語字幕付 ポーランドのアウシュヴィッツ強制収容所を描いた記録映画。「あの有名な累々と積まれた死体や髪の毛や眼鏡や歯を私は見た。ミシェル・ブーケの声を借りたジャン・ケロールによる悲嘆に暮れたナレーションと、存在していることを後悔しているようなハンス・アイスラーの音楽を私は聞いた。映像というものの不可思議な洗礼。強制収容所がほんとうに起こったことであることと同時にこのフィルムが正しいものであることを理解すること。映画は──映画だけだろうか?──異常な人間性の限界にあっても存在できることを理解した」(セルジュ・ダネー、『不屈な精神』、梅本洋一訳、フィルアート社)。 『世界のすべての記憶』 1956年/20分/DVD/モノクロ/日本語字幕付 「脚本家のレモ・フォルラーニも私も、誰もが知っている国立図書館の外見を撮影したいとは思わなかった。私たちの関心を引いたのは、所狭しと知識が見事に詰まったこの場所のある雰囲気、「ルイ・フィヤード的」側面でした」(アラン・レネ)。 『スチレンの唄』 1958年/13分/DVD/モノクロ/日本語字幕付 プラスティック素材の製造についてのドキュメンタリーで、フランスの詩人で小説家のレーモン・クノーの12音節で詠まれるコメントがスコープサイズの画像と調和している。 『シネ・トラクト第2部』 1968年/5分/ベータカム/モノクロ/サイレント 革命が失われていく中で、写真や映像を組み合わせて作られたこの作品は、1968年5月23日に参加した学生による名もなき詩の影響を受けて生まれた。商業映画の裏で、クリス・マルケルは工場や大学の中の運動に向けた16ミリの作品を、ゴダールをはじめとする映画監督やアーティストらと作ろうと計画した。レネはこの第2部を監督したと思われる。 |

| 『キューバのエステバン・ゴンザレス・ゴンザレスのために』 1991年/3分/ベータカム/カラー 出演:フランソワ・ヤコブ アムネスティー・インターナショナルが30人の映画監督に依頼した共同での企画『忘却に抗って~命のための30通の手紙』の中の1本。政治犯の解放をフィデル・カストロに求めた映像による手紙。 『想像上の肖像』 1982年/11分/ベータカム/カラー/無字幕 アンジェイ・ワイダ監督の映画からの抜粋を編集した作品。ヤルゼルスキ将軍によって「戒厳令」下にあったポーランドを支援するために1982年4月9日にFR3にて放送された番組の中の1本。アラン・レネは、編集のジュルゲンセン、編集助手のベスナール、企画代表のフローランス・マルローとともに、製作を行った。 『ギィ・ペラートとアラン・レネ:ガーシュインを巡る出会い』 1991年/19分/ベータカム/カラー/無字幕 監督:ジル・ナドー 出演:ギィ・ペラート、アラン・レネ ギィ・ペラートは1960年代のパリで活動し、その独特のセンスで構成されたポップなアートは、ゴダールやゲンズブールも魅了し、現在でもカルト的人気を誇るコミックアーティスト。そのギィ・ペラートのイラストから着想を得て、ガーシュインの物語を描いたアラン・レネ。二人の偉大なアーティストの出会いを記録した作品。 『ガーシュイン』 1992年/52分/ベータカム/カラー/無字幕 出演:ベティ・カムデン、アドルフ・グリーン、エドワード・ジャブロンスキ、ジョン・カンダー、マーティン・スコセッシ、ベルトラン・タヴェルニエ ポピュラー音楽・クラシック音楽の両面で活躍し、「アメリカ音楽」を作り上げた作曲家として知られるジョージ・ガーシュインについて、様々な証言とともにアラン・レネが撮ったドキュメンタリー。 |

| 『ヒロシマモナムール(二十四時間の情事)』 1959年/91分/35mm/モノクロ/日本語字幕付 出演:エマニュエル・リヴァ、岡田英次 原作:マルグリット・デュラス 第二次世界大戦の心の傷跡に苦しむフランス人女優が、ロケのために広島を訪れ、日本人の建築家と一日限りの情事に耽ける。そして知る、広島の悲劇。 「病院と患者も見つかりました。それから被爆者手帳も。さらに丘の上の廃墟となった寺、なかなか生えてこない草、土産物屋の並び、慰霊碑の前で互いの写真を撮る人たち、焼けこげた石[壁に焼き付いた]影(大変ぼやけています)、魚市場、食堂を仕切っている寡婦、2、3匹の蟻、街の観光バス、朝のコーヒー、いくつもの橋と運河......」(広島での撮影前にアラン・レネがマルグリット・デュラスに宛てた手紙、『HIROSHIMA 1958』、関口涼子訳、インスクリプト)。 |

| 『去年マリエンバートで』 1960年/93分/35mm/モノクロ/日本語字幕付 出演:デルフィーヌ・セイリグ、ジョルジョ・アルベルタッツィ、サッシャ・ピトエフ 原作:アラン・ロブ=グリエ ある豪奢な城館で、一人の男が、一人の美しい女性に、「去年、ぼくらはマリエンバートで出会っている」と告げる。「レネはしばしば、自分の関心をひくのは登場人物ではなく感情である、つまり登場人物が、自分の身を置く過去の領域に応じて自分の影のようなものとして抽出しうる感情であると言明してきた。登場人物は現在に属する、だが感情は過去の中に沈み込む。感情が登場人物になる、太陽がないのに公園に描かれた影のように(『去年マリエンバートで』)」。 (ジル・ドゥルーズ、『シネマ2*時間イメージ』宇野邦一ほか訳、法政大学出版局) |

| 『ミュリエル』 1963年/116分/35mm/カラー/日本語字幕付 出演:デルフィーヌ・セイリグ、ジャン=バティスト・チェーレ、ジャン=ピエール・ケリアン、ニタ・クライン 復興したが、いまだに戦禍の跡が残っている北フランスのとある町。アルジェリア戦争について人々は口を閉ざしている。この町で骨董屋を営む未亡人のエレーヌは、第二次世界大戦後に別れた初恋の相手と再会するのだが......。 「アラン・レネは第二次世界大戦、アルジェリア戦争、スペイン戦争などについて映画を撮り続けた唯一の映画作家だ。僕にとって、アルジェリア戦争を描いた映画として、『ミュリエル』は『小さな兵隊』より大事な作品だ」(アルノー・デプレシャン)。 |

| 『戦争は終わった』 1966年/121分/35mm/モノクロ/日本語字幕付 出演:イヴ・モンタン、イングリッド・チューリン、ジュヌヴィエーヴ・ビジョルド、ジャン・ダステ スペイン内乱以来、25年間、反フランコ派の地下運動をしている中年の革命家の3日間の動きを描いた作品。スペイン生まれの元活動家センプランが自己の体験に基づいて書かれた脚本で、抑圧の中で自由を熱望する人間のありさまをアラン・レネが濃密に描き出している。「スクリーンではめったに見ることはないが、世界の変革に大きな役割を果たしている人々を描いてみたいと思った。もし一握りの人たちが世界を変えているのなら、彼らについて映画を作ってもいいのではないかと」(アラン・レネ)。 |

| 『ベトナムから遠く離れて』 フランス=イタリア=アメリカ/1967年/116分/35mm/カラー/日本語字幕付 監督:クリス・マルケル、ジャン=リュック・ゴダール、アラン・レネ、ウィリアム・クライン、ヨリス・イヴェンス、アニエス・ヴァルダ、クロード・ルルーシュ アメリカが仕掛けたベトナム戦争を告発するために、6人の映画作家が、それぞれ自由な立場で短編作品を作り、クリス・マルケルが総編集している。アラン・レネは第4章・クロード・リデールを監督。クロード・リデールが、沈黙しつづける女性の前で、不信の時代の言語を語り、そして告発する。「集団的映画作品の名に値するフランス映画があるとしたら、まさにこの作品であるだろう。作っている最中でさえ、誰が何を担当しているのか分からなくなるほど、集団的な作業だった」(クリス・マルケル)。 |

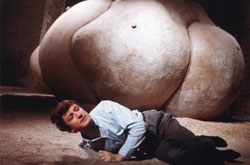

| 『ジュ・テーム、ジュ・テーム』 1968年/91分/35mm/カラー/英語字幕付 出演:クロード・リッシュ、オルガ・ジョルジュ=ピコ、アヌーク・フェルジャック、ジョルジュ・ジャマン 科学の力でネズミを一分間、過去に送ることができるようになり、今度はそれを人間に試してみるときが来た。自殺未遂をした男が時間を遡らせる機械を体験することを引き受ける。 「レネのこの映画の中の不透明な球体は、もっとも美しい結晶イメージの一つであり、結晶の中に見えるのは時間それ自体、時間のほとばしりなのだ」。(ジル・ドゥルーズ、邦訳『シネマ2*時間イメージ』宇野邦一ほか訳、法政大学出版局、114頁) |

| 『薔薇のスタビスキー』 1974年/115分/35mm/カラー/英語字幕付 出演:ジャン=ポール・ベルモンド、シャルル・ボワイエ、アニー・デュプレー、フランソワ・ペリエ、ミシェル・ロンズデール、クロード・リッシュ トロツキーがフランス領土に亡命する。そのときスタビスキーはパリにある自分の劇場でオペレッタを上演し、ムッソリーニの口座ために武器密売の仲介をし、優雅な生活を送っていた。1930年代のフランスで暗躍した希代の詐欺師スタビスキーの半生を描く。「私にとって、これは詐欺についての夢想のようなもので、詐欺とはつまり死を忘れるための競争のようなものだと考えた」(アラン・レネ)。 |

| 『プロビデンス』 1976年/110分/35mm/カラー/オリジナル英語版・日本語同時通訳付 出演:ダーク・ボガード、ジョン・ギールグッド、エレン・バースティン、デヴィッド・ワーナー 眠れないある晩、老作家は次作のイメージと悪夢を混合してしまう。「レネの発想は、この映画を創造と解体のメタファーだと決めたことだ。次に彼は人類が自然へと回帰していたときに草木に覆われた理想郷や兵隊や爆弾によってしだいに破壊された理想郷を見せることでこのメタファーを具体化したのだ」(デヴィッド・マーサー、脚本家)。 |

| 『アメリカの伯父さん』 1980年/125分/35mm/カラー/日本語字幕付 出演:ジェラール・ドパルデュー、ニコール・ガルシア、ロジェ=ピエール、マリー・デュボワ、ピエール・アルディティ 生物学者のラボリ教授が観察した交差する三人の運命。「『アメリカの伯父さん』は、おそらく科学的な理論をもっともよく提示している作品、あるいは科学的な理論が登場人物について語るもっともよい方法なのだということを示した作品でしょう」(アルノー・デプレシャン)。 |

| 『人生は小説なり』 1983年/111分/35mm/カラー/英語字幕付 出演:ヴィットリオ・ガスマン、ルゲロ・ライモンディ、ジェラルディン・チャップリン、ファニー・アルダン、ピエール・アルディティ、サビーヌ・アゼマ 1910年代ある夢想家が幸福の神殿を建てた。それから70年後、その神殿である教育シンポジウムが行われる。そのとき、3人の子供達は中世の伝説を思い浮かべる。「完全に一本調子な形式なよりも、対比や速度の変化に基づく形式のほうが私を惹き付けているのは確かだ。私は福音書のような話を作るのが好きだ。その理由は構成にある」(アラン・レネ)。 |

| 『死に至る愛』 1984年/92分/35mm/カラー/日本語字幕付 出演:サビーヌ・アゼマ、ファニー・アルダン、ピエール・アルディティ、アンドレ・デュソリエ 二組のカップルが人里離れた村にそれぞれ暮らしている。片方のカップルは宗教を信仰していて、もう一方のカップルは学問や科学に携わっている。彼らの中の一人が死を「体験」し、四人は愛と死について向かい合うことになる。「題名の激しさに惑わされるかもしれないが、作品そのものにはまったく暴力的なところがない。その逆で、死を超えても、大切な人を愛し続けることについて、深く、穏やかに考察している。シンプルで、余計なものが取り除かれた洗練さを持つこのドラマは、同じくジャン・グリュオーが脚本を手掛けたトリュフォーの『緑の部屋』のテーマを再び取り上げている」(「レ・ザンロキュプティーブル」)。 |

| 『メロ』 1986年/112分/35mm/カラー/日本語字幕付 出演:サビーヌ・アゼマ、ピエール・アルディティ、アンドレ・デュソリエ、ファニー・アルダン ヴァイオリニストの妻は、家に訪れた国際的なキャリアを持つ夫の親友に魅了される。 原作は1929年のアンリ・ベルンシュタインの戯曲。かつての恋人の不義を語るアンドレ・デュソリエを、気づかないほどの微細な動きでカメラが近づくワンシーン・ワンショットの演出は圧巻。「私の関心は、スタイルのある音楽だった。(...)ベルンシュタインの言葉の響きやリズム、彼の強迫的主題や極度なノイローゼにかかった人物たちだ。(...)ベルンシュタインは観客に能動的になるのを求めている」(アラン・レネ)。 |

| 『お家に帰りたい』 1989年/105分/35mm/カラー/英語字幕付 出演:アドルフ・グリーン、リンダ・ラヴィン 、ローラ・ベンソン 、ジェラール・ドパルデュー 、ミシュリーヌ・プレール アメリカの漫画家はソルボンヌに通う反抗的な娘に会うためにパリのギャラリーの招待を受け入れる。コレージュ・ドゥ・フランスの教授と亡命したアメリカ人映画監督は互いに文化の違いを物語る。「これはある種の冗談のようで、ちょっと夢見がち作品だ。ほとんど即興で作られた作品と言っても良いだろう」(アラン・レネ)。 |

| 『スモーキング』 1993年/140分/35mm/カラー/英語字幕付 『ノー・スモーキング』 1993年/145分/35mm/カラー/英語字幕付 出演:サビーヌ・アゼマ、ピエール・アルディティ タバコに火をつけるかつけないかで、6人の人生が徐々に変わってくる。サビーヌ・アゼマとピエール・アルディティが何役もの登場人物を見事に演じている。原作はアラン・アイクボーンの戯曲。 「私たちは(数々の役を演じるために)人工臓器を付けたり、目の色をコンタクトレンズによって変えたり、鼻を高くしたりできたかもしれない。ピエール(・アルディティ)へ頭を剃ってもらうこともできたかもしれない。でも私たちがやりたかったことはそんなことではまったくなかった。そうしたことをしなくても、次々に変化していきたいと思ったの」(サビーヌ・アゼマ)。 |

| 『恋するシャンソン』 1997年/120分/35ミリ/カラー/英語字幕付 出演:サビーヌ・アゼマ、ピエール・アルディティ、アンドレ・デュソリエ、ジェーン・バーキン パリの空の下、家探しをきっかけに知り合った7人の男女が繰り広げる勘違いを、エディット・ピアフからジェーン・バーキンまで往年のシャンソンやフレンチ・ポップスにのせて、7人の男女が華やかに繰り広げるラブ・ストーリー。98年セザール賞最優秀作品賞、主演男優賞、助演男優賞、助演女優賞、脚本賞、編集賞、録音賞、98年ベルリン映画祭生涯芸術貢献賞を受賞。 「『恋するシャンソン』には、特に都市との繋がりが見えます。身体の延長として、あるいはその隠喩としての都市が見えます。人間、そして建築物の外見についての可能な限りのヴァリエーションとともに」(パスカル・フェラン)。 |

| 『巴里の恋愛協奏曲(コンチェルト)』 2003年/115分/35ミリ/カラー/日本語字幕付 出演:サビーヌ・アゼマ、ピエール・アルディティ、アンドレ・デュソリエ、オドレ・トトゥ、ランベール・ウィルソン 1925年、パリ。アメリカ人の元夫の登場は過去の結婚を知らない今の夫との生活を狂わせてしまうのだろうか。パリでロングランとなった傑作オペレッタの映画化。撮影はレナート・ベルタ。「エクトプラズムや墓地や鬼火やよくわからない夜ごと行われる儀式を行っている人々についてのイメージを持ってこの作品を撮影した」(アラン・レネ)。 |

| 『六つの心』 2006年/122分/35ミリ/カラー/日本語字幕付 出演:サビーヌ・アゼマ、ピエール・アルディティ、アンドレ・デュソリエ、ランベール・ウィルソン、イザベル・カレー 6人はそれぞれ他者を拒絶している。しかし、4日間の間に彼らの人生が交差していく。「私はアラン・アイクボーンの舞台がとても好きだ。滑稽で、風変わりで、時には残忍な側面があり、もう一方では人間の弱さへの同情、愛情がある」(アラン・レネ)。 |

| 『風にそよぐ草』 2008年/104分/35ミリ/カラー/日本語字幕付 出演:サビーヌ・アゼマ、アンドレ・デュソリエ、アンヌ・コンシニ、エマニュエル・ドゥボス、マチュー・アマルリック マルグリットはお店を出るときに鞄を盗まれることを予期していなかった。さらにその強盗が鞄の中の財布だけ駐車場に投げ捨てていくなんてまったく予想していなかった。その赤い財布、マルグリットのパイロット免許の入った財布を何気なく拾ったのがジョルジュだった。「プロの俳優ばかり使う、という批判があるかもしれないが、私には、プロの俳優たちとの方が、それも偉大な俳優たちが出会ったときの方が、何かが起こるチャンスが大きいと思われる」(アラン・レネ)。 |

| 『慎み深い革命家、アラン・レネの方法論』 1980年/59分/ベータカム/モノクロ&カラー 監督:ミシェル・ル・クレール 『アメリカの伯父さん』までのアラン・レネの道程を、彼の脚本家たちや、40年代、50年代の知人たちの証言をもとに紹介している。 |

| 『アラン・レネのアトリエ~『恋するシャンソン』をめぐって~』 1997年/50分/カラー/ベータカム/無字幕 監督:フランソワ・トマ 『恋するシャンソン』をめぐり、長い間、アラン・レネの作品に関わってきた美術担当のジャック・ソルニエや、今回新しく脚本家、俳優としてレネ作品に参加したジャン=ピエール・バクリとアニエス・ジャウイらが、映画の「職人」であるレネとの共同作業について語っている。 |

Comment(0)