|

ヴェルクマイスター・ハーモニー

上原輝樹

新作『倫敦から来た男』が公開中のハンガリーの鬼才タル・ベーラ監督の2000年公開作品『ヴェルクマイスター・ハーモニー』が現在シアター・イメージフォーラムでレイトショー上映されているのを皆さんはご存知だろうか?ここで、声高にこの映画を皆さんにお薦めしようという意図でこの文章を書いているわけではない。むしろ、簡単にはお薦めできないという気持ちで書いている。

夜6時半からの上映に間に合わせる為に、私は、仕事を早々に切り上げ、ワンメーターの距離をタクシーで移動し、上映時間ギリギリに映画館に駆け込んだ。案の定、客の入りはまばらで館内の3/1が埋まっている程度。それでも旧作の平日レイトショー上映にしては充分の入りに思えた。上映後では忘れてしまうと思い、入りしなにパンフを購入、シルバーにメタリックな光沢を放つ装丁がスーパークール。

映画は、夜の10時、閉店間際の居酒屋に主人公の青年ヤーノシュがやってきて、酔いつぶれつつある酔客たちに、太陽・地球・月の天体運動を教えるシーンから始まる。3人の男がそれぞれ、太陽、地球、月の役を演じさせられる。太陽の男は、真ん中に立ち手を上下にゆ〜らゆらさせる。その“ゆ〜らゆら”は、きっと太陽のフレアのイメージだろう。地球を演じる男は、自ら回転しながら太陽の周りを公転する。月の男は、その狭い居酒屋の空間の中で、地球の男と鼻面を突き合わせるような距離で、自転しながら地球男の周囲を回転しなければならない。言うまでもなく、一番大変なのは、月男である。太陽男は、ただ立って手を上下にゆ〜らゆらさせているだけで良いが、月男は、太陽の周りを廻る地球男の、その周囲をせわしなく細かく廻らなければならない、しかも自転しながら、である。これはやはり、ヨーロッパの中央の地にあって、周囲の大国<太陽>の影響下で激動の歴史を重ねてきたタル・ベーラの母国ハンガリーを地球の衛星<月>に見立てた、複雑な歴史へのオマージュのように見える。1980年代の東西冷戦雪解けの時代に、東欧革命を一気に加速させ、90年代には経済成長を遂げ「旧東欧の優等生」とも呼ばれたハンガリーだが、以降、グローバリゼーションの波が訪れたのは、日本同様、ハンガリーも例外ではなかったのだろう。この冒頭の居酒屋の1シーン1カットで、そんな壮大な見立てに出くわしてしまう。2時間25分の映画の始まりである。

居酒屋が閉店するからと追い出されたヤーノシュは、石畳の寒々とした夜道をいつまでも、いつまでも歩いていく。普通、前に向かって歩く人間の姿は、次第に大きくなるものだが、ここでは、逆にどんどん小さくなっていき、やがて暗闇の消失点へと魔術的に消えてゆく、このシーンも延々たる長回し。これが2つ目のショットだが、この長尺の映画にして、カットは全部で37しかないのだという。それは、どうやらタル・ベーラの編集嫌いと、もう一つの思想、物事というのはある程度の時間をかけて見つめないと本質を見ることが出来ない、という彼の考え方からきているようだ。せわしない東京で“時間”が最も貴重なものだと感じながら日々を暮らす私の目には、本当に長〜く感ぜられた。

しかし、同時に、この映画は私に、ある“人”の事を思い浮かべるのに充分な時間的な余裕を与えてくれた。その“人”とは、ジョアン・ジルベルト。数年前に“奇跡の来日!”と言われた来日を4年間に2度も果たしてしまったあの“ブラジルから来た男”である。広い国際フォーラムの会場が静まり返り、咳一つすることすら憚れる緊張感が長時間空気を支配し、観客からジョアンへの愛と賞賛と畏怖の念に満ちあふれたコンサートとなったが、コンサートを体験した者たちにとっては、時間という概念が崩壊する「空白の40分」を経験した希有な機会となったことは忘れようもない。一気に1時間半、ギターをつま弾きながら囁くように歌いきった70歳をゆうに超えたジョアンは、銀行員のような風情のスーツ姿でギターを抱え、椅子に腰掛けたまま、目をつぶって動かなくなってしまう。目を凝らしてよく表情を見ると、微笑んでいるようにも見えるのだが、、、。痺れを切らした観客は、拍手の拍子を更に強めたり、“ジョアン!”とかけ声を掛けたりして働き掛けるが、ジョアンは微動だにしない。様々な伝説を残すジョアンのことだから、ここでサッと立ち上がり、ステージを去ってしまうのかもしれないという不安もよぎる。ジョアンの喉に悪いからということで、ホール内は冷房が切られており、館内には異様な熱気が立ちこめている。そんな時間が、約40分間過ぎ、ジョアンは、ありがとう、ありがとう、と観客に感謝の言葉を述べると、またおもむろに演奏を始めたのだった。その「空白の40分」について、後で色々な情報が伝わってきた。あの時、ジョアンは観客の拍手の音をひとりひとり聞き分け、その数を全て数えていたのだという説が、伝説に彩られた男、ジョアンに最も相応しい「空白の40分」の種明かしとしてまことしやかに伝えられた。ブラジルに行った経験のある者として、その途方もない“時間感覚”の違いには、大いに納得させられる気がして、私はその説を今でも信じている。話が長〜くなったが、この“時間感覚”の違いを、私はタル・ベーラの映画を見るときに感じている。

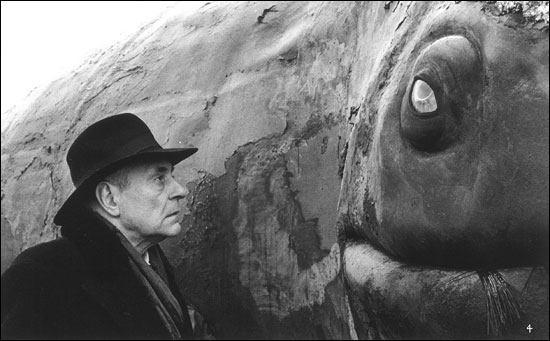

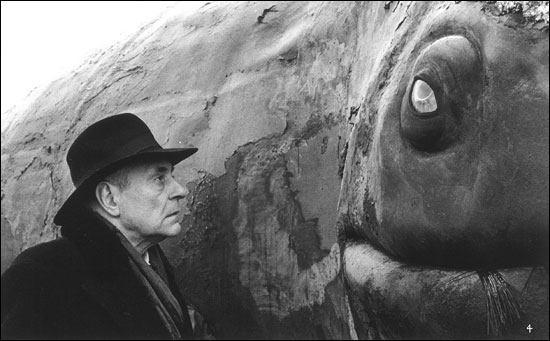

映画の3ショット目は、本作中最も私が驚かされたショットだった。映画史上最も大きく見える巨大な影が、フィルム・ノワール的な質感で画面左奥から画面右前へと斜めに移動してくる。やがて、それは巨大なトラックの影であることは誰の目にも明らかになるのだが、そこに、そのトラックを見ているヤーノシュの姿が、悪魔的に秘密裏に行われたかのようなスムーズな撮影技術で映し出される瞬間には、誰しも驚きを禁じ得ないだろう。『倫敦から来た男』でも見せてくれた、あの物理的にあり得なさそうな、それでいて、緻密な計算のもとに実現したに違いないタル・ベーラの悪魔的なビジョンがここでも炸裂している。ヤーノシュは、この街にやってきた巨大なクジラを見せ物にするサーカス一座のトラックを目撃したのだった。

このようにして37つ、全てのカットについて記すことが可能なのかもしれない。かつて、2時間25分の映画を、そのように説明することが可能な映画があっただろうか?良い悪い、好き嫌いを超えた、何とも規格外な映画である。今考えても、決して好きな映画とは思えない。しかし、一度見てしまったら忘れる事が出来ない映画であることは間違いない。幾つかどうしても、触れておきたいショットがあるので、それについて次に少し触れるが、深遠な物語についてはここでは多くを語るまい。ハンガリーの古い街が巨大クジラを連れたサーカス団のカリスマ“プリンス”に煽動されて暴動に発展する中、純粋な主人公ヤーノシュと、ヴェルクマイスター批判を展開する老音楽家エステルという二人の理性ある人間が、周囲に利用され、屈辱を味わいながらも、微かな友情を結び希望を見出していく、とでも言えば、まとまりが良いかもしれないが、映画の実際は、そんなものではない。友情よりは裏切りが、希望よりは絶望が、光よりは暗闇が、暴力が映画を支配している。ヴィーグ・ミーハイの音楽は、執拗な繰り返しによる苛立ちをもたらし、そもそも、“音楽”よりも“ノイズ”が映画の基調音を成しており、撮影現場ではタル・ベーラが怒鳴り散らしていたから、すべての音声はアフレコされたものだという音声は、そのけたたましさで観客の神経を逆撫でする。パンフレットに記されたタル・ベーラ自身の「こんな灰色のどうしようもない映画を見てくれて感謝している。この作品を見て、我々がこれから、なぜ、何によって破滅するのか、そのことを感じ取って欲しい」という言葉に、観客は辛うじて逆説的な救いを見出せるかもしれないが。

それでも、あともう二つのショットに触れなくては、この文章を終えられそうにない。一つは、ヤーノシュをそそのかし権力者の使い走りをさせる恐ろしいエステルの妻とその愛人、警察署長が自宅の寝室で踊るシーン。街は、暴力に満ち、警察にはもはや無力感が漂う、そんな自暴自棄な状態の警察所長は、片手に銃を持ち、酩酊状態で不倫相手であるエステルの妻と抱き合いながら死のダンスを踊るシーンの恐怖感!いつ、その野蛮な男の手にある銃が、間違って、あるいは、意図的に、抱き合う女性を撃つともしれぬ緊張感が長回しのショットで延々捉えられ、背景には、耳障りな行進曲が大音量で流れ続ける。なんという不快!そして映画終盤のシーン、気付かぬうちに警察の犬となってしまったヤーノシュが街の外へ逃亡を企て、線路伝いに延々と走っていく。いつその線路に列車が現れるのかという、不安を煽りながらも、そこに爆音を鳴らして空中の彼方から登場するのはヘリコプター。そのヘリコプターの爆音が、列車が来たとしてもその音を掻き消してしまうから、早くそのヘリコプターはどこかへ消えてくれ!という願いも空しく、キャメラは延々とヘリコプターを追い、やがてヘリコプターは爆音を発したまま着陸する。線路の上のヤーノシュが、いつ列車に轢かれてもおかしくないというサスペンスと暴力的な爆音ノイズが延々と観客の神経を責め続ける。なんという悪魔的な映画!

映画を見終わって、疲労困憊した私は、夜9時の次回上映作品『タクミくんシリーズ 美貌のディテイル』に列を作って並ぶ若い女性ばかりの群れを掻き分けて、そそくさと帰路についた。渋谷駅まで長い坂を降り10分程歩き、電車に乗り、幸いにも空席を見つけて座り、さて、パンフレットでも読むかとカバンに手を入れたところで、肝心のパンフレットが無くなっていることに気付いた。すぐに、上映間際でバタバタしてパンフをカバンに入れ損じたことに思い当たり、電車から飛び降りた。映画館に電話をすると、もう次の回が始まっていますから、見つかるかどうか、、、と不安な対応だったが、もう10分を掛けて坂道を上り、極寒なのに額に汗を滲ませながら映画館に戻ると、ヴェルクマイスターのパンフですね、とあっさりとパンフを手渡してくれた。しかし、そのメタリック・シルバーの装丁に目をやると、きっと暗がりの床に落ちていたのだろう、そこには見事に靴で踏みつけられた跡が、、、。これもまた、何となく『ヴェルクマイスター・ハーモニー』らしいと思い、そのまま再び、渋谷駅への坂を降りた。

|

|

『ヴェルクマイスター・ハーモニー』

原題:Werckmeister Harmonies

2月6日(土)〜2月26日(金)シアター・イメージフォーラムにてレイトショー

監督:タル・ベーラ

脚本:タル・ベーラ、クラスナホルカイ・ラースロー

原作:クラスナホルカイ・ラースロー

撮影監督:メドヴィジ・ガーボル

音楽:ヴィーグ・ミハーイ

出演:ラルス・ルドルフ、ペーター・フィッツ、ハンナ・シグラ

2000年/ハンガリー=ドイツ=フランス/モノクロ/1:1.66/ドルビーSR/145分

提供:ビターズ・エンド、シネフィル・イマジカ

配給:ビターズ・エンド

『ヴェルクマイスター・ハーモニー』

オフィシャルサイト

http://www.bitters.co.jp/werck/

『倫敦から来た男』トークショー 『倫敦から来た男』トークショー

『倫敦から来た男』レビュー 『倫敦から来た男』レビュー

|