これ自体がアランの著作のタイトル「感情・情念・表徴(Sentiments, passions et signes)」の引用にして改変に違いないのだが、ゴダール自らがタイトル(原題:Sentiments Signes Passions)を提案したという展覧会《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》(Sentiments Signes Passions, à propos du Livre d'image,Jean-Luc GODARD)を見るために、茹だるような暑さが続く東京の日曜日に歌舞伎町を歩いていると、どういうわけか気分が高揚してきた。1階エントランスで、程よい緊張感を強いるスコット・ウォーカーの「Cossacks Are」(『スコット・ウォーカー 30世紀の男』(2006)にフィーチャーされた、アルバム『The Drift』冒頭の曲)のダンスのリズムに誘われるまま、狭い階段を上がっていくと、そこには「第1章:リメイク」の間がある。ジャン=リュック・ゴダールの長編デヴュー映画『勝手にしやがれ』(1960)が、ハリウッドBムービーのリメイクだったことを想起すれば、展覧会がリメイクというテーマで始まるのはいかにも自然な流れだなどと感心するまでもなく、本展のベースとなったゴダール最後の長編映画『イメージの本』(2018)の構成に基づいて展示も構成されている。会場は、2階が「第1章:リメイク」「第2章:サン・ペテルブルクの夜話」、3階が「第3章:“線路の間の花々は旅の迷い風に揺れて”」「第4章:法の精神」、4階が「第5章:中央地帯」「幸福のアラビア」という構成である。

本展のキュレーション及び制作を手掛けたスイスの映像作家ファブリス・アラーニョは、晩年のジャン=リュック・ゴダールの右腕として知られ、21世紀の始まりを告げた『アワーミュージック』(2004)から2022年9月13日、ゴダール逝去の日まで、約20年間の歳月を、(アラーニョ氏曰く)“魔法使いの弟子”、カメラマン、サウンドエンジニア、プロデューサーとして、唯一無二の芸術家の創作活動を支えてきた人物である。酷暑の中、会場に辿り着いた私はちょっとした興奮状態で展示を見始めたのだが、アラーニョ氏が創り上げた“ゴダールの思考の森”に潜んでいる内に、徐々に精神は平静を取り戻した。映画『イメージの本』に圧縮されていたイメージ群が解凍されて繁茂したような展示を、空間を移動したり、そこに配置されている本の数々に目を通したり、椅子に座って数多の映像の断片が揺れるスクリーンを眺めていたりして体験していると、不意にスクリーンが二重になったり、人がスクリーンの前や後ろを横切って歩いていったりする、“今、ここ”だけの瞬間が生成されていく。まさに“生きた上映(Living projection)”が歌舞伎町の街に60年間に亘って根を張ってきた歴史的建造物の中に息づいていた。ここに、翌日に帰国を控えながら、まだ一部変えたい部分や修正したいバグがあると言って、王城ビルの展示会場に入り浸っていたハードワーキングな“魔法使いの弟子”、ファブリス・アラーニョ氏のインタヴューをお届けする。

新宿歌舞伎町王城ビル

京都の禅寺で行うというアイディア

OUTSIDE IN TOKYO(以降OIT):展覧会場である王城ビルがある歌舞伎町エリアがどのような場所であるかはご存知ですか?

ファブリス・アラーニョ:ええ、とても特別なエリアですね。最初は、京都の寺院でやるという案もあったのです。

OIT:それは有名なお寺ですか?

ファブリス・アラーニョ:そうだと思います。そこは禅寺で、とても静かな場所でした。鎌倉時代に建てられたようですが、保存状態も大変素晴らしく、私が2024年の3月に訪れた時は人影もまばらでした。ただ、そのお寺の中でジャン=リュック・ゴダールをどう表現すれば良いのか、私には分かりかねました。繋がりがどこにあるのか、その可能性があるのか。ジャン=リュックと一緒にいると、真実や本物といったことについて感じさせられる。例えば、私が彼と最初に会った時に感じたのは、信頼という感覚です。彼は、あるがままに事物を観察します。犬は犬であり、女性は女性であり、木は木です。一般的に映画の中ではそのように見えないこともしばしばですが、彼にとっては違います。その女性は女優ではなく、ただの女性なのです。そうであるからこそ彼の映画ではしばしば“女優の演技”を見ることができ、それがとてもリアルな真実を伝えてくれる。それは、彼が物事の真実に注意を払っているからです。何か問題が起きたとします。問題が起きるのは良いことなのですから、その問題を活用することが大切です。もし画像に問題があれば、それを活かすのも良いことです。あなたは変わらず、そのままでいてください。でももし変わるのであれば、その変化を見せる。そうした変化は、現実や真実の中にあるものです。仏教ということでいうなら、そうした今現在との繋がりを探るという可能性があるかもしれません。

OIT:今のお話を伺って、音楽家坂本龍一の“震災ピアノ”の話を想い出しました。2011年3月11日に起きた東日本大震災によって被災した地域の学校に、津波によって泥水を被り、調律が狂ってしまったピアノがありました。坂本龍一は、その調律の狂ったピアノを自然の成した行いとして捉え、それを“震災ピアノ”として保存し、調律の狂った状態のままで演奏することを試みました。

ファブリス・アラーニョ:確かに、その話はどこか通じるものがありますね。だから、禅寺でやることも出来たのかもしれない。私にとって、こうした展示は、ゴダールをただ単に見せるということではなく、言葉を使わずに彼を理解するという行為に近い。彼自身ではなく、彼の作品や、彼の感情、彼の思考を、言葉を使わずに分析するようなものです。彼はかつてこの展覧会について、言葉や知的な研究、理論によってではなく、ただ実践によって行うと言った。実際、この映画を解体するという行為は、一種のエゴイスティックな行為のように思えます。なぜなら、私にとってそれは、映画をどんどん理解していく過程だからです。ですから、私は解体することを公に共有しようと努力しています。私が作ったものを、みなさんが感じ取ってくれれば良いと思っています。つまり、理解するというよりは感じて欲しいのです。そのためにお寺に行くのは面白いことですよね。禅寺とゴダールという組み合わせは興味深いと思います。この作品の鍵はどこにあるのか、それは真実の鍵なのか、それとも、未来への道ではない、今この瞬間だけの鍵なのか。しかし、寺院での展覧会は、諸々の条件が合わず実現しませんでした。

でも、日本の伝統的な家屋にある、しょうじや屏風を展示に用いたいという考えはありました。そうした展示は日本の仏教と出会う試みになったでしょう。畳に上がれば、靴を脱ぎます。ジャン=リュックはいつも床の上に、アラブ風の絨毯であるとか、何かしら物を置いていました。このアイディアを発展させる必要があるのかよく分からないのですが、ゴダールと仏教というテーマは研究に値するものがあるのかもしれない。何かそこには真実があるように思えます。木を信じること、天候を信じること、そして、雨が降ることもある。そのこと自体に何も問題はありません。2002年、私たちは『アワーミュージック』(2004)の撮影をしていました。映画の最終章である「楽園篇(PARADIS)」を撮り始める頃に、私は彼の助手として働き始めたのです。撮影を始めた時、その日は雨でした。夏のように暑い日で、雨が降っていましたが、私たちは沢山散歩をしました。嵐のような天候の下、「なぜ楽園で雨が降ってはいけないのか?」と問い掛けながら、撮影をしたのです。それは素晴らしい体験でした。女性が演じているキャラクターがまるで楽園に入るための守護天使のようで、風と水が絡み合う瞬間を感じました。少しミステリアスだけれど、怖いという感じはなく、むしろ奇妙で、ただ美しいというわけでもなく、花が咲き乱れていた。この景色を何度でも繰り返し見たいと思いました。そうやって、偶然のような出来事を記録しながら、それらはまるで小さな奇跡のように感じられました。

2F「第1章:リメイク」

“生きた上映/Living projection”

今回の展示には、小さな鏡がたくさんあり、それを使って偶然の奇跡を作り出そうとしています。観客もその偶然の一部であり、椅子に座って誰かを見ると、その背後に誰かがいるかもしれず、その人と自分がつながる。まるでイメージの中の女性のように見えるけれど、実はそこに実在する人物かもしれない。真実であり、贈り物は、ここにいるみなさんだ。まるで森の中から、都市を眺めているような気持ちになる。ジャン=リュックは、(2020年6月にスイスのニヨン城で行われた)最初の展示を見た時に、“生きた上映/Living projection”と呼んだ。その作品は私の心を打ち、今もなお私の心を動かしています。彼は亡くなってしまったけれど、この上映を続けることで生き続けている。それは投影されるというだけではなく、人々にとっても生き続けているということです。この上映は、真っ平らな映像が、平面スクリーンに投影されるものではありません。そうした映像は、もう触れることもできず、動かすこともできない。全てが終わった後に、ただそこにあるだけのものです。私たちはそれを変えることができないのです。しかし、映画は生きています。映画は生き物なのです。

OIT:映像が投影されている、ゆらゆらと揺れているスクリーンは一体どのような物なのでしょうか?スイスから日本に取り寄せたと聞いていますが。

ファブリス・アラーニョ:私は映画を作り始める前に、劇場で働いていたことがあるのですが、この生地はフランスの劇場では一般的に使われているものです。“チュール”というもので特殊効果のために使われる生地です。あまり頻繁には使われませんが、こういった魔法のような技術によって、光や映像を投影することができます。通常は光を投影するために使われ、前面に投影すれば壁のようになり、光が抜けることはありません。ですが、背面に投影すると、光が透けて見えます。ですから、透明なもの、外観、消失といった効果を必要とする場合に舞台などで使われています。丁度、6ヶ月くらい前にコッポラの『ワン・フロム・ザ・ハート』(1981)を見る機会があったのですが、あなたはご覧になりましたか?

OIT:大昔に見ていますが、今年上映されたばかりの4Kバージョンは見逃しています。『カンバセーション…盗聴…』(1974)だけは見たのですが。

ファブリス・アラーニョ:『ワン・フロム・ザ・ハート』にこの生地を使う場面が出てきます。(テリー・ガーが)家の中にいる場面で、突然後ろの方から明かりがついて、その向こう側にいる男たち(フレデリック・フォレストとハリー・ディーン・スタントン)が見えるという場面がありますが、いくつもの場面でこの生地が使われています。

OIT:この生地を使うというアイディアは『ワン・フロム・ザ・ハート』に触発されたものだったのですか?

ファブリス・アラーニョ:そうではありません。映画を見たのは半年前のことで、最初のプロジェクトはその随分前のことですから。私は、ジャン=リュックが映画を作ったのと同じ道具であるIKEAの棚を使って映画を探究したかったのです。このIKEAの棚は、<Ivar>というモデルで彼の編集作業に使われたものです。今その写真をお見せしますが、実はこれは『イメージの本』の最初のスクリプトです。これが編集作業のための棚で、ここに第1章から第5章までの全ての章と「幸福のアラビア」の素材が並べられています。この写真が、彼がプロデューサーに渡す最初のスクリプトでした。その後、実際に脚本を書くのですが、この写真が映画の進んでいく方向を指し示しています。映画を作り始める前、契約を交わしてお金を受け取る必要がありますので、そのゲームのために脚本を示すわけですが、ジャン=リュックの場合、それはテキストではなくこの写真でした。

『イメージの本』の“最初のスクリプト”

彼は画像をキャプチャして編集をするたびに、その画像のフレームを取り出し、ノートに記録します。その時、私は編集内容を確認します。そうした作業はまるで本を編集するようなものでした。彼が実際に“書く”わけではないのですが、彼は本を書いていた。最初のプロジェクトのために、彼はコラージュを作りました。(2020年6月に)スイスのニヨン城で行われた最初の展覧会は、フラットな空間に幾つもの部屋を作り、旅するように内部を探索ことが出来るものでした。その中心に暗い場所を作り、そこに「第5章:中間地帯」を配置し、「幸福のアラビア」を大きな部屋に配置するという構成でした。どのエリアにいても列車の音が聞こえてきます。第5章のエリアにいても第1章の音が聞こえてくるのです。まるで映画全体があなたの周りにあるような感覚を覚えます。ですので、今回の東京の展示とはかなり異なっています。なぜなら、場所が違うからです。その展示で私が使ったのは、IKEAの棚とTVモニターだけです。TVを使っていたので、暗い部屋にする必要はなく、窓は開け放たれていました。ですから、窓から見える風景を一望することもできるのです。横にはカフェがあり、向こう側を人が歩いています。窓の脇に座席を置いて座れば、通り過ぎる人々や風景を見ることができました。テラスでコーヒーを飲んでいる人も見えます。これも一つの展示であり、目を啓くきっかけとなるものです。その後で、映画制作者の愛の結晶である作品の鑑賞を楽しむことができます。

ドアがあればドアを使い、ドアがなければ窓を使い、窓がなければ別のものを使う

OIT:パリで最初の展示を行ったのはいつのことですか?

ファブリス・アラーニョ:丁度、コロナ禍の頃のことでした(2022年12月)。コロナ禍下では映画の編集をすることをやめて、小さなメディア・プレイヤーを見つけてプログラムをしたりしていました。システムはLinuxを使って私がプログラムしたものですが、このメディア・プレイヤーは、わずか30ユーロで買える<ラズベリー・パイ>という小さなコンピュータです。ラズベリー・パイは、ケンブリッジの教授がポケットに収まる小型の情報端末として発明したもので、HDMI接続が出来て、HDビデオを毎秒25フレーム、もしくは、60フレーム再生することの出来る非常に優れた機器です。最初の展示で使ったラズベリー・パイをここ、歌舞伎町の展示でも使っています。元はと言えば、その前に2021年に開催された第17回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展のスイス館で行ったヴィデオ・インタレーションのために使用したものでした。

OIT:あなたはご自分でプログラムも書くのですね。

ファブリス・アラーニョ:私自身はプログラマーではありません。ですが、一つのプログラムというのは、一つのテキストとそのテキストをコンピュータが読む、というだけの仕組みです。Googleで検索して、幾つかのランダム・スクリプトやシャッフル・プレイに関する記述を調べてみたら、色々と自分で変えることが出来るということが分かります。そうこうしている内に、このシステムはOpen Sound Control(SC)と呼ばれるプログラム言語で操作できることがわかりました。誰かがオープンソースとして提供していて、ギグワーカーのような人たちがプログラムを作り、インターネット上で編集しているのです。そして、ある人がQLabというソフトウェアを見つけた。これは音楽や劇場、ライブショー、放送用のプロフェッショナルなソフトウェアです。これを使って、ラズベリー・パイに命令を送ることができるわけです。その頃、私は別のプロジェクトのためにもうひとつのソフトウェア、<イザドラ>を使っていました。これは、ビデオを使ったダンスの振付を行うため、リアルタイムで映像を操作できるプログラムが必要だったことから使っていたものです。イザドラは大変素晴らしいソフトウエアで、創作のためのツールです。これを扱っていると時間が過ぎるのを忘れてしまうほどです。映像が生成されるまで何かがレンダリングされるのを待つ必要がなく、とても簡単に見ることができてしまうのです。私は、イザドラが別のソフトウェアと会話し、そのあとラズベリー・パイに命令を送れると考えました。それなら、まるで指揮者みたいに、色々な小さなプレイヤーに指示を出して、一緒に演奏したり止めたりできる、そんな仕組みを作れるかもしれないと思ったのです。私は、そのシステムをヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展のスイス館で行ったインスタレーションのために開発し、パリで行った最初のゴダール展の時、そして、今回の展示でも、さまざまなアレンジを施した上で活用しています。

イザドラのインターフェイス

OIT:展示を行う場所が変われば、様々な条件も変わりますね。

ファブリス・アラーニョ:そうです。それは別の場所だから。場所とのマリアージュが重要です。先程、寺院でのお話をしましたが、実現していたら全く違う展示になっていたでしょう。同じアプローチですが、別の方法を使うことになります。同じアプローチでやることで、現在とその場所、今ここと映画との融合が生まれるのです。映画を観るとき、たとえその映画が古くても、それは今ここにあり、現在の新しい映画を観るのと同じことです。私にとって、そうした場所に出会うことは喜びです。私たちが、映画を作りたいと思ったときに思い出すのは、フリッツ・ラングとジャン=リュックの間で交わされた有名な議論です。フリッツ・ラングは「すべて私が決めなければならない。窓はどこにあるのか、ドアはどこにあるのか、私の脚本は正確だから」と言った。するとジャン=リュックは「いや、その逆だ。ドアがあればドアを使い、ドアがなければ窓を使い、窓がなければ別のものを使う。どちらもなければ、他の方法を考える」と言ったのです。実際にそこにあるものを使う必要があるのです。私は今回の展示を制作する時も、そのようにしたいと思いました。できる限り、この場所にあるものを使って、何かしらと繋がりを作るのです。

OIT:ジャン=リュックの考え方から影響を受けたわけですね。

ファブリス・アラーニョ:ええ、もちろん、その通りです。ジャン=リュックと一緒にいると、私たちがつながる場所を見つけることができるのが素晴らしいです。その場所はすぐ近くにあるのです、本当にすぐ近くに。自分に対して誠実でいて、受け入れる準備ができているということ、一番シンプルで、もっとも美しいことです。恋に落ちるときはいつも同じです。理由なんてわからないものです。突然誰かを見かけて、そのまま惹かれてしまうものです。もしいつもすべてを計算してしまったら、愛は生まれません。プリンセスを探しているから見つからないのです。そして、その結果、愛は遠ざかってしまいます。これは理論ではなく、実践です。私にとって自然なものが現れるとき、それが最も美しく、最もシンプルだと感じます。

3F「第3章:“線路の間の花々は旅の迷い風に揺れて”」

ジャン=リュック・ゴダールとの最初の出会い

OIT:ジャン=リュック・ゴダールとの最初の出会いはどのようなものだったのでしょうか?

ファブリス・アラーニョ:以前、私の仕事を気に入ってくれたプロデューサー(ルート・ヴァルトブルガー)と一緒に働いていた時のことです。彼女は私の映画セットでの仕事を高く評価してくれて、その縁でゴダールと共に仕事をしないかと提案してくれました。私は「もちろんです」と答えましたが、それがどういうことなのか全く理解していませんでした。私は彼と会ったことはなく、彼の映画を何本か見たことがあるという程度の状態でした。大学教授やフィルムスクールから伝わってくるのは、彼が非常に難しいフィルムメイカーであるという情報ばかりで、彼に関する全ての文献を読んで理解し、知識を深め、映画とつながらなければいけないという気にさせられました。大学教授たちはゴダールについて沢山のことを知っていることをとても幸せに感じているようでした。そして、私が知るよしもない多くのことを私に示してくれるのです。私は彼に会う前から、すっかり怖気付いてしまいました。彼が恐ろしい性格の人物なのではないかと思ったからです。彼は怒るだろう、たくさんの質問をしてくるだろう、これを知っているか、あれを知っているかと詰問し、私の顔を見て、私の表情を理解したか、私の映画を理解したかと詰め寄られるのではないかと想像してしまったからです。理解しようとすると理解できなくなるし、理解したい、声を聞きたいと思ったとき、人はまるで扉の向こう側にいるかのように、自分で扉を閉じてしまいます。理解したいと言えば、すべてを閉ざしてしまうのです。何も知りたくない、ただ受け取るだけだと決めたら、そのとき扉が開きます。ですが、その時は、まず最初にドアの閉め方を理解する必要があると思っていたのです。

そして、いよいよ彼と会う日が来ました。私は怖かった。長い廊下を抜けて彼の仕事場に着いたとき、彼は見た通りの、一人で、シンプルで、とても優しい男性でした。彼は「ボンジュール」と言い、私も「ボンジュール」と返しました。もう“ゴダール”ではなく、ただの“ジャン=リュック”、一緒に働くことのできる、ただ一人の男性でした。それ以来私は、ゴダールや彼の伝説、“巨匠”について人々が話す全てのことを忘れました。人々は「あなたの師だ」と言うけれど、私はそのようには考えられません。私は“師”と一緒に働くことはできません。私には、一体、人々がどうやって“師”と言われる人間と共に働くことができるのか理解できません。“師”に何かを作る時にどうしたらいいですか?とは聞けない。提案なんて怖くてできないですよね。でもジャン=リュックとなら、彼はただの普通の人ですから、何でも提案できます。私も普通の人です。私たちはトイレに行くのも同じ方法で行きます。

OIT:いいですね。素晴らしい関係性です。

ファブリス・アラーニョ:いえ、素晴らしいのではありません。それが普通なんです。単純な話です。彼はトイレに行き、私たちと座ります。スイス連邦の大統領も同じです。ただの普通の人です。カンヌで会ったケイト・ブランシェットも、ただの普通の女性でした。一つの属性ではなく、本物の人間であること。人と接したり、何かを実践したりする時、ある一定の水準にあり続けることで、物事を理解し身につけていくことことができると考えられることがあるようですか、私はそのように考えません。ただ対等であれば良いのです。この点について、私は理論と実践の両方を重視します。理論には上と下の概念があり、理論があって、その下に人々がいるとされています。しかし実践において練習を重ねていれば、あなたは技術について多くの知識を持っているわけです。

写真展『ジャン=リュック・ゴダール 最後の冬 深淵なる(複数の)愛』、

そして、自らの監督作品について

写真展『ジャン=リュック・ゴダール 最後の冬 深淵なる(複数の)愛』の展示

OIT:渋谷のPARCOでやっている展示も見てきました。

ファブリス・アラーニョ:あれはジャン=リュックと過ごした最後の冬の写真です。その写真に写っている瞬間、あの瞬間のことを覚えています。私たちはとても親しかった。彼が私の展示を気に入ってくれて、彼は私を必要としていました。そして、私たちの仕事の終わりには、私がしていたことの多くを彼と分かち合うことができました。最初は、彼に自分が作った短編映画がカンヌで選ばれたことを伝えていませんでした。彼にそれを知らせたくなかった。その映画について、何か良いことや、悪いことを言うように仕向けたくなかったのです。私はただ彼と一緒に働いている、それで充分でした。あとになってから、私は15年前に映画を作りました、もし見たければ、デジタル化した作品がここにありますと言えばよいと思ったからです。そして、その時が来ました。35ミリフィルムをデジタル化してブルーレイで見てもらったのです。彼は映画をとても気に入ってくれました。彼は後で電話をくれて、あれは君の作品なのか、どういう映画なのかと聞いてきました。私は、卒業制作として作った短編映画であることを伝えました。

『Dimanche』(1998)(

VIMEOで見ることが出来る)、“日曜日”という意味のタイトルの、会話のない映画です。カップルについて、主人公女性の思考の一瞬を描いたものです。彼はそれをとても気に入り、愛してくれた、と言ってもいいでしょう。彼がどう表現してくれたかは正確には覚えていませんが、素晴らしい批評家のように、できるだけ少ない言葉で伝えてくれました。そして、映画を妻に見せる許可を求めてきました。「アンヌ=マリーに君の映画を見せてもいいかい?」と言ったのです。彼は誇らしげに、彼女に私の映画を見せてくれました。ですが、アンヌ=マリーと私が連絡を取り合うことはあまりありませんでした。アンヌ=マリーは、ジャン=リュックよりもさらに強烈な印象を残す人です。私は恥ずかしがり屋なものですから、彼女が映画を気に入ってくれたのかどうかすら聞いたことがありません。彼女も恥ずかしがり屋なのかもしれません。いずれにしても、私たちは一緒に働いていたわけではありませんでした。

OIT:アンヌ=マリーの感想はとても気になりますね。ところで、あなたの新作『Le Lac』(2025)が映画祭で上映されるという話を聞きました。

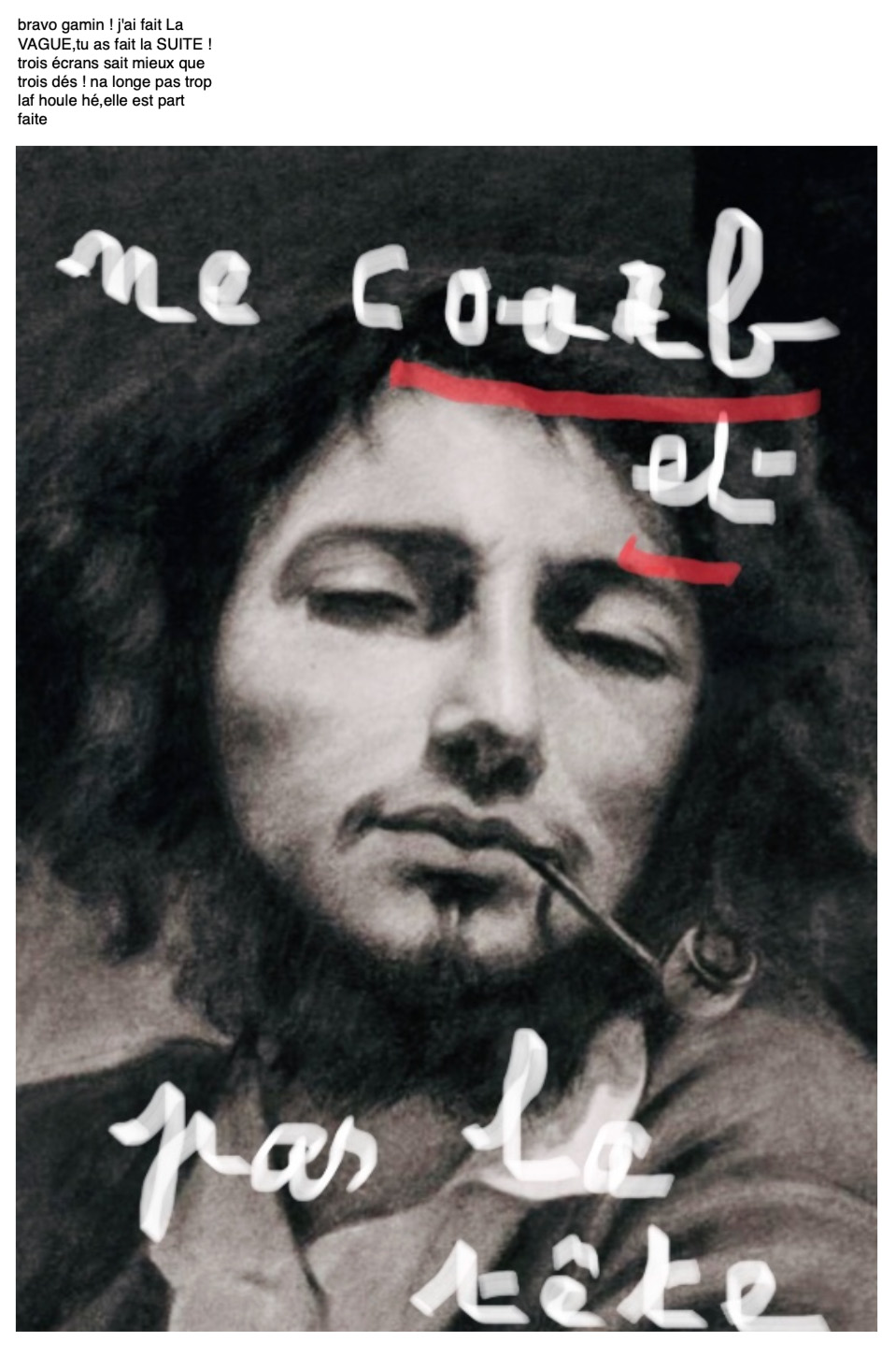

ファブリス・アラーニョ:そうなんです、ロカルノ国際映画祭のコンペで上映されることが決まったばかりです。実は、ジャン=リュックはその映画の最初のイメージを見ていて、気に入ってくれました。映画は湖の上から始まります。湖の真ん中に浮かぶ船の上で映画は始まります。夜があり、昼があり、車が走り、太陽が輝く、嵐が吹き、雨が降る。映画が常に岸辺から始まるわけではありません。私はそれが気に入っています。彼に見せたのは、まだ俳優たちと一緒に撮影をする前に、ロケ地を撮った『Lakeside Suite』と呼んでいる短編映画のようなものです。ロカルノ国際映画祭に見せるために作ったものです。女優とは幾つか試し撮りをしていますが、それらは含まれていません。これを気に入ったジャン=リュックは、私に素敵なメールを送ってくれました。そこには「私は波をつくる、あなたはそれに続く」と書かれていました。メールには画家ギュスターヴ・クールベの自画像が添付されていて、そこに“Ne Courbet pas la tête”と書かれています。言葉遊びをしているのですね、画家のクールベの名前を使って。本来のフランス語は、“Ne courbez pas la tête”というもので、「頭を下げないで」という意味です。

ゴダールからファブリスに送られた激励メール

OIT:とてもチャーミングですね。

ファブリス・アラーニョ:ええ、自分に誇りを持てとの励ましでもあります。それは、2019年のことでした。そんな日々が2020年、2021年にもあったのです。ですが、2022年になると、彼は車を運転して愛犬をどこかに連れていくということができなくなっていました。ですから、私は彼と彼の愛犬を私の車に乗せて色々なところに連れて行きました。私たちはそんなふうにして、静かな時間を過ごしてきました。あまり多く語ることはないけれど、ともに瞬間を分かち合ったのです。写真展のタイトル『ジャン=リュック・ゴダール 最後の冬 深淵なる(複数の)愛』というのも、優しさの複数形を表しています。言葉は少なくとも、最後の日までただ分かち合う、そんな日々を過ごしました。

OIT:その間、ジャン=リュックにはどれくらいの頻度で会っていたのですか?

ファブリス・アラーニョ:実際に彼に会っていたのは、二、三日に一度のことです。時間にして20分くらいだったでしょうか。私たちは同じ家に住んでいたわけでなく、自転車や車で、20分か25分くらいのところに住んでいました。病院に行く時は、彼を車で迎えに行って連れて行きました。彼は多くの人と一緒にいることを望んでいなかった。基本的には一人でいることを好みましたが、時々、少しだけ話す時間を持ちたいと言ってきたのです。ただ話をするために時を過ごすこともありましたし、完全に一人でいるわけではない時間、そんな動きを生じさせるために共に時間を過ごすこともありました。

写真展『ジャン=リュック・ゴダール 最後の冬 深淵なる(複数の)愛』の展示

ジャン=リュックから届いた美しい返礼

OIT:そうした時間は彼の家の中で過ごしたのですか?

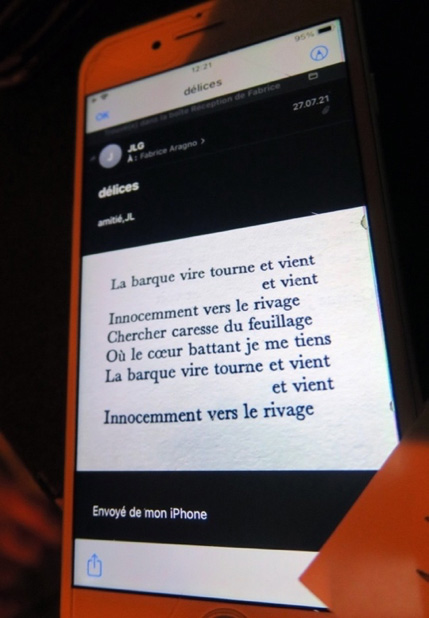

ファブリス・アラーニョ:そうです。そんな時間の中で、時に信じられないくらい素晴らしいことが起きることもありました。ある時、私はドレスのように見栄えのする(笑)スイーツを作りました。私自身、そして、私の子供たち、家族のため、そして、ジャン=リュックのために作ったのです。私は、その頃作っていた映画(『The Lake』2025)でも使った、湖にあるボートに乗って彼の家の小さな桟橋まで行き、その桟橋を渡って、スイーツを彼に届けに行きました。すると、丁度40分後に彼からメールが来ました。「Délices」(フランス語で「喜び」「至福」「美味しいもの」の意)というタイトルのメールです。そこには一片の詩が添えられていました。彼が言葉を見つける速さには、いつも感動させられます。ここで彼は(ルイ・アラゴンの)詩の一部を引用しています。

ジャン=リュックがファブリスに送った、スイーツへのお礼メール

La barque vire tourne et vient

et vient

Innocemment vers le rivage

Chercher caresse du feuillage

Où Le cœur battant je me tiens

La barque vire tourne et vient

et vient

Innocemment vers le rivage

船はくるくると回り、岸へとやってくる

やってくる

無邪気に岸へと

木の葉の温もりを求めて

心臓が高鳴る中で私は立っている

船はくるくると回り、岸へとやってくる

やってくる

無邪気に岸へと

ボートが旋回して戻ってくる場面です。壮大な詩の一部です。ジャン=リュックはこのようなメッセージを送ってくれる。私が何かを携えて、ボートに乗ってやってきたので、この詩を引用したのだと思います。

4F「幸福のアラビア」

パリの劇場メナジェリー・ド・ヴェールで行われた、展覧会<Éloge de l'image(イメージの賛歌)>

2022年のことでした。その年の初めからパリの劇場メナジェリー・ド・ヴェールで行う展示プロジェクトが始まっていて、私たちは、光や展覧会について話をしていました。その劇場の所有者(マリア=テレーズ・アリエ)は、彼女の人生の終わりの時を迎えつつあり、実際に、少しして亡くなってしまった。彼女は、芸術家に彼女の資産の一部を与えて、作品を創って欲しいと願っていました。その提案はゴダールに持ちかけられましたが、彼は、ノーと言い、ジャン=ポール・バッタジアと私にそれを作って欲しいと言ったのです。私たちはこのプロジェクトを

<Éloge de l'image(イメージの賛歌)>と名付けました。彼の最後の5本の長編映画(

『愛の世紀』2001、

『アワーミュージック』2004、

『ゴダール・ソシアリスム』2010、

『さらば、愛の言葉よ』2014、

『イメージの本』2018)を紹介するものにしようと考えたのです。パリの展覧会の開催日は12月22日に決めていましたが、ジャン=リュックは9月13日に旅立つことを決めてしまった。私たちはこの展示をやるべきかどうか話し合いました。彼は亡くなってしまったけれど、追悼の意を込めてやるべきだろうと考えました。やる必要があったのです。メナジェリー・ド・ヴェールは元々ダンサーのための場所ですので、ダンサー用のスタジオが5つあり、2つの舞台、そして、演劇のための劇場がありました。プレゼンテーションを行ったり、リハーサルに使うための場所もありました。

私たちはIKEAの棚を会場のど真ん中に設置することは出来ませんでした。なぜなら、そこではダンサーたちが踊っていたからです。展示は夜のみのもので、昼間はダンサーたちが踊っていたのです。ですので、私たちはプロジェクターを使うことにしました。白昼は違うことに使われていましたが、夜はプロジェクターをつけて、壁に映像を映し出すことができました。その壁以外にも、2、3箇所、プロジェクションを行いたいと考えていて、それであの劇場用の生地“チュール”を使うことを思いついたのです。25年程前に照明のために使ったことがあったのですが、普段からあの生地を使っていたわけではないので、何か出来るかもしれないという感じで、少しづつ試しながら使い始めました。私たちは5つの映画の中を旅するように会場構成を作りました(

写真家Martin ArgyrogloのWEBサイトで展示の様子を見ることができる)。最初に一番大きなスペースに映し出された

『愛の世紀』から始まり、ダンカン・スタジオとヴィグマン・スタジオでは

『アワーミュージック』、中二階とバランシン・スタジオでは

『ゴダール・ソシアリスム』、そして、ディアギレフ・スタジオとコクトー・スタジオでは

『さらば、愛の言葉よ』、最後のスペースで

『イメージの本』を上映したのです。人々は迷宮に迷い込むように展覧会場に入り、映画の一瞬、一瞬を追い求めながら、歩みを進めていきます。これは素晴らしい体験でした。残念ながら、ジャン=リュックが亡くなった後のことだったので、彼がこの展示を目にすることはなかった。

しかし、私はこの展示を彼に見て欲しかった。なぜなら、彼はいつも映像の奥行きについて考えていたからです。彼は映像の平坦さに飽き飽きしていたのです。それで、

『さらば、愛の言葉よ』では3Dを活用して、深さを出そうと試みたのですが、やはり映像はフラットなままでした。ですが、この劇場の空間は、高さはあまりないのですが、長くて奥行きがありました。この空間では、人々は後ろの方から入ってきて、チュールの間を進んで旅をします。途中で、座り込んで映像を見ている人がいます。そうしている間にも、映像は動いていて、少しづつ始まったかと思うと、その後ろのスクリーンでは同じ映像が時間差で写っています。この空間自体がとてもスペクタクルな空間に仕上がったのです。私たちは、この手法を活用して映像に深みを生み出す映画を作ることができるのではないかと想像しました。

同じことを、香港のギャラリーで小規模に行いました(2023年7月)。そして、さらに同じ年の11月にはリスボンでも展覧会をやりました。森の中にある木製の美しい階段を登っていくと古い宮殿があり、そこでやったのです。全ての壁が19世紀の建築様式やアール・ヌーヴォー風にデザインされていて、5つの部屋を2つの扉で行き来して移動できる、まるでヴェルサイユ宮殿のような場所でした。後方には素敵なパティオがあり、そこにとても立派な巨木が生えています。地中に多くの根が張り巡らされていることが自然と感じられるような木でした。そのエキゾティックな木の中に、花や果実のようにTVモニターを置き、スピーカーも設置して音を出しました。ベルリンでも展示を行いましたが、建築や空間に関する問題があって、困難が伴いました。そして、次の展示をどこで行うか考えていた時に、以前、ジャン=リュックが廃墟や破壊された場所でやったらどうか、というメールを送ってくれていたことを思い出したのです。ですから、この新宿の場所の存在を教えてもらった時、とても良いのではないかと思いました。この建築の壁には歴史があります。ここは、ナイトクラブやキャバレーがあった場所だと聞いています。私たちはまさにそのような場所の真ん中にいます。

「幸福のアラビア」について

4F「幸福のアラビア」

※1右のイメージがファブリス・アラーニョが撮影した“チュニジアの日の出”

OIT:「幸福のアラビア」について少しお話を聞かせてください。パゾリーニの『王女メディア』(1969)や『アラビアンナイト』(1974)、ユーセフ・シャヒーンの作品などからの引用と共に、『ゴダール・ソシアリスム』からの引用もあります。『ゴダール・ソシアリスム』のイメージの多くはファブリスさんが撮影したものですよね?例えば、このイメージ(※1)とか。

ファブリス・アラーニョ:そうです、私たちはチュニジアのラ・マルサにある素敵なホテルに滞在していました。私はいつも寝付きが悪いのですが、その日は早朝に目が覚めてしまいました。部屋から出て、カメラを置いて、設定を調整しました。それで、日が昇るのを撮影したのです。信じられないほど素晴らしい光景でした。日の出のイメージですね。そして、ジャン=リュックが色を変えました。

OIT:ゴダールの専売特許である、とてもヴィヴィットなカラーに変えられています。

ファブリス・アラーニョ:ええ、とてもカラーが強調されています。このポストカードはとても綺麗に印刷されていて、気に入っています。この時、彼は少し疲れていたので、撮影には私一人で行きました。そして、その写真を彼が加工しました。とても美しいイメージですが、観光地的なイメージであることも確かです。私はどこに行く時もソニーのカメラを持ち歩いています。休暇でどこかに行く時はカメラを持ち歩きますよね。それと同じことです。そして、ジャン=リュックはその画像を使って映画を作る。それが素晴らしいのです。重要なのは画像自体ではなく、それを使って映画を作ることです。そして、その画像は何か特別なものに変わる。この画像はただの日の出の写真ですが、彼が色を変えて、アイディアやモデルを私に示してくれます。それを私がコンピューターで作り直すわけです。

「幸福のアラビア」について少しお話しします。私たちは北アフリカの映画のDVDを沢山購入しました。100本くらい買ったと思います。それから、私たちはその大量のDVDを見ました。とても良い配給業者がいて、彼らはとても大きなカタログを持っています。通常はそうはいかないのだと思いますが、ジャン=リュックの場合は、無料でそれらの映像を使わせてくれるのです。ですが、『イメージの本』をカンヌで上映した時は、プロデューサーである私のもとに苦情が来ました。その苦情に私は恐怖しました。パリにいるフランスの有名弁護士からメールが来て、そこには映画の画面のスクリーンショットが添付されていました。彼は、ユーセフ・シャヒーン一家の弁護をしている著名な弁護士です。その男は、「(無断で映像を使用している件について)さて、一体どのように解決することが出来るだろう?」と言うのです。私がジャン=リュックに相談すると、「話し合う必要がありそうだ」と言いました。それから、ジャン=リュックはこの件をニコル・ブルネーズ(“考古学者”)に相談しました。ニコルにはシャヒーン一家の知り合いがいるからです。同時に、私たちは私たちなりに何か出来るだろうかと考えましたが、何も出来ることはなかった。支払うお金もありませんから。それで私たちは考えました。もし、その映画の使用を許可しないということなら、私たちはその画像の上に「アクセスが拒否された」印として大きな“×”印を掲載しようと考えました。そして、最終的に映画は「アクセス拒否」だらけになってしまい、著作権の関係で実現出来ない映画になるのも面白いだろうと思ったのです。しかし、最終的にはシャヒーンの家族から使用許可が降りました。かつて、ゴダールはユーセフ・シャヒーンに対して、映画が作れるように支援をしていたからです。彼はとても寛大で、シャヒーンに35ミリフィルムを与え、金銭面での支援を行っていたのです。シャヒーンの家族は、ゴダールの映画に彼の映画の映像が使われることになるのであれば大変名誉なことであり、誇りに思うと言ってくれました。ゴダールの映画の中に私たちの映画が存在しているのは大変光栄なことであると。

4F「幸福のアラビア」